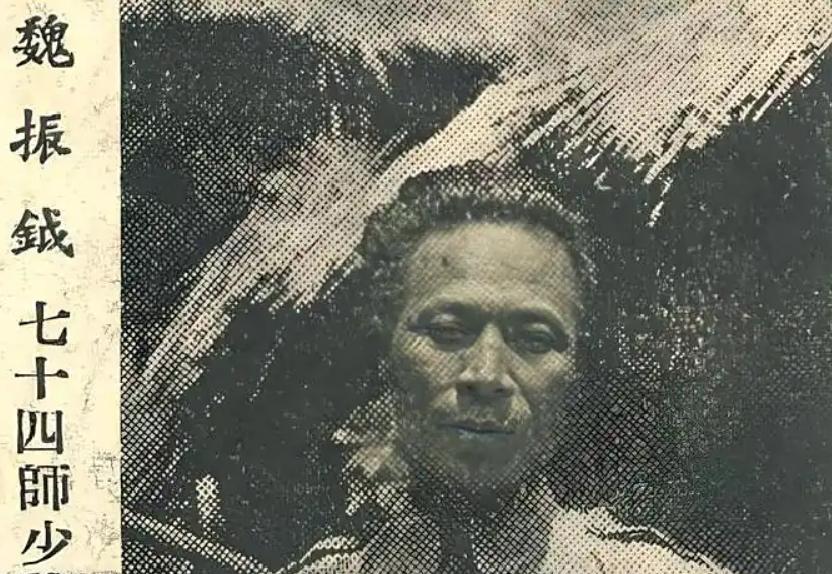

赵少康为什么对我们恨之入骨?可能就是因为在解放战争期间,他爸爸被解放军俘虏了两次,每次解放军都给发放回家路费,可他爸又偷偷参加国军,最后一次又参加国军随大部队逃到台湾。 一段善意如何在历史的曲解中发酵成怨毒?答案或许藏在两块沉甸甸的银元里。 赵少康对大陆近乎执念的对立姿态,并非空穴来风,其根源可追溯至他父亲赵彦民在内战中两次被俘、两次被释放的奇特经历,而那两块银元,正是这段历史的起点与符号。 在解放战争的硝烟中,银元曾是解放军一种独特的心理战武器。根据当时针对国民党团级以下官兵的“三不政策”,释放战俘时发放路费是一种旨在瓦解敌军士气、争取民心的标准操作。 1948年辽沈战役期间,时任国民党连长的赵彦民在锦州城外首次体验了该政策,他被给予两块银元遣散回家。然而,这笔钱并未成为他脱离战场的终点。仅三个月后,他便重返国民党军队。 历史在1950年的海南岛战役中重演。已是副团长的赵彦民再度被俘,执行俘虏政策的第四野战队依然发放了两块银元。这种宽待本意是釜底抽薪,让士兵回归平民生活。 但在赵彦民这类军官身上,军事策略上的仁慈却遭遇了个人选择的固执,攻心计宣告失效。他拿着第二次的路费,带着家眷辗转登上了前往台湾的船只,怀中是尚未满月的赵少康。 当这两块银元的象征意义跨越台湾海峡,其价值发生了根本性扭转。在大陆,它是宽大处理的凭证;到了1950年代“白色恐怖”笼罩的台湾,它所代表的“被俘”经历,却演变成一种致命的“历史问题”,一个难以洗刷的政治原罪。 赵彦民因此遭到台湾情治部门的长期监控,这段本是“死里逃生”的经历,反倒成了禁锢其下半生的无形枷锁。 这种身份焦虑并非孤例,它深刻地反映了两岸对峙格局下对个人历史的严苛审查。一个可资对比的案例是,原国民党军官张德胜在被俘后选择加入解放军,但在1955年授衔时,同样因为“历史不清”的过往,其军旅贡献仅被评定为少校军衔。 两岸的猜疑链条,将曾与对立方有过交集的人推向边缘。对赵彦民这类人而言,那两块银元不再是路费,而是一张记录着“不忠”嫌疑的永久档案。 这笔由银元标记的“历史负债”最终由子代继承。赵少康的政治生涯,在某种程度上是对父亲那段“污点历史”的一场漫长而激进的“偿还”。 他深知,在台湾特定的政治生态中,唯有通过最极端的姿态,才能彻底摆脱家族历史带来的阴影。正如其政敌所言,他必须表现得“比绿营更绿”,才能向蓝营证明自己的绝对忠诚。 这种行为模式在历史上并不鲜见,与古代降将为获得新主信任而对旧主更为残酷的逻辑如出一辙。郝柏村“过度反共即是政治投机”的评价,精准地概括了这种生存策略的本质。 赵少康将反共塑造成一种政治表演,用声嘶力竭的言论,偿还那两块银元所象征的家族“原罪”。他既要维持反共人设以巩固政治资本,又无法割舍大陆市场带来的媒体红利,这种矛盾恰恰是其扭曲生存法则的体现。 历史的吊诡之处在于,当初解放军班长递出银元的善举,本想终结一个士兵的战争,却意外地在一个家族的基因里埋下了仇恨的种子,最终在七十年后异化为一个政坛的“仇恨图腾”。 这两块银元的变形记,折射出内战创伤在后代身上如何被扭曲、利用与再生产,成为两岸关系中最值得深思的注脚。 信息来源:名人百科--赵振镕