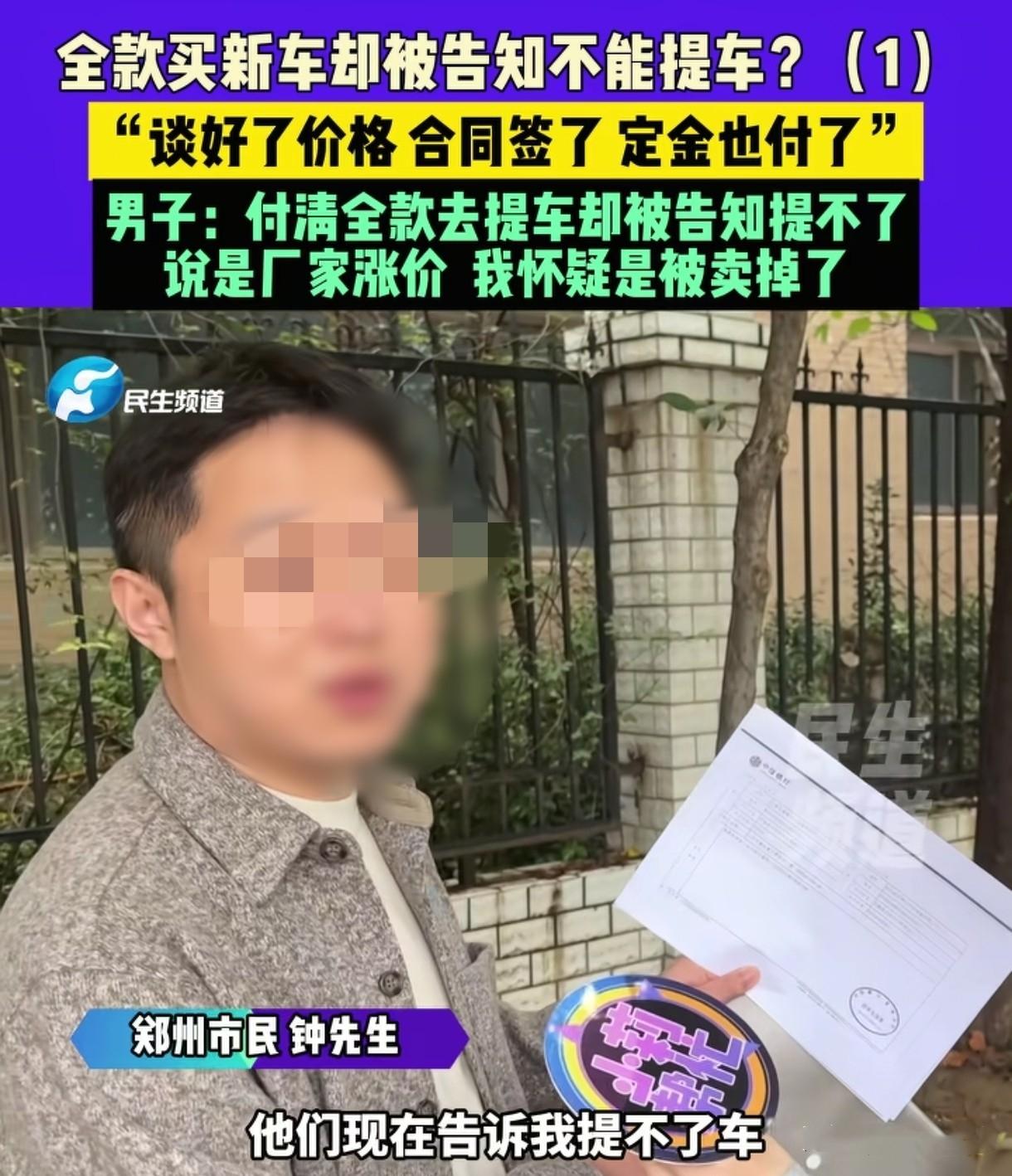

郑州男子全款109800元买车,签了合同、钱也到账,结果4S店却说“车没了”!理由竟是——厂家涨价?要车得加钱?白纸黑字的合同成了废纸?男子怀疑车被卖掉,找上门讨说法,店方却称“流程疏忽”。 2025年9月初,河南郑州的钟先生准备购买一辆代步车。看车、试驾、谈价一切顺利,双方最终以109800元成交。根据销售人员的说法,只需交1000元定金,签订购车合同,剩余款项提车前一次付清即可。合同白纸黑字写明:提车时间为9月22日前,车辆配置、车架号、付款方式均已确认。钟先生按时将全款汇入4S店账户,静待提车。 然而出乎意料,9月26日,销售人员电话告知:“车子暂时不能提,厂家涨价了。”钟先生愣在原地——合同在手、钱已到账,怎么还会涨价?他质疑车已被卖给他人,对方却称:“可能是流程疏忽,同款车多人在卖,误操作了。”店长的语气却颇为强硬,“要么退钱,要么加钱提车。” 钟先生当场拿出合同,指出合同上有明确车架号,这代表车辆唯一性,不存在“同配置即可替代”的情况。但店方依旧含糊回应,称写车架号可能是销售“个别操作”。面对记者的追问,工作人员才承认“流程确有问题”,并表示会“积极协调”。但此时钟先生的信任已彻底崩塌。 从法律层面看,双方签订的购车合同是买卖合同关系,一旦成立,便具有法律效力。根据《民法典》第465条规定:依法成立的合同,受法律保护。这意味着钟先生与4S店签署的协议,对双方均具有约束力。4S店有义务按照约定交付车辆,不能以厂家涨价或销售疏忽为由单方违约。 进一步地,《民法典》第509条明确:当事人应当按照约定全面履行自己的义务,应遵循诚信原则。合同中写明的车价、车架号、交付日期,均属实质性条款。钟先生履行付款义务后,4S店必须履行交付义务。这一行为不是“选择性履约”,更不是“市场涨价就能反悔”的商业自由。 实际上,4S店的做法已构成违约行为。按照《民法典》第577条规定:一方未履行合同义务或履行不符合约定的,应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。换言之,钟先生有权要求4S店继续履行合同——即交付车辆;若无法交付,应赔偿车辆差价及由此造成的实际损失。 法律上,所谓“厂家涨价”属于企业内部经营风险,不得转嫁给消费者。合同一经签订,价格即固定,除非双方协商一致修改,否则任何单方面涨价都属无效行为。此处,4S店以“车被卖掉”为由拒交车,明显违反诚实信用原则。若证实店方明知无车仍收款签约,则其行为已涉嫌欺诈销售。 根据《消费者权益保护法》第55条:经营者提供商品或服务有欺诈行为的,应当按照消费者要求增加赔偿损失,金额为消费者支付价款的三倍,最低不低于五百元。若4S店隐瞒车辆实际情况,仍诱导钟先生付款,则钟先生可要求三倍赔偿,即索赔32.94万元。 从商业逻辑看,4S店所谓“流程疏忽”多为事后说辞。汽车销售环节中,每辆车均对应唯一车架号,并由厂家系统锁定。销售同一车架号给多人,不仅违反行业规范,更涉嫌恶意串通或虚假宣传。此举严重破坏市场秩序,也侵害消费者的知情权和交易安全。 值得注意的是,《民法典》第590条还规定了“继续履行优先原则”。在具备履约可能的情况下,违约方应优先继续履行,而非直接退钱。钟先生若坚持要车,法院可判令4S店履行交付义务,并赔偿因此延误造成的损失,如贷款利息、交通支出等。这意味着,店方不能以“退钱了事”规避责任。 此案的特殊性在于——4S店的违约并非孤例。近年来,全国多地出现“全款购车却无车可提”的现象。有的店以厂家调价为由,有的则以系统错误、车辆调拨为借口。究其根本,是部分经销商在激烈竞争下追求利润最大化,将合同视为“可调节条款”,把消费者信任当作可操作的利润空间。 法律上,这种行为触及合同自由的底线。合同之所以神圣,不在纸面,而在诚信。正如《民法典》立法宗旨所强调的:交易安全优先、契约精神为本。如果商家能随意撕毁合同,市场秩序将失去稳定基础。 从“厂家涨价”到“流程疏忽”,4S店的一句解释,无法掩盖法律事实。合同不是一张可随意撕毁的纸,而是市场秩序的底线。在诚信缺席的地方,法律的介入就成了唯一的公正。 钟先生的遭遇并非个案,但他的选择具有警示意义。面对店方的强势态度,他没有沉默,而是依法维权,将合同的力量交给法律检验。无论结果如何,这场纠纷都敲响了行业警钟——诚信,不是销售策略,而是法律底线。