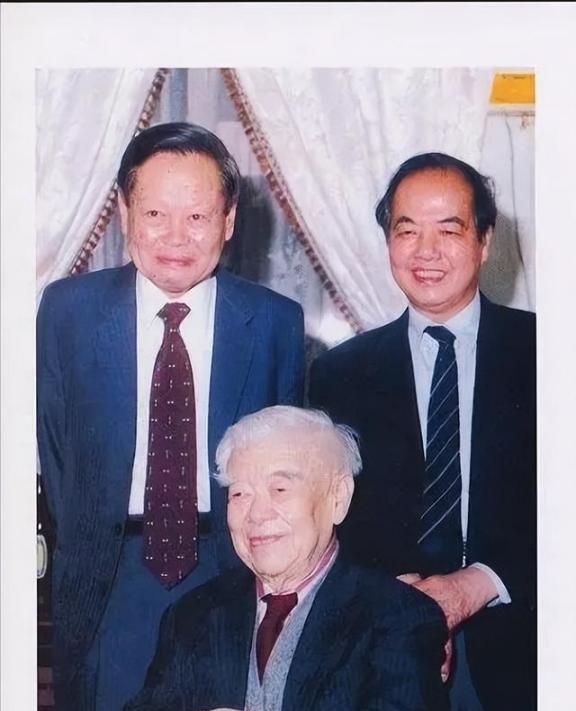

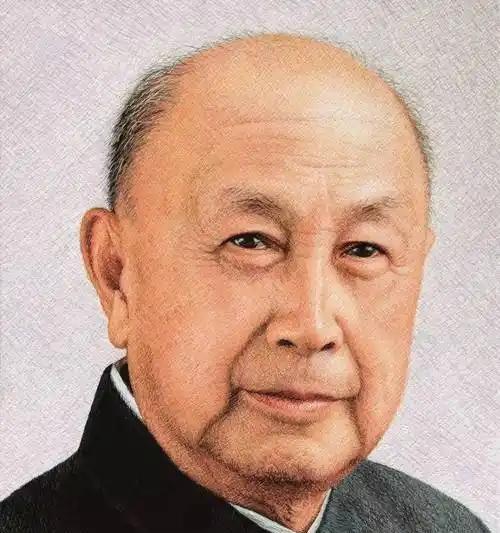

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 谁更重要,美国人其实早就给了答案,钱学森想回国,美国死活不放,软禁了五年;杨振宁回国,美国却连个眼神都没多给。 上世纪50年代,冷战正热,美国对华人科学家不是一视同仁,而是精打细算,钱学森在美国那是重量级人物,早年加入加州理工,师从“火箭之父”冯·卡门,是美国火箭技术的理论核心之一。 他不仅参与了五角大楼的多个军工项目,更直接接触导弹制导、火箭推进等尖端技术,说白了,他脑子里装的,是美国最不想让中国知道的东西。 海军次长当年放下狠话:“钱学森一个人,抵得上五个师。”这不是夸张,而是美国军方对技术安全的真实判断,他们怕的不是钱学森的头衔,而是他回国以后,中国的导弹就有了“方向盘”。 所以,钱学森一说要离开,美国立马红了眼,直接取消他护照,软禁在家,连出门都要报备。甚至把他关进拘留所,拿他当间谍审了好几轮,这种级别的“待遇”,放在今天也属于高级别“技术封锁”。 但杨振宁这边,剧情却完全不同,他同样是顶级科学家,1957年和李政道一起拿下诺贝尔物理学奖,研究的“宇称不守恒”在物理学界掀起风暴。 可问题是,他搞的是理论物理。美国人那时候觉得,理论归理论,短时间内搞不出导弹来,也炸不了航母。 于是,美国没当回事,杨振宁想回国,美国不拦,还觉得他回去能帮上“中美和解”的忙,等到1971年中美关系转暖,杨振宁顺势访华,成了那批最早“打通两国学术交流”的人。 他不仅自己回来,还带动了一批华人科学家来中国办讲座、建实验室,甚至推荐人才,美国人没想到的是,他的“间接影响力”,比直接技术贡献还要大得多。 所以说,美国不是不怕杨振宁,而是没意识到他能成“桥梁”,他们看不见的,是基础科学背后的战略潜力,而中国看得很清楚,钱学森是“打赢”的关键,杨振宁是“走远”的保障。 更重要的是,钱学森自己也认同这种安排,他回国后曾公开说:“国家需要杨振宁留在国外。”这不是客套,而是战术选择。 一个搞工程的,一个搞理论的,一个带火箭上天,一个让中国科学站稳脚跟,两人是互补的,不是互斥的。 很多人今天看待这段历史,容易陷入“谁更重要”的对比里。但真实情况是,两人都重要,只是重要的方式不一样。 钱学森回国之后,带领中国从无到有搞出了“两弹一星”,直接改变国家安全格局,而杨振宁则在外部世界,为中国争取到了科技话语权和国际合作空间,推动了中国基础研究的“软实力”崛起。 就像一个人修路,一个人点灯,科技这条路,既要能跑得快,也得看得远,美国当年只看到了前者,忽略了后者,而中国,两者都没放弃。 从今天回头看,美国对钱学森的扣押,是一场“硬技术”的博弈;对杨振宁的放行,则是对“软实力”的误判,但历史不骗任何人,最终两个选择,都强化了中国的科技根基。 他的重要,不在于他回不回国,而在于他在哪里都能为中国发声、发光,钱学森早就看透了这一点。 这场看似不对等的分流,其实是一场深思熟虑的战略分工,一个在国内筑墙,一个在国外铺路,他们走的路不同,目标却一致,让中国不再被技术卡脖子。 今天的我们,站在全球科技竞争的风口浪尖,再回头看这段历史,更能明白一个道理:真正的科技强国,不是靠一个“超级天才”撑起来的,而是靠一群人,在不同战场默契配合。 所以,不要再问“谁重要”了,真正重要的,是他们都站在了中国这一边。 信息来源:杨振宁:我一生最重要贡献,是这一点——新浪财经

微雨燕双飞

同意