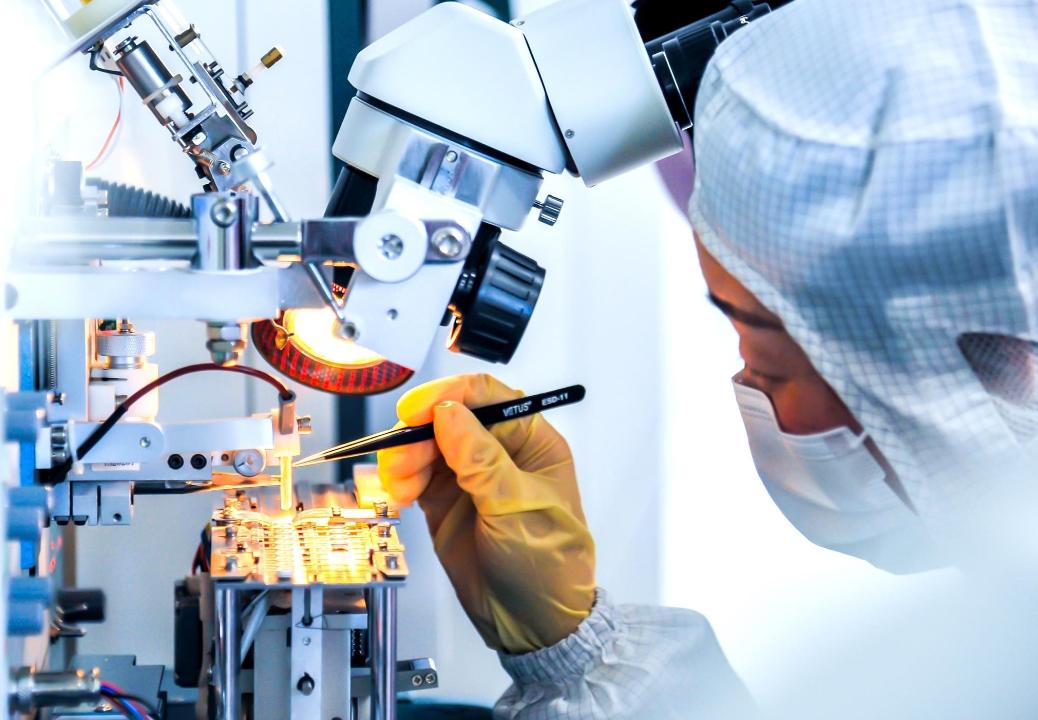

风向可能要变了,美国万万没想到,好不容易摁住了华为这条东方巨龙,中国又冒出了更狠的角色! 2025 年 10 月,北大团队在《自然・电子学》发的论文彻底炸了锅,他们搞出的模拟矩阵计算芯片,比全球最强 GPU 算力高上千倍,能效翻百倍。 最狠的是压根不靠堆晶体管、拼几纳米工艺,直接换了芯片的 “底层逻辑”,这哪是简单的技术升级,分明是在光刻机封锁的墙上,硬生生凿开了一道新口子,让美国卡脖子的算盘落了空。 要搞懂这芯片有多牛,得先明白以前的 GPU 有多 “笨”,不管是 AI 大模型训练,还是 5G 基站的信号处理,本质都是解一堆复杂的矩阵方程,就像算一万道联立方程组。 传统数字芯片得一步一步算,晶体管越多、工艺越先进,算得越快,但到了 3 纳米、2 纳米就快摸到物理极限了,而且特别费电。 一个数据中心的 GPU 集群,电费能占运营成本的 40%。美国就是掐着这个 “纳米赛道” 不放,禁售高端光刻机,想让中国芯片永远追不上。 可北大团队压根没按常理出牌,捡起了被当成 “老古董” 的模拟计算技术,这思路跟用算盘和计算器算账的区别差不多:数字芯片是计算器,按步骤死算。 模拟芯片是算盘,靠珠子的位置关系直接出结果,利用物理定律实现 “并行运算”,天生就快且省电。 但模拟计算有个百年难题,精度不够,算出来的数糙得没法用,北大团队用了个 “先估后精” 的巧办法,先快速算出近似解,再用 “位切片” 技术迭代细化,硬是把精度提到了 24 位定点精度,跟数字计算没差,还解决了扩展性问题。 实测数据一出来,行业大佬都坐不住了,算 128×128 的矩阵方程,顶级 GPU 干一天的活,这芯片一分钟就搞定,吞吐量直接翻了 1000 倍。 同样的计算任务,能耗却只有原来的百分之一。更关键的是应用场景全是刚需,5G 基站的大规模 MIMO 信号检测,用它迭代 3 次就能恢复清晰图像,误码率跟 32 位数字计算一样。 AI 大模型训练要是用上这芯片,以前需要百台服务器的算力,现在几台就够,成本能砍到十分之一。 这意味着以后建数据中心、搞自动驾驶,不用再盯着台积电的先进工艺,也能拥有顶级算力。 美国的尴尬这会儿就显出来了,他们花大力气封锁光刻机、限制芯片设计软件,以为能卡死中国的 “纳米升级路”,没想到中国直接换了赛道。 更打脸的是,美国学术界这些年也在研究模拟芯片,但一直卡在精度和扩展性的坎上,北大这次直接把成果发在了顶刊上,等于在这个新赛道上先冲过了终点线。 更妙的是,这芯片不用依赖高端光刻机,用成熟的 14 纳米、28 纳米工艺就能造,正好避开了美国的技术封锁,等于拿着现成的工具,开辟了新战场。 说到底,北大这颗芯片炸出的不是偶然的技术突破,而是中国科技突围的底层逻辑,封锁从来不是绝境,反而能逼出换道超车的勇气。 美国以为卡着光刻机就能高枕无忧,却忘了科技竞争从来不是 “一条道走到黑”,比纳米数更重要的是创新思路。 当年日本靠内存逆袭,现在中国靠架构创新破局,道理都是一样的,真正的核心技术买不来、卡不死,只要方向对了,换条路照样能跑到前面。 现在再看美国的芯片禁令,更像个过时的笑话,他们堵死了一扇门,中国学术界和企业却联手打开了一扇窗,而且窗外的风景更广阔。 这颗模拟芯片只是个开始,以后说不定还会有光子芯片、量子芯片的突破,毕竟科技竞争的本质,从来不是比谁的墙筑得高,而是比谁的路想得宽。 美国要是还抱着 “封锁万能论” 不放,迟早会发现,自己锁死的是自己的眼界,而中国早已在新赛道上加速狂奔。