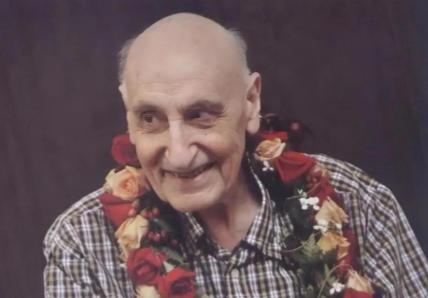

一个人能无私到什么程度!法国一男子来到中国40年时间,竟然无偿资助了70多位中国学生出国留学,而他提出的唯一要求,竟然是,他所资助的学生,学有所成后必须回到中国! 法国老人米睿哲埋在中国40年,把工资和房产全换成了70多张留学机票,唯一要求“学成必须回国”。 鲜为人知的是,他是法国空军司令的儿子,却放弃优渥家境,在西安外国语大学当了二十多年法语系教师,还牵头建起中法文化交流中心。 有人说他图名,可他连受助学生的谢宴都婉拒;有人猜他有政治目的,可他资助的学生半数扎进航天、农业等“国之重器”领域。这从不是单纯慈善,而是一场跨越国界的人才守护战。 1985年西安的寒冬,刚从法国航空航天局退休的米睿哲,在西北工业大学旁听时发现个现象:课堂上总低着头的李娟,演算纸背面全是馒头屑——这个陕北姑娘成绩全班第一,却因凑不齐8000法郎留学费要放弃巴黎高科的录取。 米睿哲找到她时只说“钱我来出”,补充的条件让李娟愣住:“拿到博士学位,必须回中国。” 这不是米睿哲第一次提这个要求。1982年他随中法技术合作项目来华,担任航空发动机顾问,亲眼见研究所里的年轻工程师因没见过先进设备,对着图纸熬红眼睛。 更扎心的是,当年留美的中国学生归国率不足30%,美国硅谷甚至有“清华系”工程师集群。他在日记里写道:“中国缺的不是人才,是让人才走出去再回来的梯子。” 米睿哲的“梯子”搭得格外扎实。他没搞一次性资助,而是建立“三三制”模式:留学前给足路费和第一年学费,第二年凭成绩单续发,第三年要求提交国内企业实习计划。 他还将巴黎的祖传公寓腾出来,供赴法留学生免费居住,公寓里摆满中文书籍和中国结,成了留学生的“海外家”。 1990年资助上海交大的王磊去慕尼黑工业大学学精密仪器,发现对方想留德后,米睿哲直接中断资助,直到王磊提交上海机床厂的实习协议才恢复。 他资助的学生多集中在当时的“卡脖子”领域:80年代重点是航空航天、精密制造,90年代转向生物工程、农业育种,2000年后又加入芯片设计。 石泉县人民政府2025年的公示显示,他2011年成立的基金会,仅在喜河镇中心小学就累计资助29名学生,其中3人后来通过他的人脉赴法学习农业技术。 最动人的是“无声的坚守”。米睿哲的工资和退休金全投进资助,1998年卖掉巴黎的祖宅,把230万法郎换成人民币存入专项账户。 他住在西安交大的老教工楼,家具是建校时的旧款,衣服上总打着补丁,却在2003年非典期间,额外给留洋学生寄去口罩和生活费,附言“祖国更需要你们健康归来”。 那些归国的学生,成了他最好的“名片”。1988年归国的李娟,在西北农林科技大学培育出抗旱小麦品种“秦麦18号”,解决了陕北200万亩土地的温饱问题;2005年回来的王磊,主导研发出中国首台五轴联动数控机床,打破德国垄断。 2024年航天科技集团的公开数据显示,其总工程师团队中,就有3人是米睿哲的受助者。 2001年法国驻华使馆想将他的项目纳入官方合作,要求受助学生必须先去法企工作,被他直接拒绝:“我的钱只给中国,不给政治。” 他甚至婉拒了法国政府授予的“荣誉军团勋章”,理由是“我的荣誉在中国”。2014年,这位在西安教工楼里缝补衣服的老人,被评为“中国好人”,成为陕西首位获此殊荣的外籍人士。 岁月不饶人,2014年获誉后,米睿哲的身体日渐衰弱,视力和听力都大幅下降,但他仍坚持每月核对基金会账目,给即将赴外的学生写手写寄语。 2013年秋,94岁的他颤巍巍找到西安交大医学部,递交了遗体捐献申请,字迹歪扭却字字坚定:“我在中国生活了大半辈子,这里是我的第二故乡。 既然不能再教法语、助学子,就把身体留给医学,或许能帮中国医生多积累点经验。”工作人员再三确认,他只反复说:“不用办追悼会,让学生们把时间花在钻研上更值。” 2015年10月10日清晨,米睿哲在西安交大教工楼的旧屋里安详离世,桌上还放着未写完的给赴法留学生的信,信末写着“切记,祖国在等你”。 遵照遗愿,他的遗体被捐给西安交大医学部,成为解剖课堂上的“无语良师”。送别当天,没有隆重仪式,却有二十多位受助学生从全国各地赶来,有人捧着“秦麦18号”的麦种,有人带来五轴联动数控机床的模型——那是李娟和王磊用毕生所学交出的“答卷”,也是对老人最好的告慰。 西安交大医学部特意在校园立起“大爱碑”,镌刻着米睿哲的事迹,每年清明都有医学生和受助者前来献花,不少学生在碑前立志“要像米老师那样,做对国家有用的人”。 那些归国学子的科研成果、延续至今的基金会、校园里的“大爱碑”,共同构成了他的遗产:真正的善意从无国界,而一个人的坚守,真的能为一个国家的发展铺就一段坚实的路。