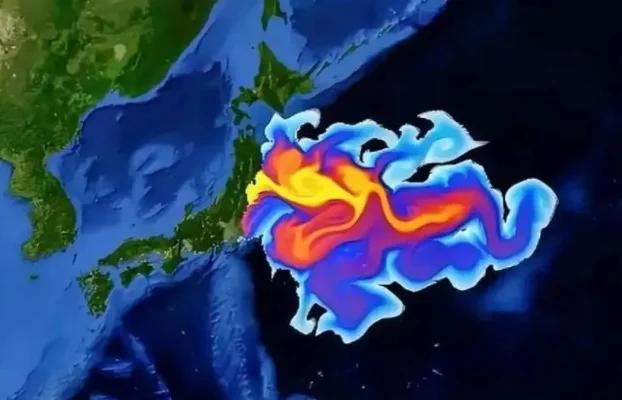

当初日本把核污水往海里倒,全球骂声一片,连海鲜都没人碰。可两年过去,不但日本海鲜照样出口,还越卖越多。这到底是大家忘了怕,还是日本搞了什么新路子? 先从市场变化说起。出口回升的迹象确实有,日本水产厅的数据显示,排海后第一年出口总额掉了不少,但第二年开始有些品类慢慢反弹。 比如,对美国的冷冻鱼出口量增加了20%多,对欧洲的金枪鱼销量也稳住了。这让很多人好奇,为什么出口没继续下滑,反而有点起色? 一个原因在于日本政府很快就行动起来,他们设立了专项资金,总额超过500亿日元,用于支持渔业行业。 钱一部分给了渔民作为补偿,帮助他们维持生计,另一部分投到推广上,帮企业找新买家。结果,日本转向了东南亚和北美这些地方,原来对中国依赖大的份额,现在分散到其他国家了。 比如,对菲律宾的虾类出口就多了起来,当地市场接受度高,因为价格竞争力和供应链优化。 这些变化不是随便发生的,日本企业调整了策略,他们加强了物流,确保产品新鲜度高,还和当地公司合作开设销售点。 这样一来,消费者看到的东西感觉可靠,销量自然就上去了。另一点是宣传方面,日本强调处理过的水经过检测,放射性物质水平低,还引用国际原子能机构的评估,说排放符合标准。 这份评估让一些国家放心,放松了进口检查。欧盟和美国就根据这个,继续进口日本海鲜,虽然他们也有自己的检测,但整体门槛没那么严。 相比之下,中国从一开始就全面暂停进口日本水产品,坚持到现在,这也逼着日本找别的出路。 但如果你深挖,会发现这些回升背后不是那么简单。你可能会问,这些策略真那么有效,还是有其他没说出来的东西? 其实,日本的检测过程引发过质疑,因为数据主要来自他们自己提供,国际机构没完全独立验证。 福岛当地的渔民就表达过担心,他们觉得排海影响了鱼的品质和市场形象,虽然现在没大问题,但长远看不确定。 有些报道指出,日本企业有时会通过第三方国家处理产品,比如把鱼运到印尼简单加工,再出口到别处,这样标签就变了,消费者不容易察觉来源。 这不是所有情况都这样,但确实有这种做法,帮助绕过一些严格监管的国家。 不同国家标准不一样,美国对某些核素限值宽松到600Bq/kg,而韩国只有100Bq/kg,日本就针对性出口,选择适合的市场。这让出口看起来顺利,但也引发讨论,是不是把风险转给了别人。 再想想长远的影响。你会好奇,现在卖得动,将来呢?核污染水排海不是一蹴而就的事,要持续很多年,放射性物质如氚和铯会随着洋流扩散。 科学家模型显示,这些东西可能在几个月内覆盖太平洋部分区域,几年后影响更广。虽然短期内海鲜检测没超标,但通过鱼类食物链积累,浓度可能慢慢升高。 这对全球海洋生态是个潜在挑战,日本本土渔业也感受到压力,自给率降到50%以下,很多渔民转行或靠补贴过日子。 国际上,有些国家开始加强检查,比如新加坡要求更详细的证明文件,一旦发现问题就退货。这说明,回升只是暂时的,如果以后出事,市场信任会崩盘。 中国这边应对得稳,从排海开始就加强了本土水产品监测,还推动陆上养殖,比如在沿海地区扩大虾蟹生产规模,确保供应充足。 其他国家也各有动作,韩国继续部分禁令,俄罗斯跟进禁止某些日本产品。整体看,日本海鲜出口的调整缓解了短期损失,但核污染的风险没消失,大家需要保持警惕。 海洋连着全世界,日本的决定影响不止他们自己,早晚会波及大家健康和环境。面对这个,你觉得该怎么做?或许加强国际合作,督促透明监测,才是长久之道。 信息来源:国际在线