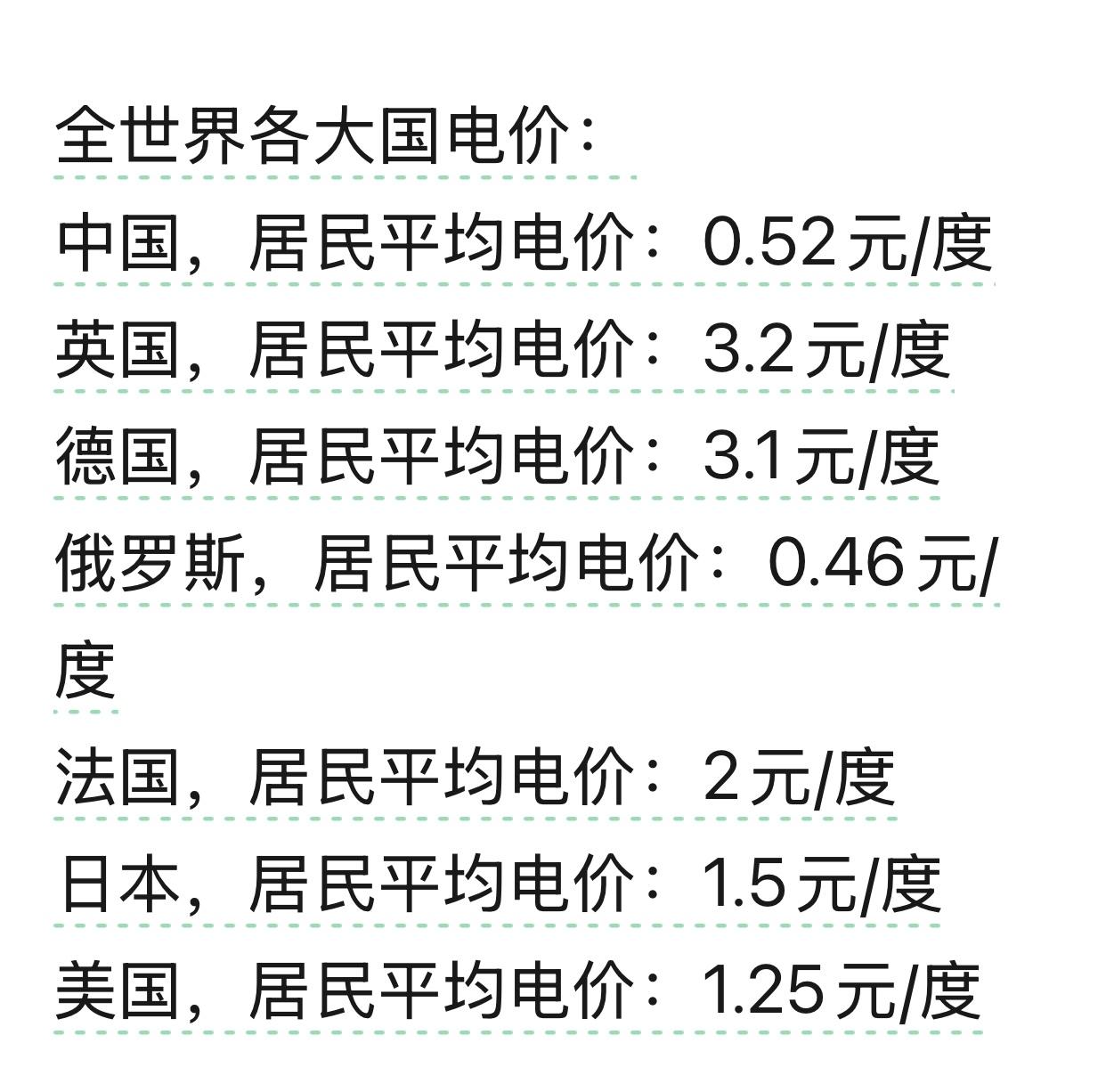

德国对外正式宣布 2025年11月4日,德国经济和能源部长卡特琳娜·赖歇正式宣布,从2026年1月1日起,德国将为能源密集型产业提供国家补贴电价,说白了,就是政府出钱帮那些用电大户减轻负担,好让它们在国际市场上能有点竞争力。 这可不是德国政府突然决定的,实在是被逼到份上了。要知道,德国制造业能在全球横着走,早年靠的就是俄罗斯的廉价天然气和电力,可自从乌克兰危机爆发后,这好日子就到头了。 俄罗斯大幅削减对德天然气供应,加上“北溪”管道遭破坏,再叠加上德国自己关掉了最后三座核电站,能源价格直接坐上了火箭。2022年德国工业电价一度飙到43.2欧分/千瓦时,差不多3块钱一度电,是危机前的两倍多,更是中国工业电价的7到8倍。 这么高的成本压下来,能源密集型产业最先扛不住,2023年整个行业产值直接跌了17.7%,比制造业平均降幅高了十多个百分点,其中化工行业产值跌了近18%,冶金业跌了11%,连就业人数都在往下掉,化工行业少了1.8%的岗位,冶金业少了1%。 成本高了,产品在国际市场上自然没竞争力。就拿钢铁、电解铝、合成氨这几样核心产品来说,德国的单吨成本比中国分别贵了188美元、5110美元和3280美元,这么大的差价,客户凭什么选德国产品? 更要命的是,这些产业都是德国制造业的根基,别看它们只占制造业增加值的20.65%,却给制造业其他部门提供了87%的中间产品,钢铁是造光伏组件、汽车电池的关键,铝能做汽车轮毂和制动器,氨气是化肥原料,烯烃能造塑料和药品,要是这些上游产业垮了,下游的汽车、机械、电气等支柱产业都会跟着断粮。 德国化工巨头巴斯夫早就用脚投了票,2022年就砸了100亿欧元去中国广东建基地,明着说就是要逃离欧洲的高能源成本,毕竟中国不仅电价低,还是它全球第二大市场,2021年中国区收入就占了它总营收的15%。 可能有人觉得,不就是几个高耗能产业吗,关了或者靠进口不行?还真不行。 这些产业看着能耗高,却是德国工业创新的核心,化工行业的专利注册数在所有产业里都排前列,而且它们吸纳的就业人数占德国劳动人口的23.19%,人均创造的增加值有12万欧元,比制造业平均水平高2.5万欧元,人均收入也比全国平均水平高1.87万欧元,要是任由这些产业萎缩,不仅会引发大规模失业,还会抽走德国工业的创新根基。 更关键的是,这些中间产品要是全靠进口,供应链就攥在别人手里,一旦国际局势有变动,整个制造业都会被卡脖子,这对把产业安全当命根子的德国来说,是绝对不能接受的。 这次的补贴政策其实是德国救制造业的延续动作,早在2022年能源危机刚开始时,德国就开始给企业发补贴,到2025年3月,光脱碳相关的补贴就批了超160亿欧元,给蒂森克虏伯这些钢铁巨头的单项补贴都超过10亿欧元。 只不过之前的补贴多集中在脱碳技术上,比如支持钢铁企业用氢能炼钢,这次直接补电价,是更直接的“输血”,就是要把企业的能源成本拉回到国际竞争线以内。 当然,这钱也不是随便给的,肯定会集中在化工、冶金、玻璃、造纸这些真正的用电大户身上,毕竟这些产业才是产业链的关键节点。 面对这个政策,德国国内的反应也挺分裂。企业自然是举双手赞成,尤其是那些之前喊着要外迁的大厂,总算看到了留在本土的希望。但环保组织不干了,觉得给高耗能产业补电价会拖慢碳中和的进度,毕竟德国一直喊着要绿色转型。 欧盟那边也得掂量掂量,虽然之前批准过德国的脱碳补贴,但这次的电价补贴涉及国家援助,得符合欧盟的规则,不过从欧盟之前的态度看,大概率会放行,毕竟德国是欧盟经济的火车头,要是德国制造业垮了,整个欧盟的经济都会受拖累。 说来说去,这个补贴政策就是德国的“救命稻草”,不是在养懒人,而是在保根基。它背后藏着的是能源转型和产业安全的平衡术,既想摆脱对化石能源的依赖,又不能让传统优势产业垮在转型路上。 这160多亿欧元的补贴看起来不少,但和保住占GDP四分之一的制造业比,这点钱花得一点都不冤。而且这肯定不是终点,后续德国大概率还会配套更多政策,比如加快可再生能源建设,争取早日实现电力自给自足,毕竟靠补贴只能解燃眉之急,只有把能源成本彻底降下来,才能让制造业真正站稳脚跟。 对德国来说,这步棋走得很险,要是补贴能稳住产业,同时可再生能源又能跟上,就能熬过转型阵痛;要是补贴花了钱却没能留住企业,或者可再生能源建设跟不上,那德国制造业的优势可能就真的要被中国、美国这些竞争对手超越了。 但不管怎么说,这个政策都标志着德国彻底放弃了“高能源成本倒逼转型”的幻想,开始用最务实的方式守护自己的工业根基,毕竟在全球产业竞争里,活下去才是第一位的。