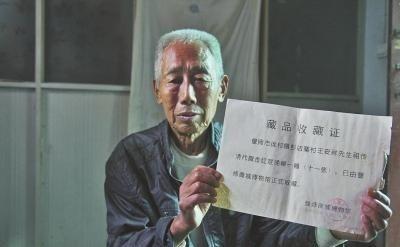

1985年,河南一男子家中祖传圣旨,被文物局专家“借”走26年,男子多次讨要却被拒绝,专家:已经捐赠给国家。男子一怒之下将文物局告上法庭,法院会怎么判? 蔡先生是河南兰考县一位普通农民,家里世代务农。他的祖先在清朝道光年间立下军功,被封为七品武官。那道圣旨就是证明,长约2米,宽0.3米,用汉满两种文字写成,绢布上绣着祥云图案,落款盖有皇帝玉玺。圣旨内容表彰祖辈功绩,蔡家视之为传家宝,每到节日就在厅堂祭拜。蔡先生从小听长辈讲这些故事,长大后接手保管,平时藏在柜子里,避免损坏。 1985年,兰考县档案局工作人员听说蔡家有古物,上门查看。蔡先生拿出圣旨给他们看,他们仔细检查后,说这东西有研究价值,建议借去局里看看。陪同的乡政府干部段广升也在场,帮着劝说。档案局承诺只是借阅,随时可以取回,还说放在局里保管更安全,能让更多人知道祖辈的事迹。蔡先生觉得有道理,就同意了。他们把圣旨带走,当时没开任何收据。 借走后没几天,蔡先生去问进展,档案局说还在研究,让再等等。从1986年开始,他多次去要回圣旨,每次都碰壁。起初是说还没研究完,后来干脆说圣旨已上报为捐赠,成了局里的财产,不能还。蔡先生记得清楚,原局长单俊德亲口说过是借用,不是捐。单俊德还出具过借阅证明,段广升也签字作证。可档案局就是不认,说那是旧账,现在按规定办。 蔡先生不服气,找来证人证明圣旨是家传的。档案局拿不出捐赠手续,只说多年前上报组织了。现任局长直接回绝,说圣旨是国家文物,私人不能要。蔡先生跑了好几年,腿都跑细了,还是没结果。他家经济一般,这事让他睡不着觉,总觉得对不起祖先。圣旨价值不高,专家李国灿估价几千元,但对蔡家来说,是精神寄托。 时间拖到2011年,圣旨借走已26年。蔡先生看到媒体报道类似事,决定公开讨要。档案局还是那套说辞,说已登记在册。蔡先生提供借阅证明,档案局无法反驳,却坚持不还。争执中,蔡先生发现圣旨被放在展览柜里公开展示。他气不过,在局门口闹起来,围了不少人。工作人员把他拉进办公室,重申圣旨捐给了国家,让他别闹。 闹腾也没用,蔡先生只能走法律路。2011年后,他开始收集证据,包括证人证言和旧证明。档案局态度强硬,说一切按程序来。蔡先生家境普通,请不起大律师,就靠自己和亲戚帮忙。过程曲折,他多次往返法院,递材料。档案局辩称圣旨属公共财产,受保护法管辖。 诉讼正式启动,开封市兰考县人民法院受理。庭审时,蔡先生陈述事实,说从没签过捐赠书,只是借阅。档案局无法出示捐赠凭证,只有内部上报记录。法官审阅材料,认定借阅证明有效。2023年7月4日,一审判决下来,法院支持蔡先生,确认圣旨所有权归他家,命令档案局10日内返还。 判决后,档案局没上诉,圣旨终于回到蔡先生手里。他拿到手时,仔细检查,发现保存还行,没大损坏。蔡家又能正常祭祖了。这事让当地人议论纷纷,有人说档案局办事不靠谱,有人觉得蔡先生坚持得对。类似文物纠纷不少见,但蔡先生这案成了例子,提醒大家保管家传东西要留证据。