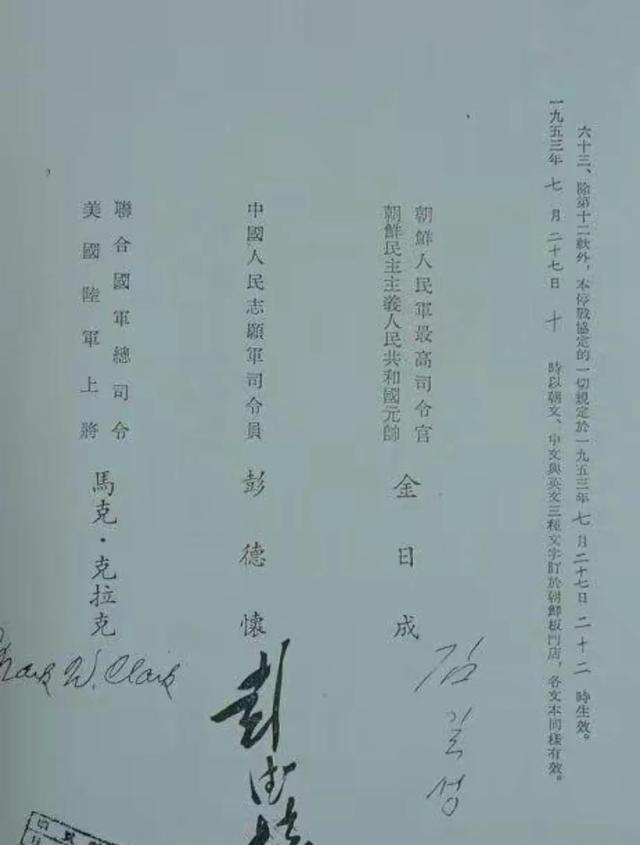

韩国总统李在明下了一步险棋,在没有和中国官方商议的情况下,率先向公众公布了一个与中国相关的重磅消息。这个举动,可能会改变中韩关系。 中美在海事和造船领域的比拼,早就到了白热化的地步。美国先动手,拿所谓的 301 调查当借口,给中国船舶加征高额港口费,就是想把造船订单逼回自己国家。 2025年10月15日,韩国总统李在明在首尔宣布,将联合美国启动价值1500亿美元的造船合作计划。这个未经与中国官方商议的决策,像一颗深水炸弹投入东北亚政治水域。 韩华海洋斥资1亿美元收购美国费城造船厂,现代重工与三星重工同步追加百亿美元投资,韩国三大船企集体“向西看”的姿态,彻底打破了中韩维持十年的微妙平衡。 上世纪70年代,日本通过承接美国造船订单实现产业升级,最终在1980年代占据全球造船市场52%份额。如今韩国试图复刻这条路径,但现实远比想象骨感。 费城造船厂收购后,韩华海洋发现:美国工人日均工资是韩国的3.5倍,船坞维护成本高出60%,更致命的是关键部件仍需从日本、德国进口。 这种困境在2025年8月暴露无遗——韩华海洋承接的首艘美国海军补给舰“艾伦·谢泼德”号维修项目,因技术工人短缺导致工期延误三个月。 美国劳工部数据显示,美国造船业熟练技工平均年龄已达54岁,而韩国船厂工人平均年龄仅38岁。 更讽刺的是,美国国会为保护本土产业设置的《琼斯法案》,迫使韩国船企必须在美国本土建造整船才能享受补贴,这直接导致项目成本飙升40%。 韩国赌上造船业的底气,源于其在全球LNG船市场38%的份额。但2025年7月中国船舶集团推出的第四代LNG船,单船造价降低22%,交付周期缩短至18个月,直接冲击韩国优势领域。 中国海关数据显示,2025年前三季度中国进口韩国半导体设备同比下降19%,而国产替代率提升至67%。 这种此消彼长的态势在造船领域尤为明显。韩国三大船企2025年第三季度财报显示,来自中国的订单占比从2024年的35%骤降至12%,而美国订单激增至48%。 但细究发现,这些“美国订单”实为韩国企业为规避关税设立的离岸公司采购,实际终端市场仍在中国。 就像2016年萨德事件后,韩国现代汽车在华销量暴跌60%,如今历史正在重演——韩国造船业越依赖美国,就越可能失去中国市场这个“生命线”。 李在明的策略让人想起2016年的“萨德换市场”交易,当时朴槿惠政府以部署萨德系统换取美国对韩免税待遇,结果导致中韩关系跌入冰点,韩国旅游业损失超120亿美元。如今他试图用造船合作换取美国降低关税,但这次赌注押错了筹码。 美国对韩国钢铝产品加征的25%关税,直接导致现代制铁2025年第三季度利润缩水34%。更危险的是,美国商务部在2025年9月将韩国半导体企业列入“实体清单”,理由是“可能使用中国新疆棉”。这种翻脸比翻书还快的操作,让韩国商界惊呼“比萨德危机更可怕”。 李在明试图用造船合作打破这种困局,却陷入更深的泥潭。2025年10月,中国商务部对韩国5家船企实施制裁,理由是“协助美国打压中国航运业”。 被制裁的韩华海洋股价单日暴跌17%,市值蒸发28亿美元。这让人想起2019年日本对韩国实施半导体材料禁令时,三星电子股价同样暴跌23%——历史总是惊人地相似,但韩国似乎从未真正吸取教训。 真正的出路或许在东方。2025年9月,中国船舶集团与韩国现代重工签署联合研发协议,共同开发氢燃料动力船。 这个被《华尔街日报》称为“破冰之举”的合作,证明中韩在高端制造领域仍有互补空间。就像2024年特斯拉上海超级工厂投产时,韩国LG新能源反而获得更多订单——互利共赢才是破局之道。 从1953年朝鲜战争停战协定签署,到2025年中韩建交33周年,两国关系始终在“政冷经热”与“全面合作”间摇摆。 李在明的造船豪赌,本质上是对韩国“中等强国”身份的焦虑投射。但无论是1997年亚洲金融危机,还是2020年新冠疫情,中国始终是韩国经济复苏的关键引擎。 当韩国船厂为美国工人发愁时,中国造船厂正在为沙特建造全球最大豪华邮轮;当韩国半导体企业被美国卡脖子时,中国光刻机企业已实现28纳米工艺量产。 这场新旧秩序的交替中,韩国需要的不是豪赌,而是重新找回“汉江奇迹”时代那种“与邻为善、专注实业”的智慧。毕竟,大海从不眷恋逆流而上的船只,它只奖励那些看清航向的舵手。 对此你有什么看法,欢迎来评论区聊聊。