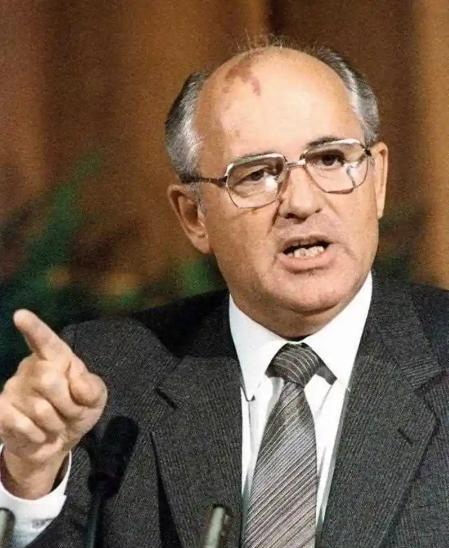

当初苏联不打中国,压根不是因为怕了!真实原因回想起来令人胆寒!温老表示:“1969年那阵中苏边境闹得特别凶,苏联没动手可不是怕咱们,是算完账发现,真打起来就是跳火坑!”怎么说跳入火坑了呢?算一笔账就清楚了。 那会儿苏联看着是超级大国,军事实力顶呱呱,可内里早被军备竞赛拖得虚了。 它把太多钱砸在坦克、导弹上,老百姓的日子过得紧巴巴,轻工业产品连日常用的肥皂、布料都得排队抢。 要是再跟中国开仗,首先得把欧洲方向的兵力往远东调,可北约那帮人能闲着?美国正瞅着机会想牵制苏联,一旦苏联兵力分散,欧洲前线保准出乱子。 苏联心里门儿清,两线作战的亏谁都不想吃。再看中国这边,那会儿虽然经济不富裕,可全民皆兵的架势摆在那儿。 毛主席一句“深挖洞、广积粮”,全国上下都动起来了,城市里挖满了防空洞,农村里男女老少都练着民兵战术。 苏联要是真打进来,面对的不是零散的抵抗,是铺天盖地的人民战争。他们就算能占着几个城市,也得被拖进持久战的泥沼里。 要知道,中国地大物博,战略纵深不是一般的大。从东北到西南,从沿海到内陆,到处都能藏兵、能打游击。 苏联的机械化部队在平原上厉害,可到了中国的山区、丘陵地带,坦克大炮根本施展不开。当年日本鬼子那么凶,不也陷在中国战场拔不出腿?苏联可不想重蹈覆辙。 还有后勤这道坎,苏联想打中国,就得把物资从欧洲运到远东,光运输线就长达几千公里。 那会儿的交通条件远不如现在,冬天西伯利亚冷得能冻裂钢铁,铁路运输经常中断,夏天又有洪水、泥石流捣乱。 真开仗了,前线的士兵能不能按时拿到粮食、弹药都是个问题。反观中国,本土作战占尽优势,老百姓就是后勤保障,粮食、弹药能就近供应,这仗怎么打苏联都不占优。 更关键的是国际局势不允许。那会儿冷战正打得热闹,美国把苏联当成最大的对手,要是中苏开战,美国肯定不会坐视不管。 它说不定会趁机给中国递武器、送物资,甚至在苏联的后院搞点动作,让苏联腹背受敌。苏联可不想把自己置于这种两难境地,本来跟美国较劲就够累了,再添个中国这个对手,纯属自找苦吃。 还有一点,苏联当时的领导人也有自己的小算盘。勃列日涅夫上台没几年,国内的权力还没完全稳固。 要是贸然发动一场大规模战争,打赢了还好说,打输了或者陷入持久战,他的位置就得坐不稳。 而且苏联国内的老百姓也不支持打仗,经历过二战的老人们还没忘了战争的苦,年轻人也不想去异国他乡送命。 没了民众的支持,这仗根本就打不下去。再看看中国的态度,虽然面对苏联的威胁毫不示弱,但也没主动挑事,一直保持着克制。 毛主席的战略眼光多毒,早就看透了苏联的软肋,知道他们不敢轻易动手。中国这边也做好了最坏的打算,把重要的工厂往内地迁,把军队部署在边境线上,摆出一副“你敢来我就敢打”的架势。 苏联一看这情况,心里更犯嘀咕了,打吧,成本太高、风险太大,不打吧,又咽不下珍宝岛那口气。 最后只能在边境上搞搞演习、放放狠话,过过嘴瘾,真要动手的时候,还是怂了。现在回头看,苏联当时没打中国,不是因为怕,是因为清醒。 他们算准了打这场仗的投入和产出不成正比,打下来也捞不到好处,还得把自己拖垮。 温老说那是跳火坑,一点都不夸张。要是当时苏联真的不顾一切发动战争,说不定早就解体了,根本等不到1991年。 而中国也会遭受巨大的损失,改革开放的时间可能都会推迟。这么看,当年的和平局面,既是中国实力和决心的体现,也是苏联权衡利弊后的明智选择。 现在再提这段历史,不是为了炫耀,是为了明白一个道理:国家之间的较量,从来不是光靠拳头硬,更得会算账、会看局势。 盲目冲动只会自食恶果,冷静克制才能走得更远。苏联当年的选择,虽然有点憋屈,但从现实角度看,确实是避免了一场两败俱伤的灾难。

![历史不会重复但会压韵[大笑]苏联](http://image.uczzd.cn/9507672501182875291.jpg?id=0)