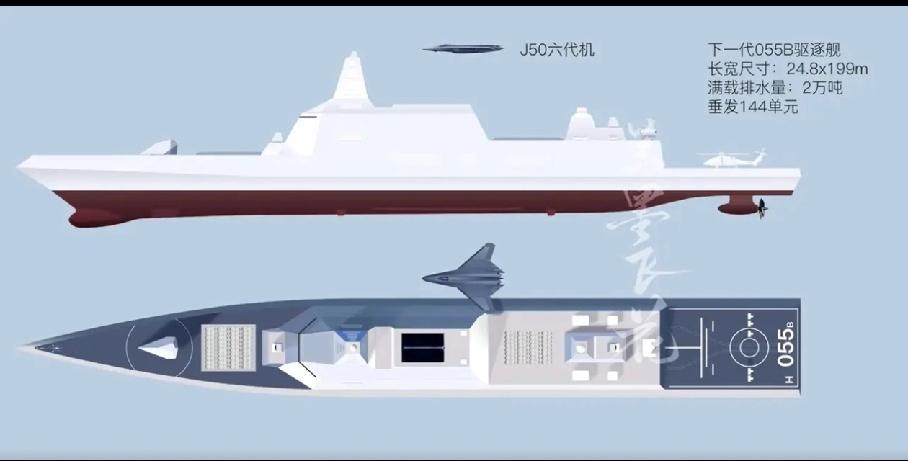

五角大楼收到噩耗,中国新型太空雷达可穿透云层,B-2、F-35都要有麻烦了。 几十年来,依靠特殊外形和吸波涂料来躲避雷达的隐身战机,一直是美国空中力量的王牌,是其军事战略的基石。 但如今,这一基石正被一张来自太空的无形大网悄然侵蚀。挑战者并非另一款更先进的隐身飞机,而是一种全新的作战体系。这不单是一场技术的较量,更是一场从物理原理、网络体系到战略博弈的全方位颠覆。 隐身飞机的设计初衷,是为了欺骗地面或空中的单基雷达,通过倾斜外形将雷达波反射到其他方向。但这个设计有个天生的死角:正上方。 从天顶视角俯瞰,一架正面雷达截面积(RCS)小如蚊子(0.001平方米)的F-22,其反射面积会暴增到卡车大小(超过10平方米)。LT-1系统正是抓住了这个根本性的物理漏洞。 它的工作方式极为巧妙,本质上是一个天基双基雷达。由两颗卫星协同,一颗扮演“照射源”,用4千瓦功率的L波段雷达脉冲照亮空域;另一颗则在不同位置扮演“侦听器”,通过相控阵天线悄悄接收回波。这种“分体式”设计,恰好能完美捕捉从飞机顶部散射的信号,让隐身外形无所遁形。 当然,能看见不等于能看清。真正的技术难点在于如何从地球背景的杂乱回波中,捞出那个微弱的目标信号。这得归功于上海航天技术研究院、西北工业大学等机构的联合攻关,他们通过半经验模型和电磁散射理论,开发出强大的人工智能算法,解决了陆地和海洋杂波的抑制难题。 模拟的五级海况本会给目标锁定带来不小难度,但这套系统却不受影响,始终保持对目标的稳定追踪与锁定,性能表现突出。仿真测试甚至表明,连时速50公里的慢速目标都跑不掉。 LT-1的可怕之处在于,它并非孤军奋战。2022年,该体系首星成功升空。2023年8月,“陆地探测四号01星”发射,令其进一步扩容。这一系列举措,不过是这一庞大体系建设进程中的沧海一粟。这个体系形成了“光学+雷达”的黄金组合。 雷达负责在任何天气下发现目标,而像“吉林一号”这样的商业光学卫星星座则可以跟进确认,它曾在2022年穿透云层捕捉到F-22的身影。 这套系统别具匠心地运用了高低轨道混合部署之法。此部署模式将高、低轨道优势融合,为系统效能提升奠定基础,展现出独特的设计思路与创新智慧。低轨卫星进行大范围的快速扫描,而高轨卫星则能对关键区域进行24小时不间断的凝视,实现了无缝覆盖。 更关键的是,它打通了“发现即摧毁”的链路。天基系统一旦锁定目标,信息就能实时共享给地面的JY-27V米波雷达,或是海上的055型驱逐舰,引导火力进行拦截。 甚至,这张天网还在不断进化。安徽量子信息工程中心已开始量产量子雷达的核心部件,这项技术未来若与天基系统结合,探测灵敏度将迎来指数级跃升。这表明,中国追求的并非单点突破,而是一个可持续迭代的体系优势。 这一切,正从根本上动摇美军以隐身技术为核心的军事优势。过去,部分力量凭借技术壁垒构建起 “自身清晰掌握战场态势、对手却对周围环境一无所知” 的不对称格局;而今,这一失衡状态正在感知技术普惠化与反侦察能力升级的双重作用下被打破,战场信息博弈进入双向对抗新阶这种战略冲击,已经让五角大楼感到了切实的“头疼”。 有消息称,美军已将部分F-35的部署位置后撤了300公里,而关岛基地的防御预算据说也因此增加了220%。 美方发现自己陷入了一个无解的困局。想干扰?LT-1的双基分离体制让传统电子战手段很难奏效。想摧毁?面对一个数量庞大且能快速补充的卫星网络,用反卫星武器打掉几颗,不仅成本极高,还极易引发太空冲突。想升级自己的隐身战机?那等于要推倒重来,耗时可能长达8到10年,远水解不了近渴。 于是,五角大楼内部出现了分歧,究竟是该加速下一代战机(NGAD)的研发,还是大力发展反卫星武器,亦或是重拾冷战时期的突防战术,众说纷纭。这种战略迷茫,本身就是体系对抗下的被动反应。 说到底,LT-1系统的出现,标志着军事竞争的范式正在转移——从平台对平台的硬碰硬,转向体系对体系的博弈。 中国构建的这个跨越“陆、海、空、天”的立体反隐身体系,不仅是技术的胜利,更是作战思想的升维。美国主导的“隐身时代”或许没有终结,但那个由它单方说了算的时代,确确实实地一去不复返了。 信源:第一军情 2025-10-24 08:56·优质军事领域创作者