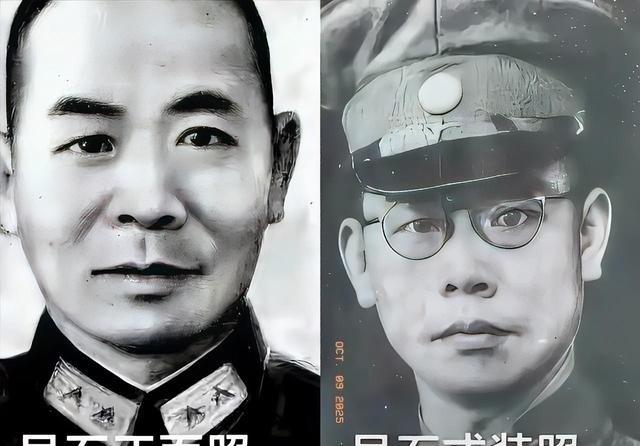

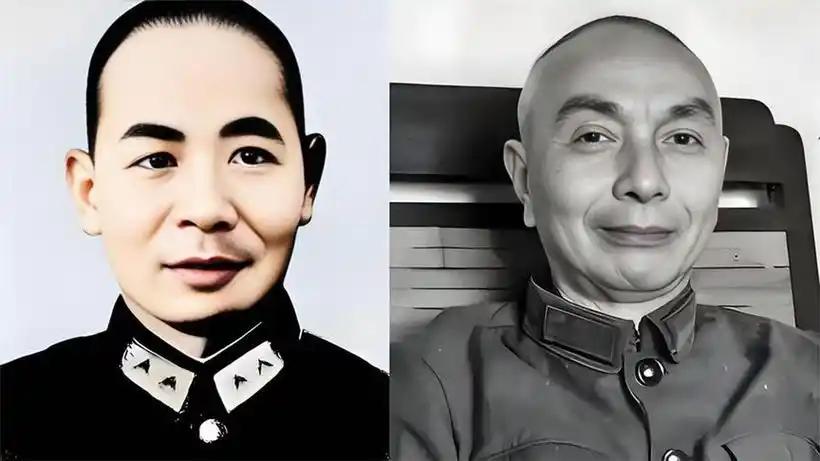

吴石的后人有点意思明明父亲是潜伏台湾的烈士,儿子吴韶成在河南却格外低调。谁能想到“密使一号”吴石的儿子吴韶成,在河南活成了最“不沾光”的烈士后代!父亲为两岸统一血洒台湾,他却从没借过这份名声谋好处,反倒在2015年临终前,把积蓄全捐给郑州大学。 吴石早年投身军旅,逐步升至国民党国防部中将参谋次长位置。那是1949年,国民党败局已定,吴石却选择另一条路。他手握台湾兵力布防图和舰艇调动计划等机密资料,冒着满门抄斩风险,成为中共地下组织“密使一号”。从1949年起,他通过隐秘渠道向大陆传递情报,长达一年多时间。这些资料包括部队部署细节和海军行动方案,直接影响了后续两岸形势。吴石的行动源于对国家统一的信念,他表面忠于国民党,实际为和平统一贡献力量。 1950年6月,情报工作败露,国民党特务逮捕他,搜查住所只找到几封表达两岸合一愿望的家信。行刑前,吴石高呼中国统一口号,就义于台北马场町,年仅46岁。他的牺牲被大陆认定为烈士,体现了个人在乱世中的抉择力量。这种隐秘贡献,直到多年后才逐步公开,彰显了地下工作的艰辛与价值。 吴石出身书香门第,早年毕业于黄埔军校,娶妻王淑仪,生有三子一女。长子吴健成、次子吴韶成和小女儿吴兰成,都在大陆接受教育。吴石赴台前,曾在南京短暂见过次子吴韶成,那时吴韶成就读于国立中央大学经济系。吴石留下的不仅是情报,还有对子女的嘱托。他强调清廉自立,避免子女卷入政治漩涡。 吴石的遗物中,有一封字条写给子女:解放后遇困难可找何康,这位何康是中共地下联络人。但吴韶成从未动用这份资源,而是选择自力更生。吴石的家风影响深远,他生前两袖清风,积蓄多用于购书或助友,从不谋私利。这种作风,成为子女一生的标杆。吴石的就义后,家人散居各地,但都保持低调,避免张扬。直到1973年,河南省民政厅才正式发放烈士证书和补助金650元,这笔钱家人用于基本生活,从未挥霍。吴石的故事,后来被纳入党史教育,提醒人们统一大业的来之不易。 吴韶成1949年进入国立中央大学经济系学习,1952年毕业后被分配到河南省冶金厅工作。从普通技术员起步,他逐步成长为总经济师,一干就是40多年。吴韶成在职场中以业务能力立足,从不提及父亲身份。同事共事数十年,只知他为人谦和、数据精准,从未听他谈及家世。一次单位评选先进,领导得知其背景后有意倾斜,他直接拒绝,强调评比应凭实绩。这种态度,让他赢得尊重,也避免了特殊待遇带来的闲言碎语。吴韶成的工作涉及钢铁产量规划和资源分配,他负责多项经济指标核算,贡献于河南工业发展。退休后,他获得正厅级待遇,但生活仍旧简朴,衣着朴素,家具陈旧。特殊时期,吴韶成因父亲国民党高官身份遭遇指点和查抄,但他始终沉默应对,从不以烈士后代身份辩解。只是埋头工作,完成任务。这种低调,不是消极避世,而是对父亲遗志的践行。他相信,荣誉应通过行动延续,而非口头宣扬。 吴韶成的家庭生活同样朴实。他与妻子育有子女,但教育他们自立,避免依赖父辈光环。吴韶成闲暇时阅读父亲留下的书籍,这些藏书多为军事和经济类,积累达一千多册。他从未将这些作为炫耀资本,而是作为个人修养。社区中,他参与志愿服务,修家电、教历史,但总避谈私事。邻居偶闻真相后询问,他只说自豪在于不丢父亲的脸面。吴韶成拒绝了多次采访机会,包括电视台纪录片拍摄。他认为,父亲事迹已有史料记载,无需个人出面。这种“不沾光”的选择,在当下社会尤为难得。许多烈士后代可能利用身份谋求便利,但吴韶成一生未借一分名声。他视父亲牺牲为统一事业的代价,自己则以平凡岗位回报社会。这种心态,源于吴石的家教:清廉节俭,自立为善。吴韶成将此内化,体现在日常点滴中,避免了浮躁,体现了底线思维。 2015年,吴韶成临终前做出重大决定:将毕生积蓄和藏书全部捐赠给郑州大学,并设立“吴石奖学金”。这笔资金专用于奖励品学兼优的学生,旨在延续父亲的教育理念。捐赠时,他已89岁高龄,积蓄虽不多,但代表一辈子节俭所得。藏书一千多册,也贴上“吴石将军家属捐赠”标签,置于图书馆供师生借阅。奖学金自设立以来,每年发放,惠及多名学子,推动教育公平。 吴韶成的这一举动,不是一时冲动,而是长期积累的结果。他早年从父亲处继承的不仅是信念,还有对知识的尊重。吴石生前爱书,吴韶成则以此回报母校和后辈。这种捐赠方式,避免了家族私有化遗产,而是转化为公共福祉。郑州大学以此为荣,将其纳入校史,激励师生。吴韶成的选择,体现了烈士后代的责任担当:在物质匮乏时代,更需精神传承。