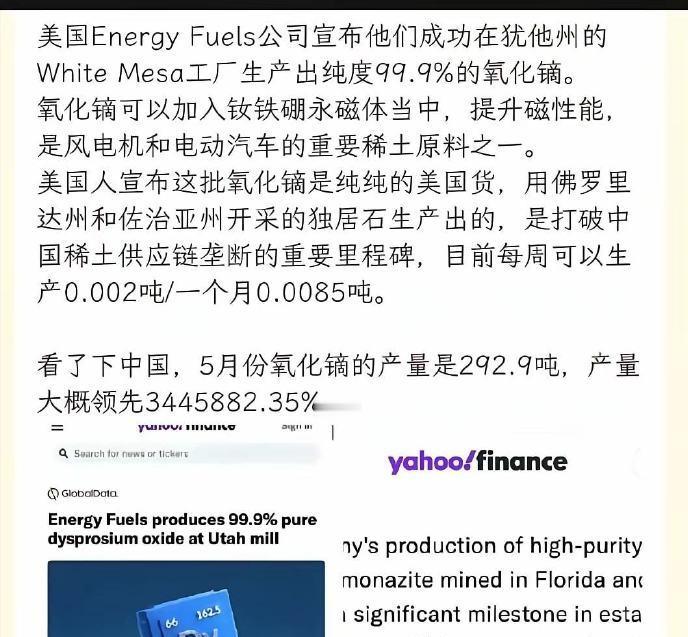

美企成功提炼高纯度稀土,在打破中国垄断上迈出了“历史性一步”?中方看完后久久无语:这思路实在太奇葩! 最近美国媒体把怀俄明州豪莱克溪项目吹上了天,说美洲稀土公司从 840 公斤矿石里炼出稀土精矿,就迈出了 “破垄断” 的关键一步,可中方看完只觉得这思路实在太奇葩。垄断的核心从来不是 “能不能炼出”,而是 “能不能炼得好、炼得起、形成产业链”。 先说说被吹成 “希望之星” 的豪莱克溪项目到底成色几何,840 公斤矿石出精矿,听起来像那么回事,但稀土产业里,精矿离高纯度商用产品还差着十万八千里。 中国能源网的数据早就说得明白,美国去年才搞出 99.1% 纯度的氧化镝样品,可这只是实验室里的稀罕物,要变成能给 F-35 战斗机、宙斯盾驱逐舰用的材料,差着商业化量产的大坎。 反观中国企业,随便拉一家出来都能稳定产出 99.99% 以上纯度的稀土产品,这可不是实验室里偶尔成功的样品能比的。 更关键的是成本这道绕不过去的坎,环球网引用国际能源署的数据算了笔账,中国企业的提炼成本还不到美国的四分之一。 美国就算真能炼出高纯度稀土,按这个成本算,生产出来的稀土价格得翻好几倍,别说民用市场没人买,就连靠稀土撑着的美国军工企业都扛不住。 要知道他们的稀土库存只剩三个月了,要是用美国自己炼的高价稀土,怕是造三艘核潜艇就得把年度预算花光。 技术上的短板更要命,稀土提炼不是砸钱就能搞定的,从矿石破碎到酸浸萃取,再到分子蒸馏,全流程藏着 2000 多项专利技术,全球近六成稀土相关专利都攥在中国手里。 美国 MP Materials 公司折腾了七年,连高纯稀土量产都没搞定,他们在非洲的精炼厂还因为技术问题一推再推投产时间。 更别说高纯度钕铁硼永磁体这种高端产品,中国企业的良品率比美国高 30%,欧盟搞的 “无稀土替代材料” 性能才到传统磁体的六成,根本满足不了高端需求。豪莱克溪项目连最基础的分离技术都没吃透,就敢喊 “破垄断”,这不是笑话吗? 最奇葩的是美国压根没搞懂稀土产业链的逻辑,中国的优势从来不是只控着某一个环节,而是能提供全部 17 种稀土金属,从开采、冶炼到下游材料加工,形成了别人十年八年建不起来的完整产业链。 德国大众之前给澳大利亚稀土公司砸了 1.2 亿美元建工厂,结果人家 2027 年才能投产,技术还不成熟。美国自己的矿山开发更慢,平均要 18 年才能运营,等豪莱克溪项目真能量产,中国说不定又在稀土回收、绿色冶炼技术上领跑了。 况且中国早有后手,8 月份刚出台的《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》明确了总量控制和产品追溯,每批稀土的流向都得录入系统,想通过第三方转卖根本行不通。 美国想拉越南、澳大利亚搞替代?越南稀土储量虽多,但工业至今没成型;澳大利亚就算建战略储备,离开中国的加工技术,挖出来的稀土就是堆废石头。 美国前脚跟乌克兰签矿产协议,后脚又盯上古陵兰岛,可这些资源要么开不了采,要么运出来也炼不了,纯属急病乱投医。 说白了,美国把 “炼出精矿” 和 “打破垄断” 画了等号,这思路才真叫奇葩。中国的稀土优势是几十年技术积累、全产业链配套和成本控制堆出来的,不是靠实验室里出几个样品就能撼动的。 美国要是真想去垄断,先搞定那 2000 多项专利、把成本降下来、建好下游加工厂再说。现在连量产都没影,就忙着喊 “历史性一步”,怕是急着给自己的稀土战略找块遮羞布吧?