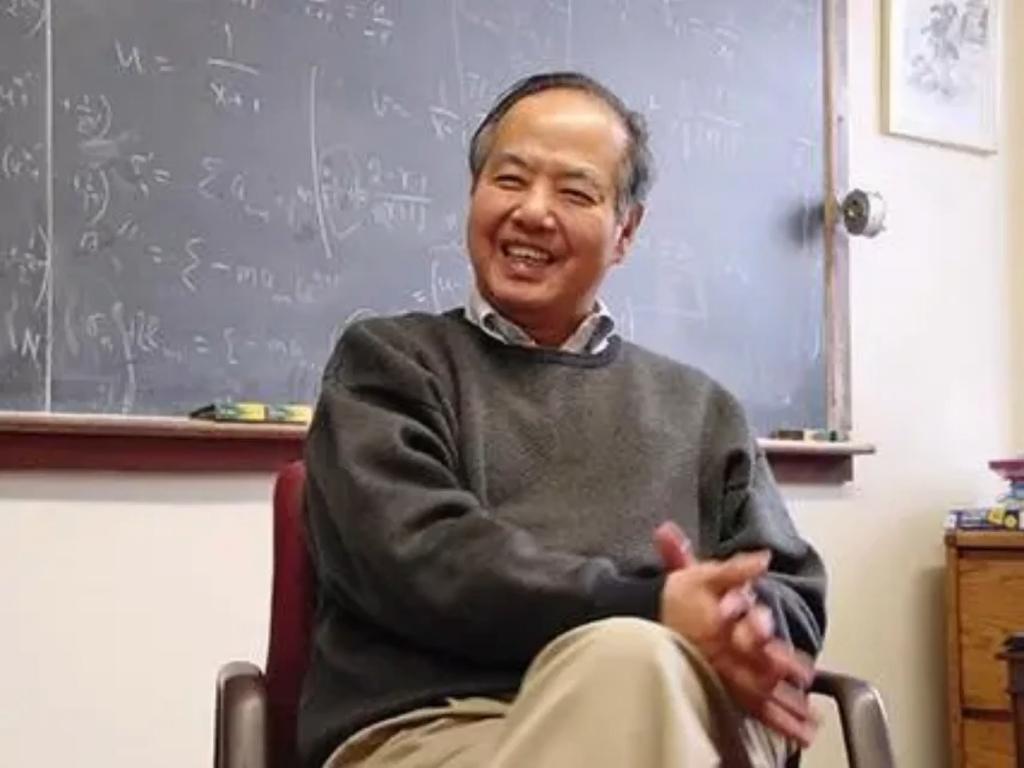

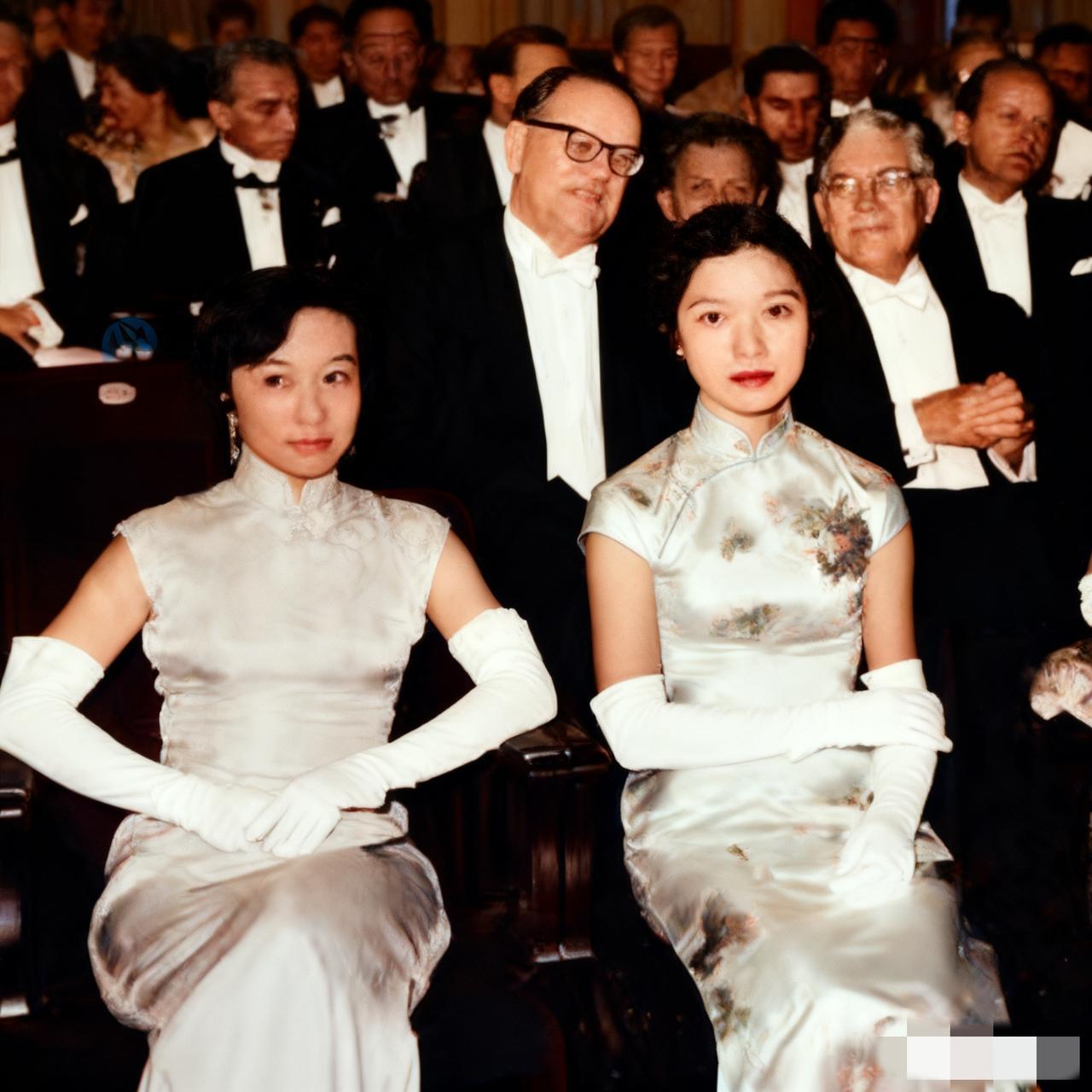

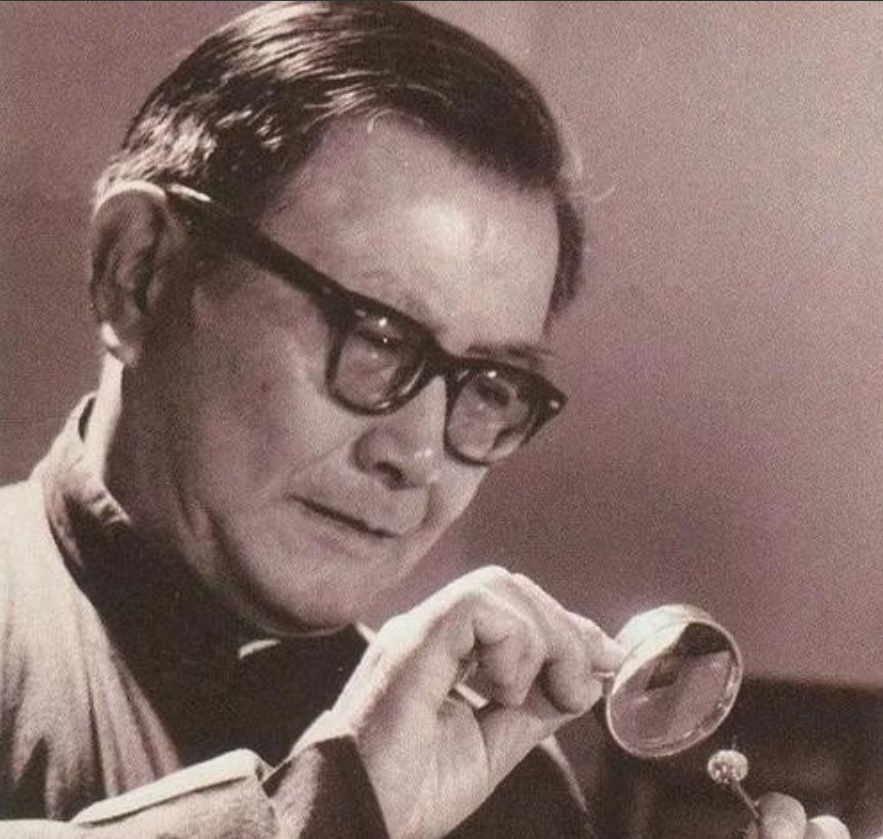

1946年,老师突然问到:“太阳中心的温度是多少?”李政道脱口而道:“我从书上看过,大概1000万度。”费米听完批评他:“你这样是不行的!” 1946年,芝加哥大学的一个下午,李政道坐在费米的办公室里,桌上堆着一叠写满公式的草稿纸。 那时的他才21岁,刚从战乱中的中国来到美国,身上带着母亲缝在衣服里的几美元。 虽然没有正式的大学文凭,但凭着在物理上的天赋,被破格收为诺贝尔奖得主恩里科·费米的研究生。 费米对学生要求极高,每周都会留出半天时间,和李政道面对面讨论问题。 那天,他们聊到天体物理,费米突然转头问:“政道,你知道太阳中心的温度大概是多少吗?” 李政道当时正拿笔记着,没多想,脱口而出:“大概一千万度吧。” 费米闻言,抬起头,目光变得认真:“那你是怎么知道的?自己算过吗?” 这个问题让李政道有点措手不及,他犹豫了一下,老实回答:“没有,是文献上写的。” 费米顿了顿,语气忽然变得严厉:“这可不行。做科学研究,不能光相信书本和别人算出来的数据。你必须自己去推一遍,哪怕结果一样,也要知道每个步骤为什么这么算。” 李政道当时还年轻,心里多少有点委屈,这问题又不是研究重点,自己不过是如实回答而已。 但费米没有再解释,反而站起来,从架子上取下一块木板,递给他:“那我们就自己算一遍,做个工具来帮忙。” 接下来一周,师徒俩真的动手干了起来。 费米是动手高手,他在实验室找来木板和金属片,亲手打磨,制作尺身。 李政道则查资料、算公式、标刻度。两人一边干,一边讨论物理原理,手上沾满木屑,笔记上密密麻麻写满推导过程。 几天后,一把足有两米多长、专门用于计算太阳温度的“巨型计算尺”诞生了。 李政道拿着这把特制的尺子,把所有公式按比例转化成刻度,开始一点点推算太阳内部温度。 结果出来了,差不多是一千万度,和书上写的一样。 可这次他心里是踏实的,因为每一步都是自己算出来的。 后来他又用这把尺子算了太阳不同深度上百个位置的数据,真正弄明白了温度分布是怎么来的。 多年后,他回忆起这段经历,才明白费米当初的良苦用心。 那堂“太阳温度课”并不是要他掌握一个知识点,而是让他懂得,真正的科学精神不是“知道答案”,而是“能自己算出答案”。 费米没有讲大道理,只是通过“做一把尺子”告诉他:做学问不能照搬,不能偷懒,别人算的东西不等于你会。科学要靠独立思考和亲手验证,这才是真功夫。 这件事给李政道留下了深刻的印象,成了他一生的信条。 后来李政道在粒子物理领域做出重大突破,31岁就获得了诺贝尔奖。 每当研究遇到困难,李政道都会想起费米当年在实验室里专注打磨那把尺子的样子,稳、细、认真,不急于结论,只求弄懂过程。 真正的学问,是靠自己算出来、理解出来的。 费米当年的那句“这不行”,比任何称赞都重要,它让一个年轻人学会了怎样去做一个真正的科学家。 对此你怎么看? 信源:人民政协网