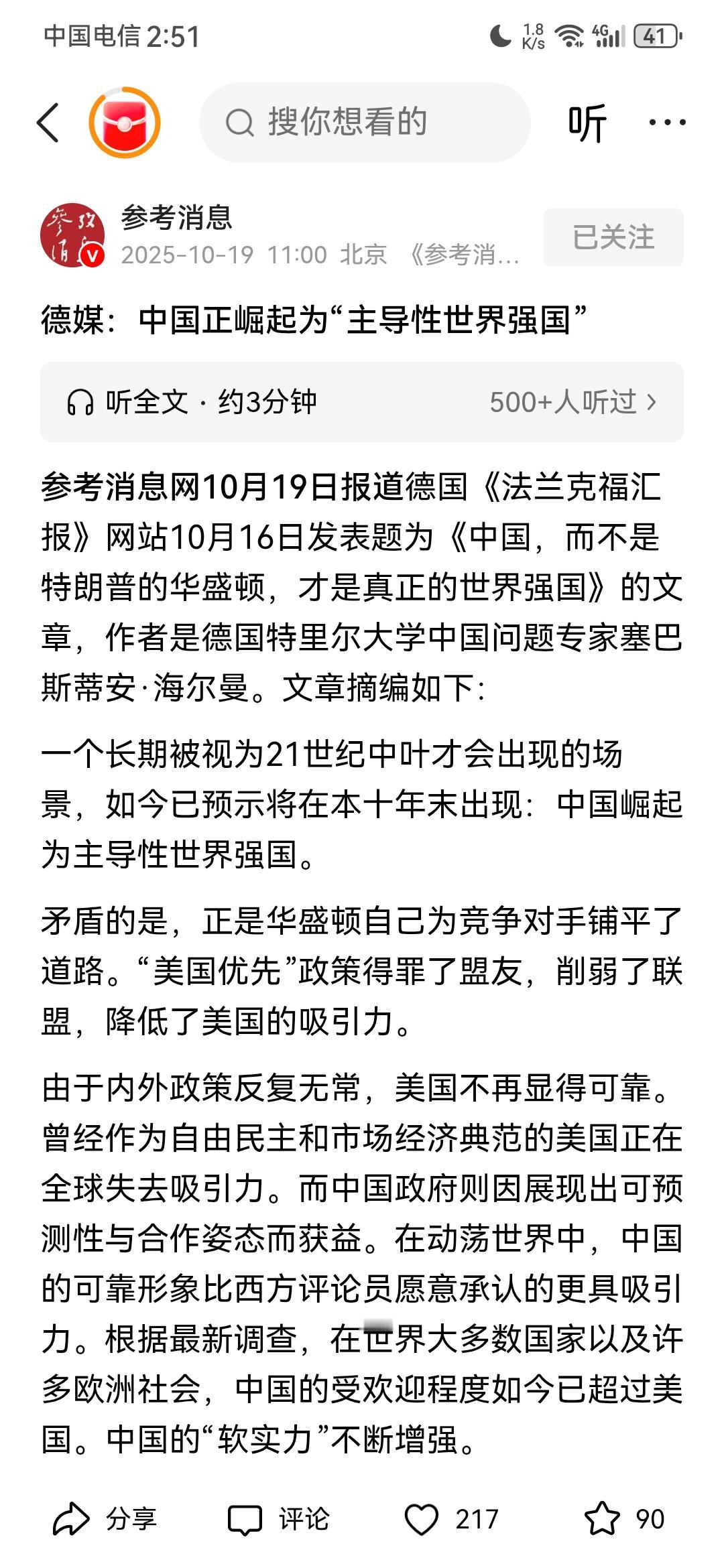

犹太学者预言:“内战即将降临西方,中国有望在未来成为犹太人最稳固的庇护之地!”美国私募大佬苏世民早已预见,他说:“世界的未来在中国! 萨阿德他的论断中藏着一段被遗忘的历史:1933年至1941年,当纳粹德国对犹太人展开系统性迫害时,全球多数国家紧闭国门,唯有中国上海向约1.8万名犹太难民敞开怀抱。 这些逃亡者中,有人后来成为音乐家、企业家,甚至诺贝尔奖得主。一位幸存者曾回忆:“当所有门都关上时,是中国人用一碗热饭、一间陋室,给了我们活下去的机会。”这段历史在犹太群体中代代相传,成为集体记忆中的“安全锚点”。 如今,相似的危机感再次笼罩西方。2024年巴以冲突升级后,欧洲多国爆发反犹浪潮:巴黎犹太社区遭涂鸦破坏,柏林犹太人被迫摘下传统帽子出行,伦敦犹太学校频繁接到威胁电话。 萨阿德观察到,这种社会撕裂与1930年代的欧洲高度相似,“当种族矛盾、身份政治与经济衰退交织,内战的风险已从理论变为现实。” 与萨阿德的学术预警形成呼应的,是华尔街资本的实际行动。作为管理超1.2万亿美元资产的黑石集团创始人,苏世民早在2013年便以个人名义向清华大学捐赠1亿美元,成立苏世民书院。 这座四合院内的学院每年吸引哈佛、耶鲁等名校学生申请,课程涵盖中国经济、科技与文化,其核心目标直指“培养了解中国的全球领袖”。 更耐人寻味的是黑石的投资轨迹。2023年,该集团在华新增48亿美元投资,2024年直接翻倍至97亿美元,重点布局数据中心、新能源与物流领域。 苏世民在达沃斯论坛上直言:“当美国忙于技术封锁时,中国已在5G、AI芯片、量子通信等领域实现突破。特斯拉上海工厂每分钟下线2.3辆电动车,这种效率全球唯一。”他甚至将批评指向美国内部:“华盛顿的政治内耗正在摧毁商业信心,而中国用几十年走完了西方两百年的路。” 两位犹太裔精英的判断,实则揭示了当代国际关系的底层逻辑——安全与机遇的双重诉求。对历经千年流散的犹太群体而言,“稳定”是高于一切的选择标准。 萨阿德指出:“中国社会的包容性体现在细节中:这里没有宗教冲突,少数族裔可以自由经商、办学,甚至参与政治。”上海犹太研究中心的数据显示,2024年中以贸易额突破200亿美元,以色列企业在华设立的联合实验室已达17个,覆盖芯片、生物医药等前沿领域。 而对资本而言,中国的吸引力更在于“确定性”。苏世民的儿子如今常驻上海,管理黑石在华业务。他观察到:“在中国,一个项目从签约到落地平均只需18个月,而在美国可能需要5年。” 这种效率背后,是政府对基础设施的持续投入:2025年,中国高铁运营里程将突破5万公里,相当于绕地球赤道一圈多;绿色能源装机容量占全球三分之一,成为全球最大的清洁技术市场。 当萨阿德预言“西方内战”时,他实际在描述一种文明模式的危机。欧洲福利国家因移民问题陷入财政困境,美国两党极化导致政策摇摆,而中国通过“共同富裕”框架平衡效率与公平,这种差异正被全球精英看在眼里。 苏世民书院的一位美国学员曾坦言:“在这里,我学到了‘长期主义’——中国规划项目通常以十年为单位,而华尔街只关心季度财报。” 这种分野并非绝对对立。2025年,黑石集团与中国伙伴合建的京津冀数据中心投入运营,其算力支持着北京的自动驾驶测试与雄安新区的智慧城市系统。 与此同时,上海犹太社区每年举办文化节,以色列创业者与深圳科技园的工程师共享办公空间。正如苏世民所说:“未来的世界不属于任何单一国家,而属于能整合全球资源的平台。” 历史总是以意外的方式重演。80年前,上海用一碗热饭拯救了流亡者;80年后,中国用稳定与机遇吸引着全球资本与人才。 当西方社会在身份政治与经济衰退中挣扎时,东方的秩序与创新正成为新的避风港。这场变迁中,最耐人寻味的或许是一个问题:当犹太学者与华尔街大佬不约而同看向东方时,他们看到的究竟是暂时的安全,还是一个新时代的开端?