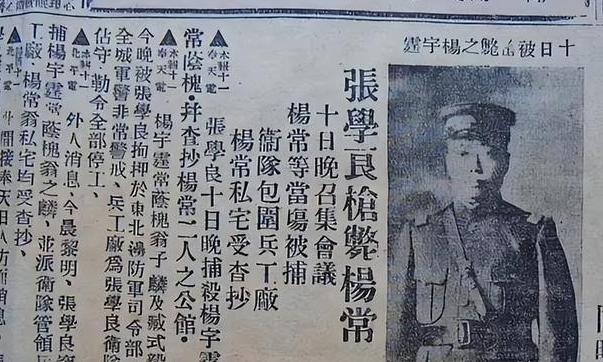

1962年看守张学良25年的特务队长刘乙光要被调走了,得知这个消息,50岁的赵一荻说了3个字:我恨他。刘乙光比张学良大几岁,毕业于黄埔四期,与戴笠、张灵甫是同学,按这个资历,不会籍籍无名,但刘乙光一辈子只做了一件事,负责看守张学良。 说起来,刘乙光这人,命运跟他开的玩笑可真不小。他可是黄埔四期毕业的,跟后来大名鼎鼎的张灵甫是同学。在那个年代,这块金字招牌足够让一个年轻人平步青云。他后来进了军统,成了戴笠手下的人。戴笠评价他,话不多,但办事稳,是块能抗事的料。按这条路走下去,他就算成不了呼风唤雨的大人物,至少也是个有头有脸的角色。 可一纸调令,把他的人生彻底拐进了另一条窄巷。他的任务只有一个:看守张学良。 这活儿,从1937年开始,一干,就是25年。 西安事变之后,张学良的人生从云端跌落。蒋介石对他的感情很复杂,又恼又惜,杀不能杀,放不愿放,最后只能“管束”起来。这个“管束”的任务,就落到了刘乙光头上。 最初的日子,是在大陆的山水间度过的。从南京、到重庆、再到贵州的深山,环境一直在变,不变的是刘乙光那张没什么表情的脸。他就像一口精准的钟,不多走一秒,也不少走一秒,把张学良的生活卡得死死的。 张学良想给远在美国的妻子于凤至写封信,信写好了,刘乙光会先拿去看。里面但凡有一点“不合时宜”的内容,这封信就寄不出去。张学良想出门散散心,走到院门口,刘乙光就会不远不近地站在那儿,不说可以,也不说不可以,但那眼神就是一道无形的墙。 这种监控,最磨人心的不是锁链,而是这种无处不在的“在场”。 你吃饭,他在;你看书,他在;你跟赵一荻低声说几句体己话,一抬头,还能看见他的影子在窗外晃动。他不是一个凶神恶煞的看守,他更像空气里的一粒灰尘,你感觉不到它的重量,却永远无法将它彻底清除。 对张学良来说,刘乙光是他失去自由的具象化符号。但对赵一荻来说,这个男人夺走的,是她作为一个女人、一个妻子所渴望的全部正常生活。 赵一荻是什么人?她是含着金汤匙出生的名门闺秀,为了爱情,甘愿舍弃一切,陪着张学良走进了这座无形的牢笼。她想要的,不过是一点夫妻间的私密和安宁。可刘乙光的存在,让这一切都成了奢望。 有一次,赵一荻养的鸡下了蛋,她高兴地拿给张学良看,两人正说着晚上要怎么吃,刘乙光就在旁边冷不丁地记上一笔。赵一荻后来说,那一刻,她觉得手里的鸡蛋都凉了。生活里所有的温情和乐趣,一旦被置于他人的审视之下,都会变味。 张学良毕竟是军人,性子烈,偶尔会跟刘乙光起冲突,摔个杯子,骂两句娘。刘乙光从来不还口,只是默默地把这一切都记进他的工作日记里,然后上报。他的逻辑很简单:“这是我的职责。” 是的,职责。为了这句“职责”,他把自己也活成了一座孤岛。25年里,他没有自己的生活,没有家庭,几乎没有朋友。他的世界里只有张学良,他熟悉张学良的一切,甚至比张学良自己还清楚他的作息和习惯。从某种意义上说,他也是个囚徒,被这个任务囚禁了半生。 张学良晚年也曾感慨:“他也是个可怜人,其实他比我还不自由。” 可赵一荻不懂,或者说,她不愿意去懂这份“职责”背后的逻辑。她只知道,这个男人,让她和丈夫的日子过得像在玻璃柜里,透明,且压抑。她所有的委屈、不甘和愤怒,都聚焦在了刘乙光这个具体的人身上。 所以,当1962年,刘乙光终于要被调走时,张学良选择了沉默,而赵一荻说出了那句“我恨他”。这恨意里,包含了一个女人25年被压抑的青春,和无数个日夜里无法言说的窒息感。 刘乙光走了之后,被安排了一个闲职,彻底淡出了权力中心。他后来的人生,过得异常平静,甚至有些落寞。没人再提起他看守张学良的往事,他自己也从不跟人说。有人劝他写回忆录,他摆摆手拒绝了,说:“没什么好写的,都过去了。” 他这一生,究竟是忠于职守的典范,还是一个被时代洪流裹挟的可怜人?没人能给出标准答案。