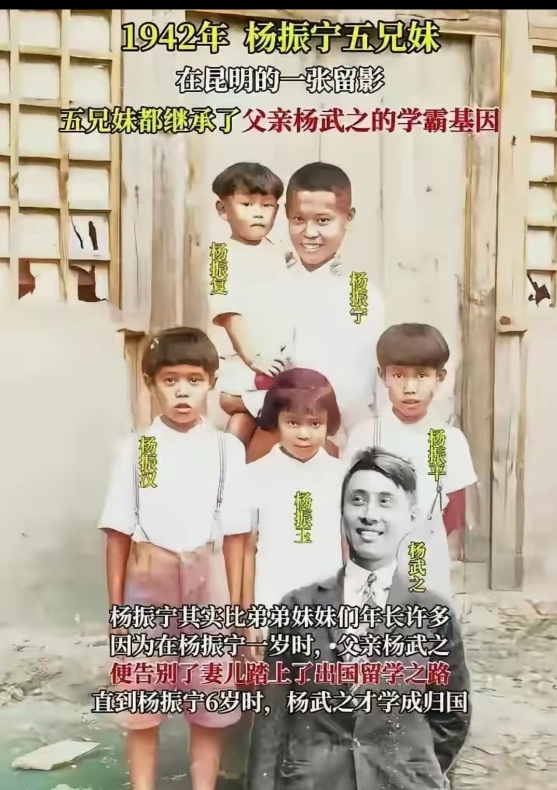

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 说起钱学森和杨振宁这两位科学大家,总有人拿他们比来比去,尤其是回国那事儿,不少人想不通美国为啥死卡钱学森五年不放,却对杨振宁放行,甚至觉得是杨振宁不够重要,这实在是没看懂其中的门道,钱学森早就点透了关键 —— 国家需要杨振宁留在国外,他在海外的价值远比回国更大。 先看钱学森的情况,这人简直是美国眼里的 “战略级宝贝”。1950 年他拿着船票准备回国时,美国联邦调查局二话不说就把人扣了,理由是他托运的行李里有近八百公斤涉机密的草图、笔记,说白了就是怕他把本事带回中国。 美国海军部次长金贝尔更是急得跳脚,直言 “无论在什么地方,他一个人都值三到五个师”,这话可不是吹牛,当时钱学森已经是加州理工学院喷气推进中心主任,一手参与了美国火箭、导弹的核心研究,手里攥的全是能直接转化成国防实力的硬技术。 新中国成立初期正是百废待兴,要打破西方的技术封锁,搞出自己的 “两弹一星”,缺的就是钱学森这样能把图纸变成武器的顶尖技术人才,他回国就是给国家装上 “发动机”,美国自然拼了命也要拦着。 后来还是周恩来总理亲自部署,用 11 名美国飞行员才换回他,1955 年登船时他说 “我的前途是在中国”,果然回国后牵头搞出原子弹、氢弹和人造卫星,直接撑起了新中国的科技腰杆。 再看杨振宁,情况就完全不一样了。他主攻的是理论物理,像 “宇称不守恒”“规范场” 这些成果,都属于基础科学的范畴,跟钱学森搞的应用技术是两码事。 基础科学就像建房子的地基,看着不能直接当遮雨的屋顶,却是所有技术创新的根,但搞这个得有顶级的科研条件。上世纪 50 年代的中国一穷二白,连像样的实验室都没有,要是杨振宁回来,别说继续突破学术高峰,能不能保住现有研究成果都难说。 更关键的是,基础科学从来没有国界,它的价值在于为全人类提供认知世界的工具,杨振宁留在科研条件最好的美国,才能把理论研究做到极致,1957 年他和李政道拿诺贝尔奖,成为首位获此殊荣的华人学者,这本身就是对华人科学界地位的极大提升,这种影响力在当时的中国是很难实现的。 而且杨振宁留在美国,可不是只顾着自己做研究。1971 年他成为中美关系缓和后第一个回国的华人科学家,跟周恩来总理长谈时,不仅详细介绍美国的政情舆情,还特意建议中国加强基础科学研究、培养理论人才,这话在当时简直是 “空谷足音”。 要知道那会儿国内对基础科学的重视程度远不够,他这一提点相当于给国家科技发展指了条长远的路。之后他更是频繁往返中美之间,当起了科技交流的 “桥梁”,1979 年中美建交时,全美华人协会接待邓小平的宴会上,就是他致的欢迎词。 后来清华大学想建高等研究中心,他从 1997 年就开始在美国和香港筹措资金,帮着拉资源、引人才,比自己搞研究还上心,这些贡献要是他当初回国了,根本没法实现 —— 总不能让他隔着太平洋去促成中美学术合作吧? 还有些客观因素也得算进去。杨振宁 1950 年本想回国,可朝鲜战争爆发后美国出台政策,禁止有博士后学历的中国留学生归国,加上他妻子杜致礼的父亲是国民党高级将领,当时回国确实不现实。 他父亲杨武之先生虽然教他 “血汗应洒在国土上”,却从不强求他回来,因为老先生也明白,美国的科研环境对搞理论物理的儿子有多重要。 反观钱学森,他的技术是 “时效性极强的硬通货”,晚回国一天,中国的国防建设就可能多受一天制约,这种迫切性决定了他必须立刻回来,而杨振宁的价值则需要在更广阔的国际舞台上慢慢释放。 有些人总觉得 “回国才是爱国”,这实在太狭隘了。钱学森回国是带着技术给国家 “筑盾”,杨振宁留美是站在国际前沿为国家 “探路”,路子不同,目标却是一致的。 后来 94 岁的杨振宁放弃美国国籍定居清华,有人说他是回来养老,可没人想想,要是没有他早年在海外打下的学术基础、积累的人脉资源,哪能帮清华快速建起高等研究中心? 钱学森要是地下有知,肯定也会认可这种选择 —— 国家需要有人冲在前面搞应用,也需要有人留在后面夯基础,没有谁比谁更重要,只有谁在哪个位置更合适。