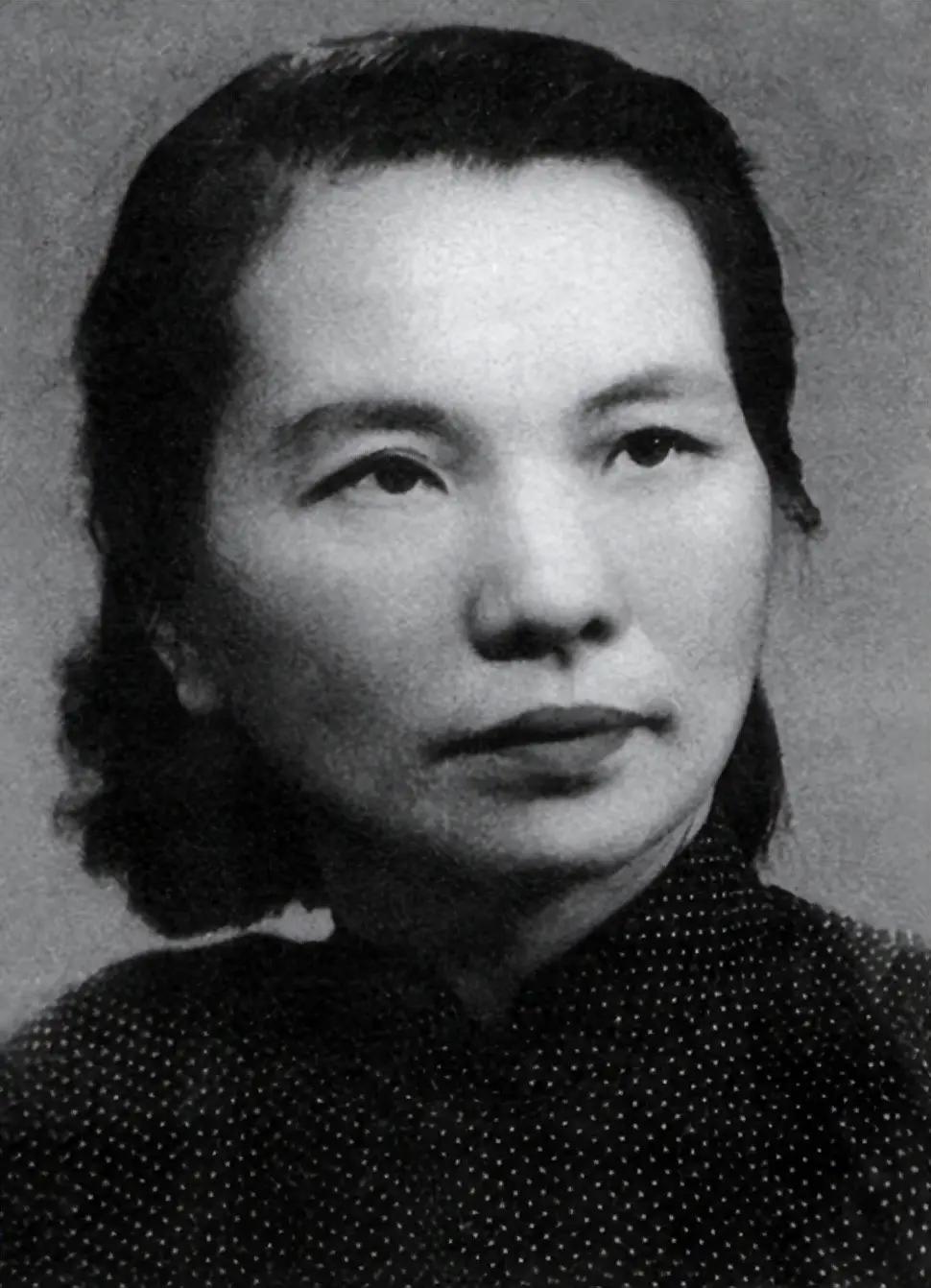

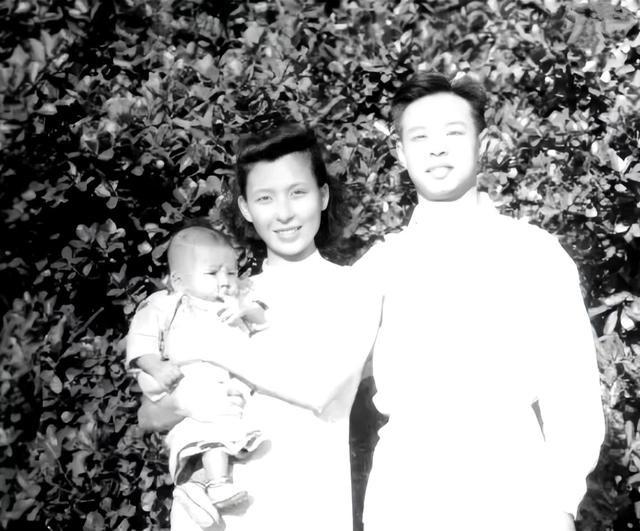

朱枫烈士的后人如今大多生活在大陆。她的亲生女儿朱晓枫,1946年被送往解放区,1950年得知母亲牺牲后改名“晓枫”以作纪念,2003年起多方寻找母亲遗骸,2011年终于迎回骨灰,将母亲安葬于宁波镇海革命烈士陵园。 对于朱枫烈士的故事,真正的核心并不在于牺牲那一刻的终结,而是她身后一场长达半个多世纪的“精神重逢”。 这场重逢,早已超越了寻根,它是一场后人主动的、层次分明的记忆塑造,最终将一场惨烈的生离死别,转化为一个家族生生不息的精神内核。 在那些无法见面的漫长岁月里,无处安放的思念只能紧紧附着在有形的物件上。这些东西不再是普通物品,它们成了神圣的媒介,维系着跨越海峡的情感。 1946年,于上海吴淞口的码头之上,时光定格下一张合影。这看似平常的画面,却成了母女间最后的影像留存,于岁月中诉说着无尽的遗憾。 这张照片远不止是静态的纸张,它成了女儿朱晓枫一生情感的动态载体,那被摩挲到发白的边缘,就是六十多年思念留下的物理痕迹。 思念不只在照片里。据邻居回忆,朱晓枫晚年有个雷打不动的习惯,每天给母亲摆上一杯热茶,她还写过无数封无法寄出的信。茶杯与信纸,就这样成了一个女儿与母亲秘密对话的端口,温暖而私密。 记忆的另一头,是一根发簪。那是朱枫在台北马场町,用以在墙上刻下“生为民死为民,甘将热血沃中华”这最后信念的工具。它成了后人想象母亲最后时刻坚贞的触媒,是连接生死的精神遗物。 而这种“物化”的记忆有多重要?看看养女阿菊的遭遇就知道了。她跟随丈夫远渡赴台,自此仿若断线纸鸢,音讯杳然。 时光匆匆流转,她隐姓埋名,于养老院中形单影只,在孤寂里走完了人生最后的旅程。没有信物,记忆就可能像风中尘埃,飘散无踪。 对母亲的纪念,很快就从物品上升到了更深的层次。后人们选择将这份记忆“穿”在自己身上,刻进血脉里,让自己成为母亲精神的“活载体”。 1950年,噩耗传来,女儿做了一个决定,把名字从“陈明珍”改为“朱晓枫”。这不仅是纪念,更是一份公开的身份宣告与精神契约。 “晓”寓意新中国的破晓,“枫”是母亲的血脉。这个新名字,就是她一生的使命宣言。 她对职业的抉择,宛如一首无声的乐章,于静谧中奏响践行的旋律。这并非喧嚣的宣告,而是以默默行动,诠释着内心坚守与追求。 朱晓枫成了一名军区总医院的主任医师,救死扶伤。这与她10岁就被母亲托付给李友邦将军,在台湾义勇队少年团接受进步思想,以及1945年就入党的经历一脉相承,是对母亲“为民”信念最朴素的延续。 这种“精神遗传”甚至延续到了下一代,孙辈中有人成了边防军人。他们用实际行动,将“守护”这个词,与祖母当年用生命守护信仰的行为直接连接起来。 当私人的情感积蓄到足够强大时,朱枫的后人们开始有意识地推动记忆走向公共空间,把家族的史诗,变成整个社会的精神财富。 从2003年起,朱晓枫开始了长达8年的寻找母亲遗骸之路,这场奔走本身就是一场公开的宣示。 2011年,81岁的她终于将母亲的骨灰迎回大陆,却没有安葬于自家墓地,而是宁波镇海的革命烈士陵园。这个举动意味深长:母亲,从“家族的”,正式归还给了“国家的”。 物件的流向也发生了变化。孙女朱容瑢怀着赤诚之心,将祖母曾用过的一张名片慷慨捐予江苏国家安全教育馆。 她还提出“舍私藏、得传承”之妙言,彰显传承精神,令人动容。这张小小的名片,从家人间对话的媒介,变成了一本公共教育的“活教材”。 同时,儿子朱明投身整理母亲的生平资料,整个家族共同提炼出“山河无恙、信仰不灭”这八个字。 他们将零散破碎的情感与记忆悉心整合,以系统之法凝练成掷地有声、铿锵有力的家风,让那些细微片段汇聚成家族传承的精神力量。 如今,全家人共同出席纪念活动,已经成了一种常态化的家族仪式。 信息来源:《沉默的荣耀》朱枫烈士女儿专访:受母亲影响改名朱晓枫——2025-10-14 15:05·现代快报