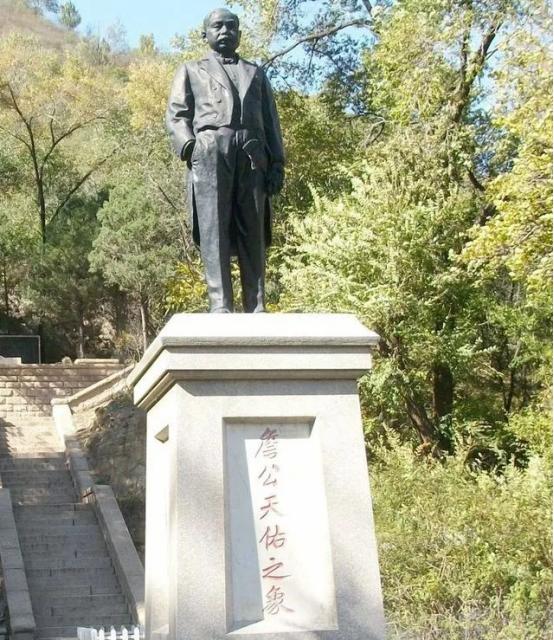

1982年,铁道部决定为詹天佑迁坟,未曾想,在挖开詹天佑墓的瞬间,竟看到棺木里流出黑水,在场人员顿时愣在原地。 1982年4月,北京青龙桥附近的荒地上,铁道部迁墓队正挖着詹天佑的墓。突然,负责人老王大喊:“快停手!那水不对!”大家一看,墓坑深处的楠木棺椁缝里,正往外渗黑褐色的水,滴在泥土上留下深色印子。 文物专家李教授凑过去,沾了点水闻了闻:“这不是腐水的臭味,还有点木头香,可再好的楠木,埋六十年也不该这样啊!” 这次迁墓筹划了大半年。 詹天佑1922年去世后,原本葬在海淀区万泉庄,因为能看见京张铁路。到了1980年代,原墓地要修铁路支线,铁道部才决定把墓迁到青龙桥车站旁,这里是京张铁路“人”字形轨道的关键处,也是詹天佑生前最看重的一段路。 迁墓队伍里,还有詹天佑的孙子詹同济,他手里攥着爷爷用过的铜量尺,是奶奶谭菊珍临终前给的,说“让爷爷迁坟时认认路”。 挖掘从清晨开始,四月天还冷,挖到两米深时,楠木棺的纹路露了出来,埋了六十年还能看出打磨的光泽。 李教授摸着棺木说:“这是金丝楠木,纹路像水波纹,詹先生没做复杂雕刻,就刻了圈简单花纹,跟他一样务实。”可刚说完,就有人发现棺缝渗黑水,一开始只是细流,后来越渗越多,在墓底积了一小滩。 “难道遗体烂了?”一个年轻队员往后退了退。老王赶紧说:“别瞎猜!詹先生是名人,下葬肯定做了防腐,楠木也防潮。” 李教授没急着下结论,让人找块白布接水,又去村里借了小凿子:“凿个小口让水慢慢流,别弄坏棺木。”凿口时,能闻到楠木的清香,黑水淌到白布上,颜色深却没臭味,反而有股草木香。 等黑水差不多流完,太阳都偏西了。大家合力把棺木抬出来,小心打开棺盖,所有人都屏住了呼吸:詹天佑的遗体躺在黄绸布上,皮肤虽干,五官却清楚,头发还整齐贴在额前,深蓝色长衫虽然褪色了却没破。 他头上的翡翠帽花还亮着,帽花下面,放着一张叠得整齐的纸,展开一看,竟是京张铁路“人”字形轨道的草图! 纸边泛黄,铅笔线还清晰,能看出当年反复修改的痕迹。詹同济蹲在棺边,摸了摸爷爷的衣袖,红了眼:“奶奶说,当年外国专家嘲笑中国人修不好这条铁路,爷爷就靠这‘人’字形设计,把火车送上了八达岭。” 更让人意外的是,詹天佑的棺旁还有一具小楠木棺,里面是谭菊珍的遗体。她手上戴着对银镯子,内侧刻着“1901.10.15”,那是他们的结婚日子,棺里就这对镯子和一枚铜发簪,是詹天佑当年在广州出差买的,谭菊珍戴了一辈子。 后来李教授解开了黑水的谜:“这不是腐水,是金丝楠木渗的天然树脂,混着当年棺缝涂的蜂蜡,才变成黑褐色。”他指着棺内壁:“你们看,里面还贴了层宣纸吸潮,詹先生连下葬都这么务实,不搞虚的。” 迁墓后,詹天佑的新墓在青龙桥车站旁,墓前的雕像手里拿着“人”字形轨道图纸。如今去青龙桥,还能看到老站房里詹天佑的照片;当年的草图和铜量尺,现在放在中国铁道博物馆里。 这场迁墓原本是常规保护,却让大家重新认识了詹天佑:修铁路时敢跟外国专家叫板,生活里又朴实节俭。 现在中国高铁是全球第一,可我们的铁路梦,就是从詹天佑修的京张铁路、那“人”字形轨道上,一步步走出来的。 信息来源: 百度百科|詹天佑 文|黑子 编辑|南风意史