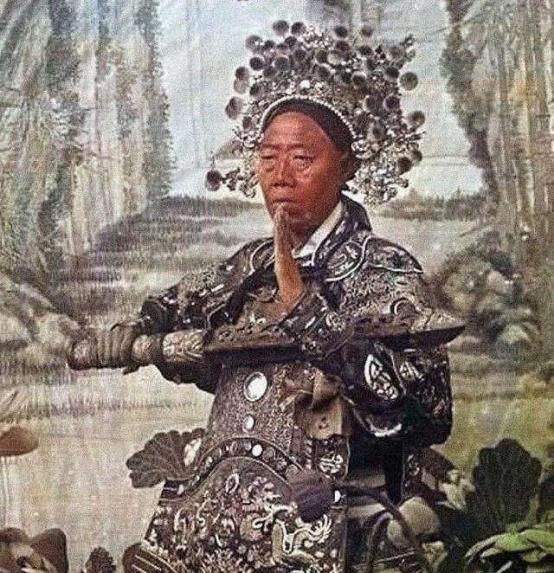

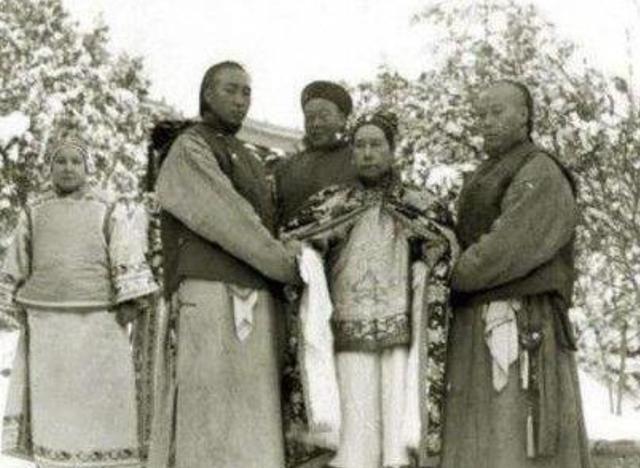

1908年11月15日,慈禧太后死后,李莲英便失去了最大的靠山。为慈禧守孝100天后,李莲英向垂帘听政的隆裕太后请辞,去南花园养老,后来又搬到棉花胡同的家中,与四个嗣子和自己的兄弟生活在了一起。 1857年,9岁的李莲英被净身入宫,最初被称作"小李子",在御花园干些杂活。他的第一个转折点出现在1864年,当时慈禧发现这个年轻太监有项特殊才能——梳头。 与一般太监粗暴的手法不同,李莲英能边梳头边讲述民间趣闻,且从不扯断太后一根头发。这种细腻让慈禧对他另眼相看。 真正让李莲英跻身权力核心的,是1869年"安德海事件"。时任总管太监安德海因恃宠而骄被处死,李莲英从中悟出"奴才不可无才,但切忌张扬"的道理。 他接任总管后,始终保持"侍上以敬,接下以宽"的作风,与其他太监最大的不同是,他从不借慈禧之名干预朝政。这种谨慎使他在波诡云谲的宫廷斗争中屹立不倒。 据清宫档案记载,李莲英的晋升轨迹颇有章法:1874年升为首领太监,1887年赏戴二品顶戴花翎,这个品级远超祖制规定的太监不得超过四品的规定。 值得玩味的是,每次升迁后他反而更加低调。戊戌变法期间,他周旋于帝后两党之间,却未留下任何明确站队的记录,这种模糊立场恰是他的保身之道。 李莲英的权势建立在三个支点上:一是对慈禧生活习惯的全面掌握,连太后何时需要手炉都精准预判;二是建立了一套情报网络,能及时获知朝堂动态;三是懂得利益共享,将各地进贡的珍宝分送各宫后妃,织就了广泛的人情网。 但与其他弄权太监不同,他始终恪守"主仆之分",这从他在光绪帝遭软禁后仍暗中关照的细节可见一斑。 这种长期的宫廷生存经验,最终塑造了李莲英急流勇退的智慧。1908年慈禧驾崩时,他已侍奉这位统治者五十二年,深知新主隆裕太后绝不会容他。 据清宫档案记载,他在守孝期满后立即上交了所有象征权力的服饰,这一举动被后世研究者视为"主动自贬"的政治智慧。 李莲英的退休生活并非真正意义上的"养老",据其侄孙李瑞东回忆,他在棉花胡同的宅邸终日门庭若市,前来拜访的既有旧日宫僚,也有袁世凯的心腹。 这种特殊的人际往来,折射出李莲英即便去职仍保持着独特的影响力。值得注意的是,他始终拒绝参与任何政治密谋,这与某些野史描述的"干政太监"形象大相径庭。 这种谨慎源于他对险恶政治环境的清醒认知,1909年摄政王载沣执政后,开始清算慈禧旧臣。曾与李莲英齐名的太监崔玉贵遭贬斥,而李莲英因早已急流勇退得以保全。 他在家中悬挂"知足常乐"匾额,日常仅以养花、听戏度日,这种低调作风实为一种自我保护策略。 从更宏观视角看,李莲英的结局代表着清代宦官制度的终结。他退休后三年清王朝即告灭亡,而棉花胡同那座宅院成了千年宦官制度的最后缩影。 与明代宦官干政导致王朝倾覆不同,李莲英的谨慎退场,某种程度上避免了清代重蹈覆辙。 李莲英从梳头小太监到内廷大总管,再到明智隐退,他深谙"月盈则亏"的道理,在权力巅峰期主动隐退,这种政治智慧远超同期许多权贵。 1911年3月他病逝时,清廷仍以二品官员礼制安排葬礼,这在一定程度表明其策略的成功。 信息来源: 百度百科|《李莲英故居》 文|百分百真茶萃取 编辑|南风意史