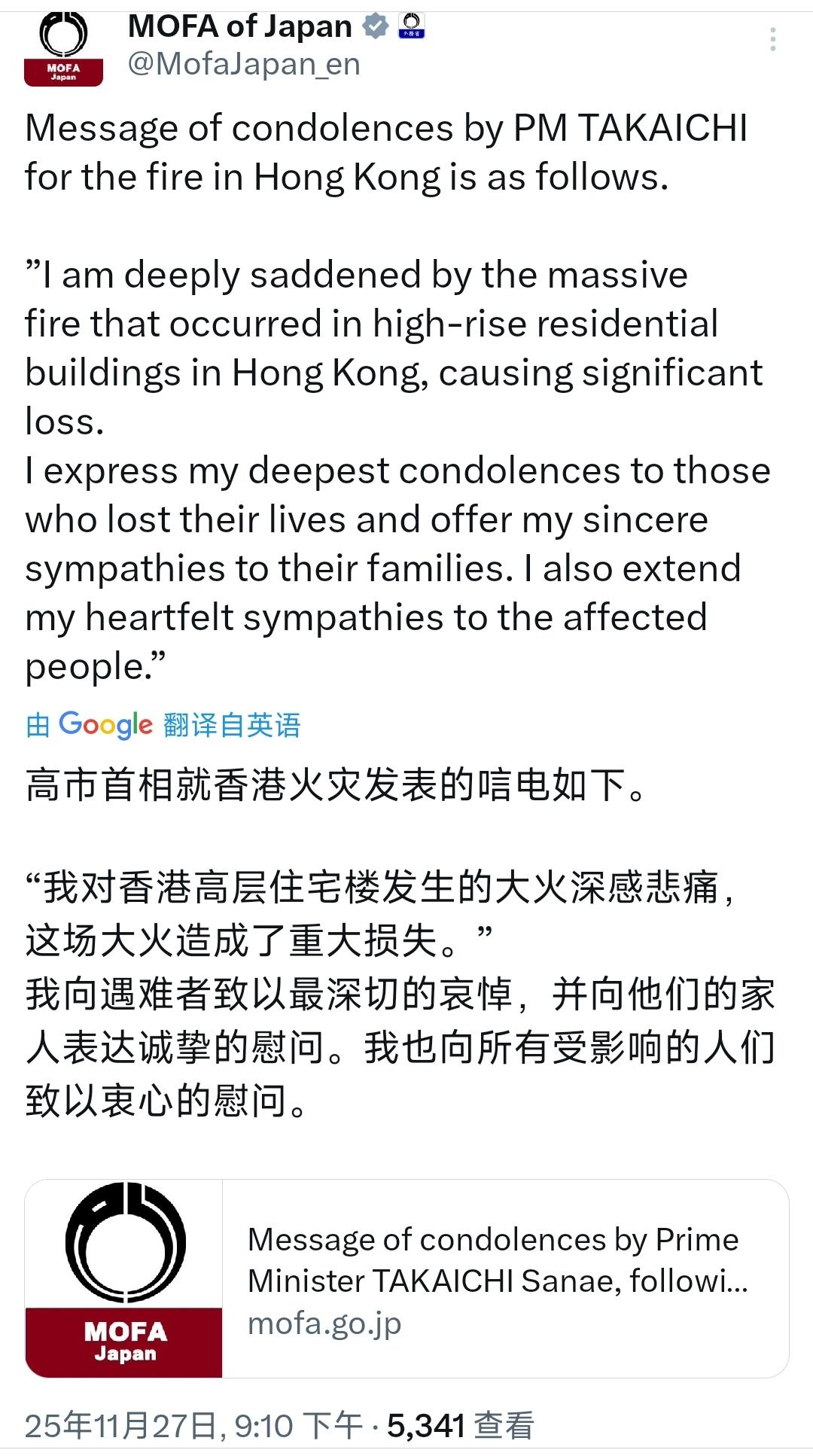

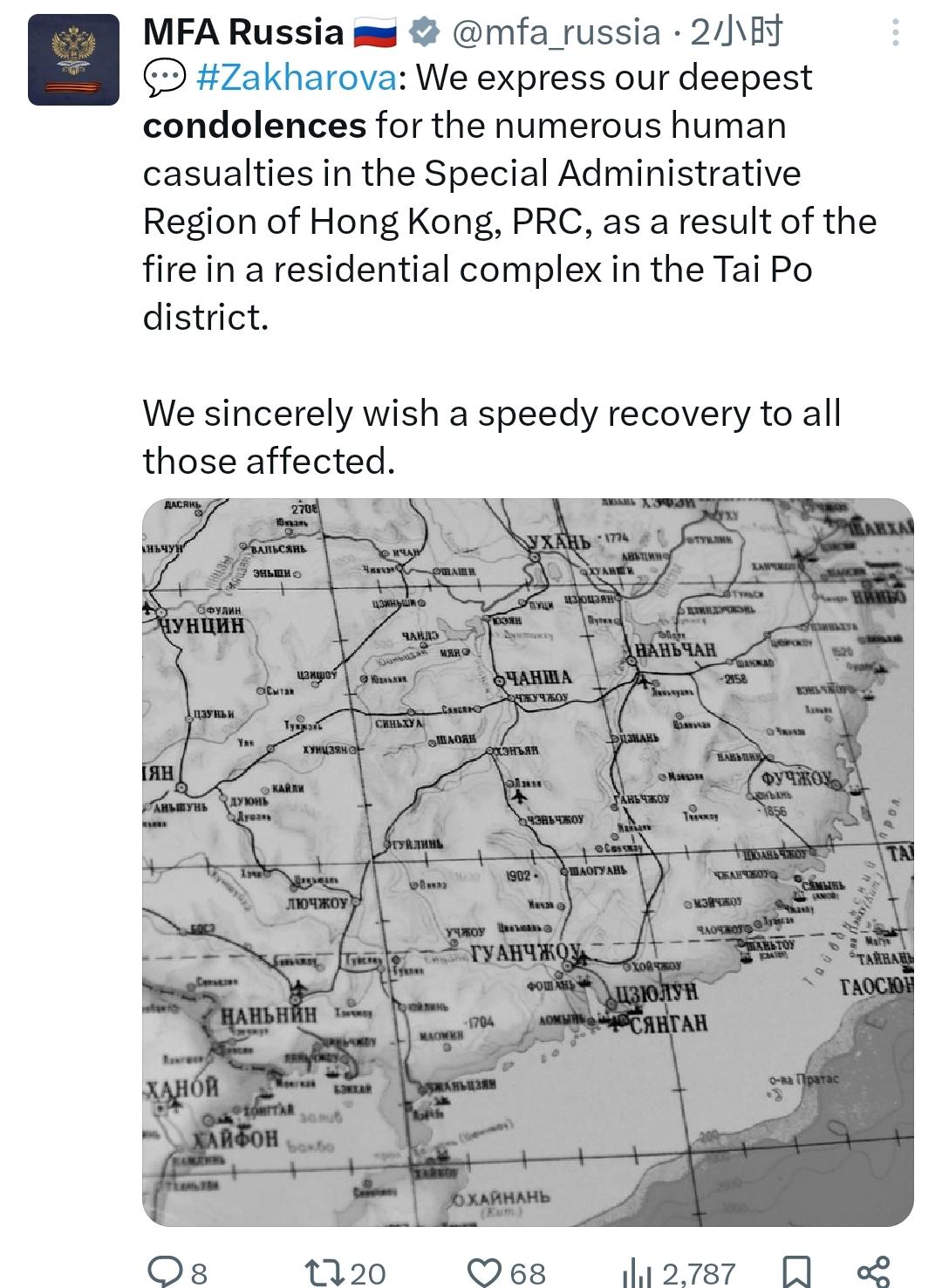

11月28日,香港特区的大火发生之后,国际上也陆续发来一些慰问电,对遇难的群众表示慰问,并愿意提供力所能及的帮助。不过仔细阅读和爬梳一下各方发来的慰问电,其实有一个明显的不同。 其中西方国家发来的慰问电,比如美国、英国以及日本的首相高市早苗,落款都是香港(HONG KONG)。而像俄罗斯、哈萨克斯坦等中亚国家、巴基斯坦、科威特等中东国家,慰问电都发给了中国的中央政府。从这个区别上也能看出,目前围绕香港的一些政治化的问题,依然存在。 这些政治上的问题,包括一些政治化的炒作,在短期之内是难以从根本得以解决的。当务之急还是内地与香港合力,并且充分发挥国际上有志之士的作用,尽快处理好这场灾情,做好相关的善后工作,并且防止类似的事件不会再度发生。 这种差异并非偶然的外交疏忽,而是一种深思熟虑的姿态选择。当西方世界在慰问电中单独提及“香港”时,其潜台词往往与他们对“一国两制”的独特解读紧密相连。 在他们的话语体系里,这或许可以被解读为对香港“高度自治”地位的某种强调,甚至是一种不经意间将香港与内地进行区隔的习惯性思维。 这种做法,与其说是对香港市民的纯粹关怀,不如说是在国际法理和地缘政治的棋盘上,落下了一颗意味深长的棋子。 特别是日本方面,高市早苗作为国内政治立场鲜明的领导人,其表态更可能掺杂了复杂的国内政治考量与对华战略博弈的因素,让一份本应纯粹的人道主义慰问,也带上了几分政治色彩。 相比之下,俄罗斯、中亚及中东国家选择将慰问电送达北京,则清晰地传递了另一种信号。这是一种基于国家主权和领土完整原则的、最直接也最庄重的尊重。 在他们看来,香港作为中国的一个特别行政区,任何正式的外交沟通,尤其是涉及重大灾难事件的官方慰问,理应通过中央政府这一主渠道进行。这不仅是对中国内政的不干涉原则的恪守,更是对中国核心利益的坚定支持。 这种选择,反映了这些国家在国际关系中更为传统的国家间交往逻辑,也彰显了他们与中国之间日益紧密的战略伙伴关系。这份默契,是长期互信和共同利益积淀下来的结果。 于是,一封封慰问电,就这样在不经意间成为了一道无形的分界线,将围绕香港问题的不同立场和态度清晰地勾勒出来。 它告诉我们,尽管香港已经回归多年,但某些势力从未放弃将其作为一个政治议题来炒作和利用的企图。这种政治化的操作,如同水下的暗流,平时不易察觉,却在特定事件的激荡下,瞬间显现出其强大的存在感和破坏力。 它提醒着我们,围绕香港的博弈远未结束,一些根深蒂固的偏见和战略意图,在短期内确实难以从根本上消弭。 然而,政治的归政治,人道的归人道。当务之急,显然不是陷入无休止的口舌之争,而是要将所有的精力聚焦于最紧迫的现实问题上。 大火无情,它吞噬了生命,摧毁了家园,给无数家庭带来了难以磨灭的伤痛。此刻,任何的政治标签都应该被暂时搁置。 内地与香港需要迅速形成合力,这种合力不仅仅是物质上的支援,更是专业经验、救援力量和灾后重建智慧的全方位对接。从专业的消防救援队伍到心理干预专家,从建筑安全评估到社区重建规划,每一个环节都需要无缝衔接,高效运转。 与此同时,我们也应该看到,国际社会上确实存在着许多超越政治分歧的“有志之士”。他们可能是专业的非政府组织,是经验丰富的灾难救援专家,也可能是心怀善意的普通民众。 他们的帮助,不带附加条件,纯粹出于人道主义精神。如何有效识别并充分发挥这些积极力量的作用,让他们能够将援助精准地送到最需要的人手中,同样是善后工作中至关重要的一环。这考验着我们的协调能力,也展现着一个社会的开放与包容。 最终,这场灾难以及它所引发的国际回响,留给我们的不应仅仅是伤痛和政治反思。更重要的是,如何将这份沉痛的经历,转化为未来城市安全治理的宝贵财富。 如何建立更严格的消防安全标准?如何优化老旧城区的应急疏散通道?如何提升市民的防灾自救意识?如何构建一个反应更迅速、协调更顺畅的跨区域应急联动机制? 这些问题的答案,才是对逝者最好的告慰,也是对生者最负责任的交代。面对这样一面由慰问电折射出的复杂镜子,我们每个人又该如何思考香港的未来,以及它在我们国家乃至世界中的位置呢?这或许是一个值得所有人深入探讨的话题。