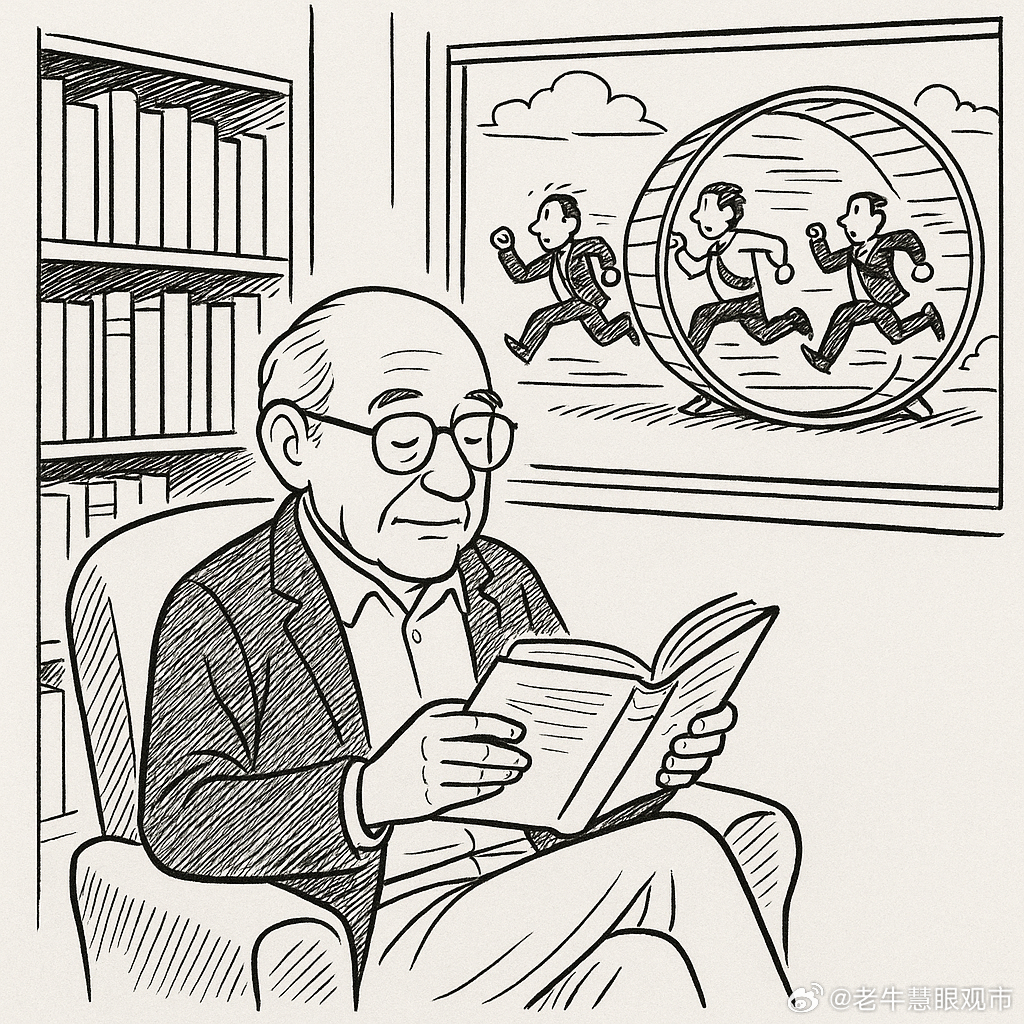

老牛的子夜沉思 越忙越穷,越想越富:芒格留给后人的“思考时间表”2025年11月28日,是查理·芒格离开这个世界整整两年的日子。芒格书院重新翻看他在伯克希尔股东大会、西科金融股东会、每日期刊股东会上的讲话,你会发现他一辈子绕来绕去,其实就盯着一个核心问题:怎么“用脑子”。怎么学习、怎么阅读、怎么变得理性、怎么搭建思维模型,最后又怎么把这些东西教给下一代投资者。他用一生做的事,说白了就是:用几十年的时间,把自己的大脑打造成一个更靠谱、更会复利的“操作系统”。在芒格看来,大学教育真正的价值不在文凭和名校光环,而在于是否学会了“如何学习”。很多人擅长死记硬背、刷题拿高分,却根本不知道怎样杀进一个全新的领域,更别提短期内做出成绩。他自己就有过至少三次进入完全陌生领域、最后干赢专业人士的经历,靠的不是天赋,而是“会学”。如果想保持客观和理性、尽量减少认知缺陷,绕不开的一条路就是先把“怎么学”搞明白。他也很坦率地说,伯克希尔做得最好的一件事,是他和巴菲特从来没有停下学习的脚步。如果他们早早躺平,靠老经验吃老本,那才真正可怕。伯克希尔今天的样子,本质上就是无数次“继续学习”累出来的,而且这个过程不会停止。芒格特别偏爱物理学,不是迷恋公式,而是欣赏物理那种“追着本质问到底”的训练。现实世界很复杂,谁能透过表象看清本质,谁的生活就会更从容。但这种本领练不来捷径,必须真有“板凳要坐十年冷”的耐心。他喜欢这种和浮躁完全相反的品质。在思考方式上,他那句名言被反复引用:“你必须腾出时间来思考。”在他眼里,太多人像陀螺一样整天忙到飞起,但就是不肯静下来想一想。表面看起来极其勤奋,实际上是在为“不思考”付出巨大代价。他和巴菲特刻意给自己留下大块安静的时间专门用来思考,这一点就足以让他们在认知能力上,长期领先那些“没空想问题”的人。越不思考,越会被时代甩开。如果想在关键时刻做出更好的决策,唯一可靠的办法,就是亲手从日程表里挤出大量时间来思考。在阅读这件事上,芒格的态度也很极端。他认为,读书最大的好处,就是可以和古往今来的聪明人“神交”,直接和最厉害的大脑对话。对覆盖面极广的工作,比如投资,如果不大量阅读,几乎不可能真正做成功。他打趣说,自己的孩子笑他是“长着两条腿的书架子”,但如果你真想把投资做好,就得接受这一点:你必须让自己像书架一样被书塞满。投资在他眼中,被讲得异常直白:这就是去和赌马系统对赌,你要找的是那匹胜率只有二分之一,但赔率却给到三比一的马,你寻找的是“定价搞错了”的赌局,这就是价值投资的本质。而要判断一场赌局是不是定价错误,没有足够的知识储备,根本没资格开口。与此同时,他也强调,世界上找不到“从不读书的聪明人”,但光读书也远远不够。一个人还需要一种性情:能抓住正确的想法,然后把这些想法落实到行动上,而不是被大量信息搞糊涂,更不能只停留在“看了很多材料”的幻觉里。更深一层的是,芒格从来不把理性只当作“赚钱技巧”,而是当成一种道德上的自我要求。在他看来,一个人的主要责任之一,就是尽可能让自己变得更理性。他甚至认为,理性本身是一种道德义务,这也是他特别欣赏孔子的原因之一:把修身、用脑子这种事,当成一辈子要做的功课。如果你明明可以轻易减少一些无知,却选择懒得去做,在他看来,这已经不仅是“犯错”,而是有点“不道德”。现实里,大多数人的头脑或多或少都有各种缺陷,只要你能做到长期不犯大傻事,就已经胜过绝大多数人。他那句话很有代表性:只要你不犯傻,你就战胜了95%的人。在方法上,他一生中最常用的思考工具之一,就是“逆向思考”。别只问自己要什么,也要经常问自己绝对不想要什么、绝对不能接受什么结果。一正一反,把“要什么”和“不想要什么”一起想清楚,再来安排自己的决定与行动。说到心理学和思维训练,芒格的出发点同样很现实:人类大脑的出厂设置本来就带着缺陷,就像你第一次打高尔夫,挥杆动作大概率是错的一样。如果不刻意矫正,你就会一直用那个错误动作打下去。学习心理学,就是为了改造这套原始认知系统,让它在关键时候更可靠。学会更好的思考方式之后,不能只放在书里,而要有意识地在日常生活中反复运用,让这个“升级版”的思维模式成为你的默认系统。用得越多,它就越强大,你的很多判断和决策也会悄悄提高一个档位。他年轻时读过一本小册子《巴比伦最富有的人》,书里讲用节省下来的收入去投资,让时间和复利替你做事,这本书对他的影响极大,他干脆照着做,结果证明非常有效。更重要的是,他从财务复利推演出一个更有意思的概念——“精神复利”。他刻意把一天中最好的一个小时,留给“改善自己的思维”,剩下的时间才去处理俗务。从某个角度看,这的确有点自私,但他非常坦白:这个安排起作用了。在“模型思维”上,芒格可以说是把话讲穿了。他认为,人类大脑要正常运转,必须借助各种“模型”。语义学研究也证明,人是通过比喻、类比这些“模型化”的方式来理解世界的。你的大脑、我的大脑,本质上都在一个由大量模型组成的“工具箱”里翻来翻去。他给自己定过一个很明确的标准:世界上最主要的那一批模型,必须全部熟练掌握。数量其实并没有想象中那么多,但如果你能把这些关键模型全部吃透,大概就能把这个世界上百分之九十八的问题分析得七七八八。当然,这件事没有速成班,指望一两天、一两周完成是不可能的,只能靠长期琢磨、反复打磨。打造模型体系本身,是一件没有终点的事情,你会不断遇到新模型、新案例,也会往旧模型里持续填充内容,这是一个不断发挥创造力、又充满成就感的过程。芒格反复提醒,很多人一辈子只理解一两个模型,于是在生活中就会“拿着一把锤子,看什么都像钉子”。无论遇到什么问题,都用同一套套路生搬硬套,结果自然不顺。他见过太多人因为这种思维窄化,在人生道路上磕磕绊绊,一再栽跟头。更关键的是,他特别强调多个模型叠加时的非线性效应。有时候,两个模型同时发挥作用,结果不是“二加二等于四”,而更像“二加二等于六甚至八”。物理学里有“临界质量”的概念,看起来只是给系统里多加了一点点普通物质,却可能突然触发爆炸。世界上不少现象,都无法用简单加法来解释。同样地,多种不利因素模型叠加,共振后也可能产生惊人的破坏力。如果一个人对这种“联合作用”毫无意识,长期在坏模型上叠加坏选择,最终付出的代价往往远超预期。如果把视角转向教育和金融,芒格也有一套自己的“择徒标准”和教学逻辑。他不掩饰自己只想教那种“一点就透”的学生:对方自己已经想得差不多了,他只是帮忙捅破那层窗户纸。如果一个人完全不愿意下功夫,只指望老师拯救,那他自认帮不上忙。他甚至自嘲:“教白痴,我未尝胜绩。”在他眼里,大多数教育体系本身就内含淘汰机制,能走到学术或行业尖端的人,本来就只是极少数。对金融从业者,他有个形象比喻:如果一个做商业和投资的人,连排列组合都不懂,也不会用这种思路来思考机会,那就像“独腿人参加踢屁股比赛”,天生吃亏。在商学院教育上,芒格并不满意现实状况。他承认商学院教了很多有用的东西,但也直言有一项关键能力被严重忽视——如何区分好生意、一般生意和烂生意。现在的课程设计往往是从经理人角度出发,研究一家公司如何管理,而不是从证券分析师的视角来判断这家公司值不值得买。他认为,如果先学会从投资者的角度看公司,很多管理问题反而会迎刃而解,因为你会更清楚什么样的结构和行为,才真正在长期里创造价值。在他理想中的金融教育里,课程应该从“容易的投资决策案例”入手。他最爱举的例子之一,是美国国家收银机公司早期的故事:创始人极度狂热,对专利严格控制,拥有一流的销售团队和生产能力。如果你读过当时CEO帕特森写的年度报告,就会发现那是一个天才级的狂热分子。如果让芒格来教金融,他会收集一百个类似的真实案例,让学生在故事里学会什么叫好生意、好管理、好投资。他也很认可老派哈佛商学院的教学传统:从商业史讲起,讲修运河、建铁路,让学生在历史长河里体会行业兴衰,看清技术革命和经济波动如何带来“创造性破坏”。这样的历史背景能让人对“商业世界的无常”形成更深刻的直觉。如果要他来设计商业课程,他会沿着这条路继续往下走——用一百个活生生的故事,而不是一堆抽象公式,把商业和投资教给真正“愿意用脑子的人”。如果要用一句话给这整套思想收个尾,大概可以这样概括:巴菲特用一生证明了“钱可以复利”,芒格用一生证明了“思维也可以复利”。在这个纪念他的日子里,也许最好的致敬方式不是转发几句名言,而是从今天开始,哪怕只抽出每天最好的一个小时,认真读一点书,想一点问题,把自己的思维模型打磨得再清晰一点。时间久了,你会发现:真正帮你跨越周期、躲开大坑、抓住少数关键机会的,不是市场上忽冷忽热的情绪,而是你亲手打磨出来的这颗脑子。