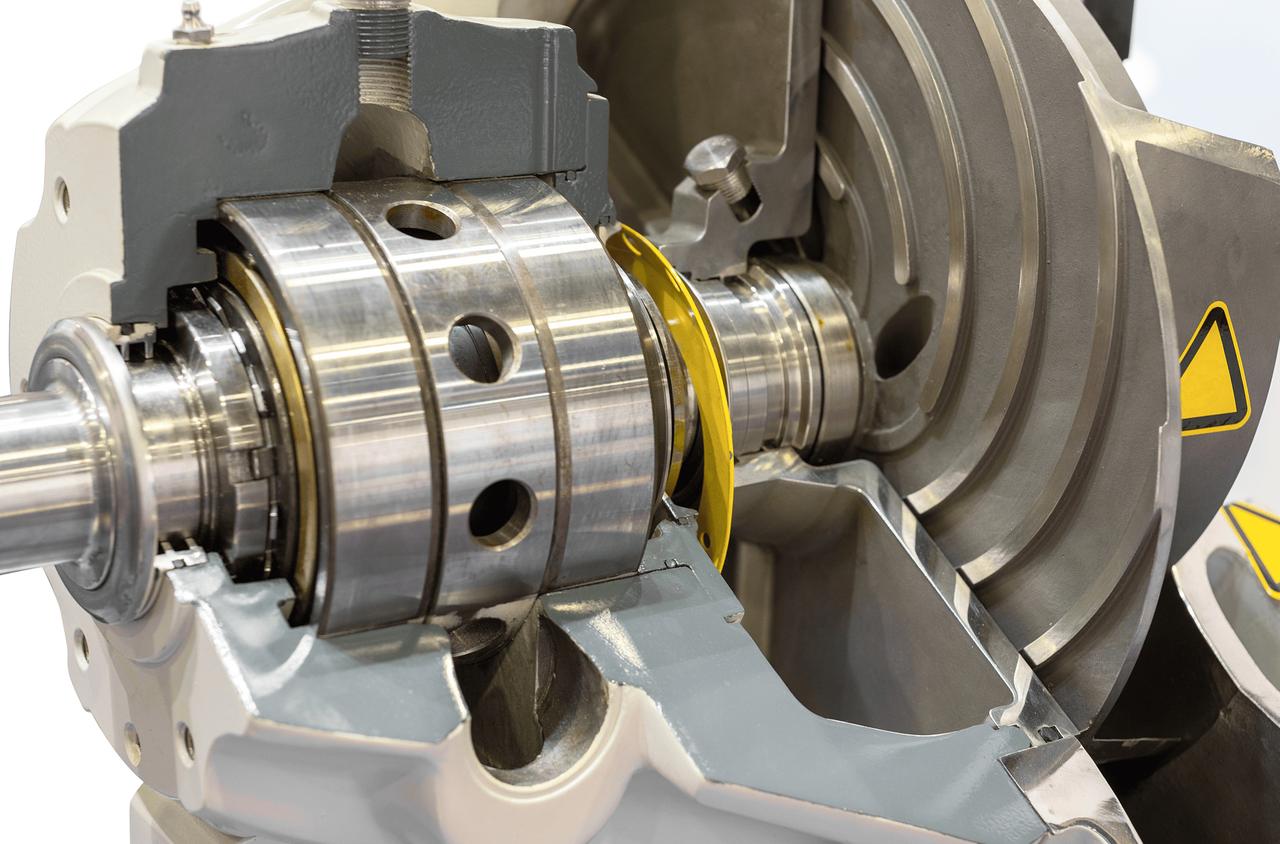

一代人有一代人的上甘岭,在经济上打服日本就是我们这一代人的使命。 日本新首相的涉台发言只是表象,真正的问题是,我们能否在经济层面全面碾压日本,让日本无论谁上台,都得掂量一下如何搞好和中国的关系,而不是大放厥词。 一代人有一代人的上甘岭。我们这一代人的上甘岭,不在别处,就在经济上彻底打服日本。 很多人被日本的股市迷惑了。日经指数创了历史新高,好像日本经济又「行了」。但你再看另一个数据:日元汇率。这轮贬值,几乎掏空了日本国民的购买力。用汇率换来的虚假繁荣,背后是日本产业空心化、国力衰退的巨大焦虑。 所以他们希望通过挑衅中国,和美国更紧密绑定起来。但问题是,美国现在也盯着日本,要日本出血。 最大的战场,不在军事,不在政治口水,而在经济。我们当下的现实目标,就是加速在各个产业里,全面超越日本。 这场没有硝烟的战争,我们打到哪一步了? 第一个主攻阵地:汽车。 汽车工业,是日本经济的长子。是他们最后的工业堡垒。丰田、本田、日产,这三大巨头,加上背后密密麻麻的零部件配套厂,养活了日本至少十分之一的就业人口。 过去,这是我们遥不可及的。但现在,这个堡垒正在从内部瓦解。 2023年,中国汽车出口量首次超过日本,成为全球第一。到了2024年、2025年,这个趋势不是放缓,是在加速。 我们靠的是什么?新能源。 当丰田章男还在炮轰电动车,说这是伪善时,比亚迪的单季利润已经开始逼近丰田。我们的车,卖到了东南亚、欧洲,甚至卖回了日本本土。 日本车企的败相,藏不住了。 丰田的氢能源,几乎点错了科技树。他们的纯电转型,慢得像个笑话。本田在中国市场销量暴跌,日产更是节节败退。 日本在燃油车时代积累的百年优势,发动机、变速箱、底盘调校...在电池、电机和智能座舱面前,一夜之间成了「屠龙技」。 当一个产业的底层逻辑变了,过去的霸主如果不能自我革命,就只能被革命。日本汽车,就是最典型的例子。 第二个攻坚阵地:高端材料与零部件。 有人说,日本不怕,他们有上游。有高精尖的材料、芯片设备。 这确实是他们的第二道防线。光刻胶、高端轴承、特种化工品、精密机床...这些东西,我们过去确实造不出来,只能捏着鼻子高价买。 日本也一直把这个当成「王牌」。动不动就搞出口限制,想卡我们脖子。 他们越是卡脖子,我们就越是玩命地搞国产替代。这几年,国内冒出了多少「专精特新」的小巨人企业? 日本限制半导体材料,结果呢?逼出了我们自己的供应链。在光刻胶领域,国内企业的市占率正在快速爬升。在很多关键化工材料上,我们已经从「不能造」变成了「造得好」。 日本那些百年老店的「工匠精神」,听起来很美。但在我们的巨量市场、工程师红利和国家意志面前,显得效率太低了。 他们的逻辑是,造出一个95分的产品,卖出天价。我们的逻辑是,先造出80分的产品,用白菜价占领市场,然后迅速迭代到90分、95分,最后把原先的「老师傅」彻底「清场」。 接下来的高端材料和零部件,也会走这条路。这道防线,也在被我们一寸一寸地攻破。 第三个决胜战场:未来的 AI 和数字经济。 未来十年的竞争,是AI的竞争,是数据的竞争。 美国有OpenAI、谷歌、英伟达。我们有自己的大模型矩阵,有「人工智能+」行动,有全球最庞大的应用市场。 日本有什么? 他们的数字化转型(DX),喊了这么多年,很多地方还在用传真机和U盘。 在一个以数据和算力为核心的时代,日本既没有C端的超大市场(像我们),也没有B端的底层技术(像美国)。他们正在彻底边缘化。。 以前,中日经济是互补。日本吃肉(高端制造、品牌),我们喝汤(低端组装、代工)。现在,我们不光要喝汤,我们还要吃肉。而且我们胃口很大,要通吃。从汽车、家电,到材料、芯片,再到AI、数字经济,我们要在所有领域里,实现对日本的彻底超越和替代。 这就是我们这一代人的经济上甘岭。 这场经济决战,没有硝烟,但比任何战场都残酷。日本的政治小动作,改变不了这个大趋势。