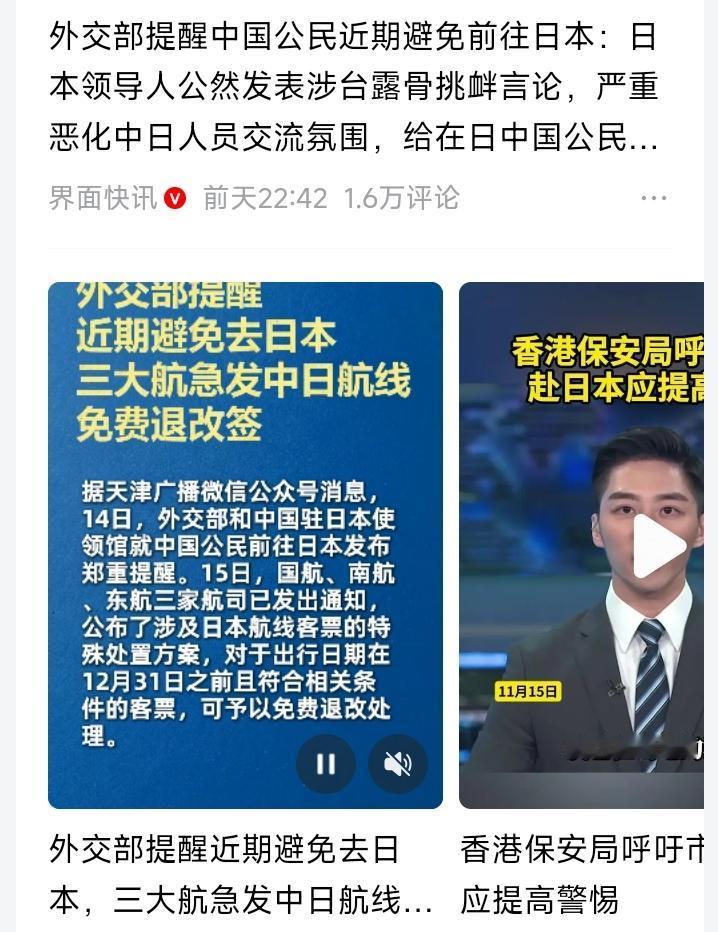

为什么外交部提醒中国公民“避免前往日本”,上海浦东机场赴日的中国游客还排起长队? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 其实,这并不奇怪,也并非中国游客特别“任性”或者“不听话”。生活往往就是这么现实,抽象风险的威慑力总不如现实利益来的直接。 你想啊,每张机票都不是几十块钱,酒店、签证、餐饮、景点门票……一算账,已经投入了上万甚至几万块钱。 取消行程意味着经济损失直接落在自己头上,这种损失是实打实的肉疼,而所谓的风险,哪怕再严重,也只是一个“可能发生”的抽象概念。 风险再大,只要没有落到自己头上,人的心理就容易懈怠,这就是为什么有的人明知道提醒存在,也选择继续出行的心理逻辑。 再说了,旅行对很多人来说,不只是“花钱去玩”,还是一种情绪消费、一种心理慰藉。大半年加班熬夜、为了生活拼命省吃俭用,终于盼到一个假期,心里早就憋了一肚子旅行的期待。 有人说,这就是“生活的出口”。哪怕外交部提醒,你心里想着,“万一没事呢?既然钱都花了,就去看看吧。”这种想法,简单粗暴,但极其人性化。 这种心理状态,其实也暴露了现代人对风险感知的迟钝。抽象风险很难立刻给你带来痛感,现实的损失和满足却立刻能感受到。 举个最简单的例子,你手里拿着一张保险单,告诉你三年后可能会赔钱,如果不小心健康出问题,你可能需要花几十万医疗费。 现在你没生病,你会心慌吗?大部分人不会。相反,当有人当场拿出一张彩票,告诉你买了就可能中几万,你立刻就动心了。 生活就是这样,人对立刻能感知到的得失,天然敏感,对远在天边、可能发生的风险,总有一层“心理屏障”,会让你觉得没那么严重。 再放到出境旅游这个事上。日本是热门目的地,购物、景点、美食、体验……全都吸引着人。 对于普通家庭,尤其是年轻夫妻或者朋友团来说,这一趟可能是难得的放松机会,也是朋友圈里的“炫耀资本”。 这种心理满足,往往比官方的风险提醒更有力量。你可能会想,“要是真的有危险,新闻肯定会先报道”,所以心里给自己做了一个心理折中,我走,但注意安全。 其实,这种现象也反映出另一个现实问题:信息感知的不对称。普通游客获取的信息有限,外交部提醒、媒体报道、社交网络上的议论,这些信息混杂而不直接。 大多数人会下意识选择“听从自己能看到的证据”,而非完全依赖官方的预警。当信息太抽象、太复杂时,人就容易选择按照自己的习惯行事,旅游、出行、花钱、享受。 这就是为什么你会看到机场人满为患,而同样的提醒,如果是“立即生效的航班取消”或者“旅行险全额不赔”,恐怕队伍会立刻散开。 再加上心理上的“已经投入效应”。机票已经买了,酒店已经定了,这就是典型的“沉没成本陷阱”。很多人会不自觉地认为,既然已经花了这么多钱,不如还是去,哪怕冒一点风险。 实际上,明知道可能会有损失,也愿意赌一把,这就是人性里的矛盾,短期利益感知强,长期风险感知弱。 更妙的是,这件事也透露出一种生活哲学:很多时候,我们并不是不怕风险,而是怕失去当下的快乐。 一个人一年只有两次长假,他宁可冒一点风险,也不想把宝贵的假期浪费在纠结上。经济压力、心理需求、旅行期待,这些现实因素,比任何抽象提醒都更有说服力。 这也提醒我们,在看待人们行为选择时,不能单纯用“理性”来衡量,生活里的选择,往往是情感和利益的混合体。 当然,这也不是说外交部的提醒无效。提醒的价值在于让人思考、让人权衡,而不是直接命令。有人会因此取消行程,有人会改变计划,有人会在旅行中多一份谨慎。 关键是,提醒和现实需求之间,总有一条张力。正因为有了这种张力,才会出现“明明有提醒,机场还是排起长队”这样有趣的矛盾场景。 下一次你看到新闻说“外交部提醒避免前往某地”,千万别惊讶于还有人照常出行。你要明白,这背后不仅是个人决策,更是生活的现实逻辑:钱花了,假期来了,心情重要,风险远,谁不想抓住当下?生活,总得往前走,哪怕前方有点未知。 如果你是旅行者,也许更该学会的,不是完全听从提醒,而是学会权衡,准备好行程、注意安全、保持信息敏感,同时不放弃享受生活。 生活就是这样,在理性与感性之间摇摆,但正是这种摇摆,让我们的选择充满人味,也让生活有趣。

只买国货

买日货的不就这些货吗?