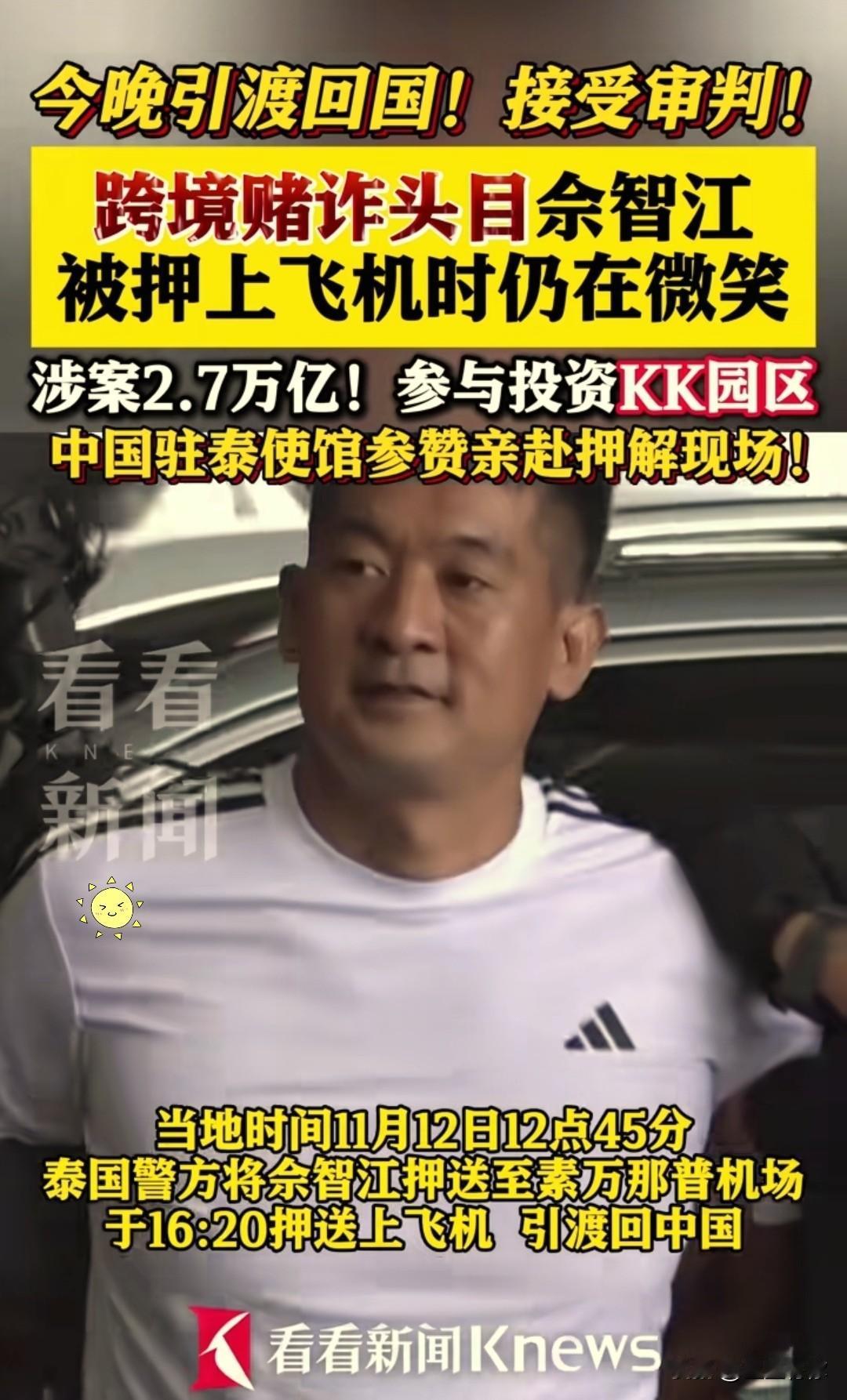

泰王访华前,跨境电诈头目被引渡回中国受审,涉案资金超2.7万亿元——这一事件不仅牵动着中泰两国的司法神经,更折射出全球联合反诈的复杂图景。2025年11月12日,泰国警方将佘智江押送至中国航班,标志着这场历时3年的跨国司法合作终见分晓。 作为中泰建交50周年的重要节点,此次引渡行动承载着深远的战略意义。泰国国王将于13日至17日访华,这一时间节点的选择绝非偶然。 从地缘政治视角看,泰方通过此举向中方传递明确信号:在区域安全合作领域,泰国愿与中国保持高度协同。这种“司法外交”策略,既回应了中方对跨境犯罪的关切,也为即将到来的国事访问铺就了信任基石。据泰国《民族报》披露,泰方在引渡前已与中方进行了27轮闭门磋商,涉及证据交换、法律衔接等核心议题,这种“未访先合”的姿态,凸显了泰国在东南亚地缘格局中的平衡术。 佘智江案暴露的跨境电诈生态链令人触目惊心。据泰国警方披露,其操控的239个非法赌博网站覆盖柬埔寨、缅甸、泰国、菲律宾四国,形成“金三角”式的犯罪网络。 特别值得注意的是,其“亚太新城”项目以“经济特区”为幌子,实则构建起集赌博、电诈、洗钱于一体的犯罪综合体。这种“产业化、链条化”的犯罪模式,对东南亚传统安全秩序构成严峻挑战。更令人震惊的是,该组织通过“投资入籍”计划吸纳柬埔寨国籍,形成“合法外壳”下的犯罪帝国,这种“合法掩护非法”的手法,为跨国执法带来巨大挑战。 国际联合反诈机制的构建面临多重困境。尽管中国与东盟国家已建立联合打击跨国犯罪机制,但在司法协助、证据标准、引渡程序等方面仍存在制度性障碍。 以佘智江案为例,从2022年泰国逮捕到2025年最终引渡,历时3年有余,反映出跨国司法协作的效率瓶颈。如何突破“引渡难、取证难、执行难”的三难困境?中国社会科学院亚太研究所专家李明指出,需建立“标准互认、快速通道”机制,例如对电诈案件实行“证据先行”原则,允许在押人员通过视频作证,这或将大幅提升办案效率。 从全球反洗钱视角审视,此案具有标志性意义。2.7万亿元的涉案资金规模,相当于越南全年GDP的15%。这些资金通过地下钱庄、虚拟货币等渠道流动,对国际金融体系的稳定性构成潜在威胁。 中国反洗钱监测中心数据显示,2025年上半年,通过东南亚渠道流入境内的可疑交易同比增长40%,凸显加强跨境金融监管的紧迫性。值得关注的是,佘智江团伙利用区块链技术进行资金分流,这种“技术+犯罪”的新模式,对传统监管手段提出严峻挑战。 公众对跨境电诈的认知存在显著代际差异。调查显示,Z世代群体更倾向通过技术手段防范电诈,而中老年群体仍易落入“亲情诈骗”“冒充公检法”等传统陷阱。 这种认知鸿沟要求反诈宣传必须实现精准化、场景化。值得借鉴的是,浙江省推出的“反诈元宇宙”项目,通过VR技术模拟诈骗场景,使防范教育更具沉浸感。在佘智江案中,泰国警方特别制作了多语种反诈短视频,在TikTok平台播放量超亿次,这种“社交媒体+反诈”的创新模式,值得全球推广。 横向对比国际经验,新加坡“严刑峻法”模式颇具参考价值。该国对跨境电诈实行“零容忍”政策,不仅设立专门法庭审理此类案件,还通过《支付服务法》强化对加密货币的监管。 这种“法律+科技”的双重防线,使新加坡成为全球反诈标杆国家。反观欧洲,欧盟虽建立反诈协调中心,但因成员国司法体系差异,实际执行效果大打折扣。这种对比启示我们:反诈合作需兼顾“统一标准”与“本地适应”,方能实现最佳效果。 站在2025年时点回望,佘智江案不仅是一起司法个案,更是全球反诈进程的重要里程碑。当泰王专机即将抵达北京之际,这场司法行动所蕴含的战略信号远超案件本身——它昭示着,在跨境犯罪日益猖獗的今天,唯有构建更加紧密的国际合作网络,才能织就守护人民财产安全的“天网”。 正如联合国毒品和犯罪问题办公室所言:“反诈不是零和博弈,而是需要全球协作的系统工程。”在这场没有硝烟的战争中,每一次司法合作都是向光明迈进的一步。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改