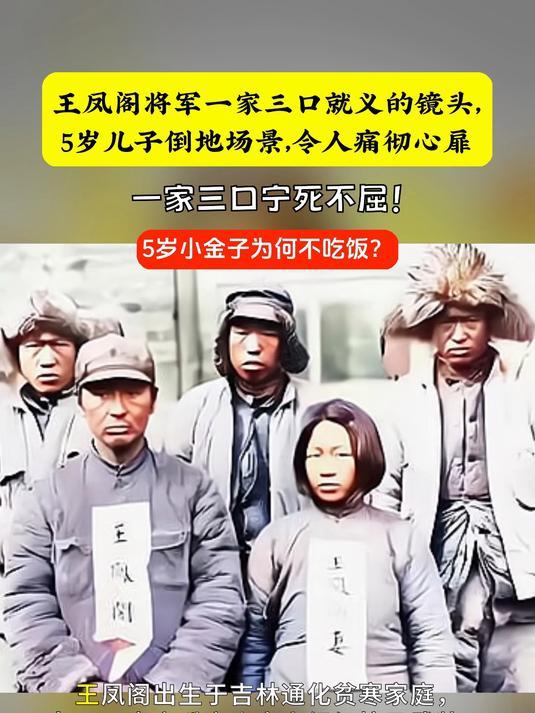

一家三口抗战殉国,五岁孩童不惧枪口 1937年4月,吉林通化,抗日英雄王凤阁与妻子张桂芳、五岁儿子英勇就义前,日寇记者企图拍下他们恐惧的模样,却只记录下一家三口视死如归的坚毅面容。 王凤阁并非天生的军人,他早年投身教育事业,曾任小学教员,因目睹日寇侵占东北后百姓流离失所的惨状,毅然放下教鞭拿起武器。1932年,他在通化组建辽宁民众自卫军第十九路军,凭借对当地地形的熟悉,开展灵活的游击战争,多次重创日伪军的“扫荡”行动,成为通化地区抗日武装的核心力量。 他的抗日信念深深影响了家人,妻子张桂芳主动承担起队伍的后勤保障与联络工作,即便怀有身孕也未曾离开抗日根据地。儿子出生后,便在战火中长大,军营里的军号声、枪声成了他童年最熟悉的声音,父母的爱国情怀与战士们的牺牲精神,在他幼小的心灵里埋下了勇敢的种子。 随着抗日斗争的深入,日寇对王凤阁部展开了疯狂围剿,调集重兵封锁交通、搜山清剿,还采取“归屯并户”的毒辣手段,切断抗日武装与百姓的联系。1937年初,王凤阁部在濛江县(今靖宇县)与日寇激战多日后弹尽粮绝,为掩护伤员转移,他带着妻儿与残余战士坚守阵地,最终因寡不敌众被俘。 日寇深知王凤阁在民众中的影响力,对他威逼利诱,许诺高官厚禄让其投降,却被他严词痛斥。见劝降无效,日寇转而对他施以酷刑,即便筋骨被打断、皮肉被烧焦,王凤阁始终未透露半点抗日根据地的秘密。张桂芳同样面对敌人的胁迫,始终坚定地站在丈夫身边,拒绝与日寇合作,还鼓励儿子“不许哭,要像爸爸一样做硬骨头”。 五岁的孩子或许不懂“殉国”的沉重含义,但他亲眼目睹父母面对敌人时的不屈,便学着挺直小小的身板。日寇举枪对准他们时,孩子没有躲闪哭闹,反而紧紧拉住父母的手,眼神里没有丝毫怯懦,这份超越年龄的镇定,让日寇也感到震惊。1937年4月24日,王凤阁一家三口被日寇押往通化玉皇山刑场,沿途百姓含泪送别,他们却神色坦然,高喊着“打倒日本帝国主义”的口号慷慨就义。 王凤阁一家的牺牲,并非孤立的抗日壮举。在东北抗日联军的斗争史上,无数家庭为了民族解放献出生命,他们用血肉之躯筑起了抵御外侮的长城。从这份一家三口视死如归的坚毅中,我们能看到中华民族宁死不屈的精神内核,正是这种精神,支撑着中国人民在十四年艰苦卓绝的抗战中从未退缩。 如今,通化玉皇山的纪念碑上镌刻着王凤阁一家的事迹,他们的故事跨越时空,提醒着后人:民族的独立与尊严,从来都是用热血与牺牲换来的。那些在战火中坚守信念的人们,无论年龄大小,都值得永远铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。