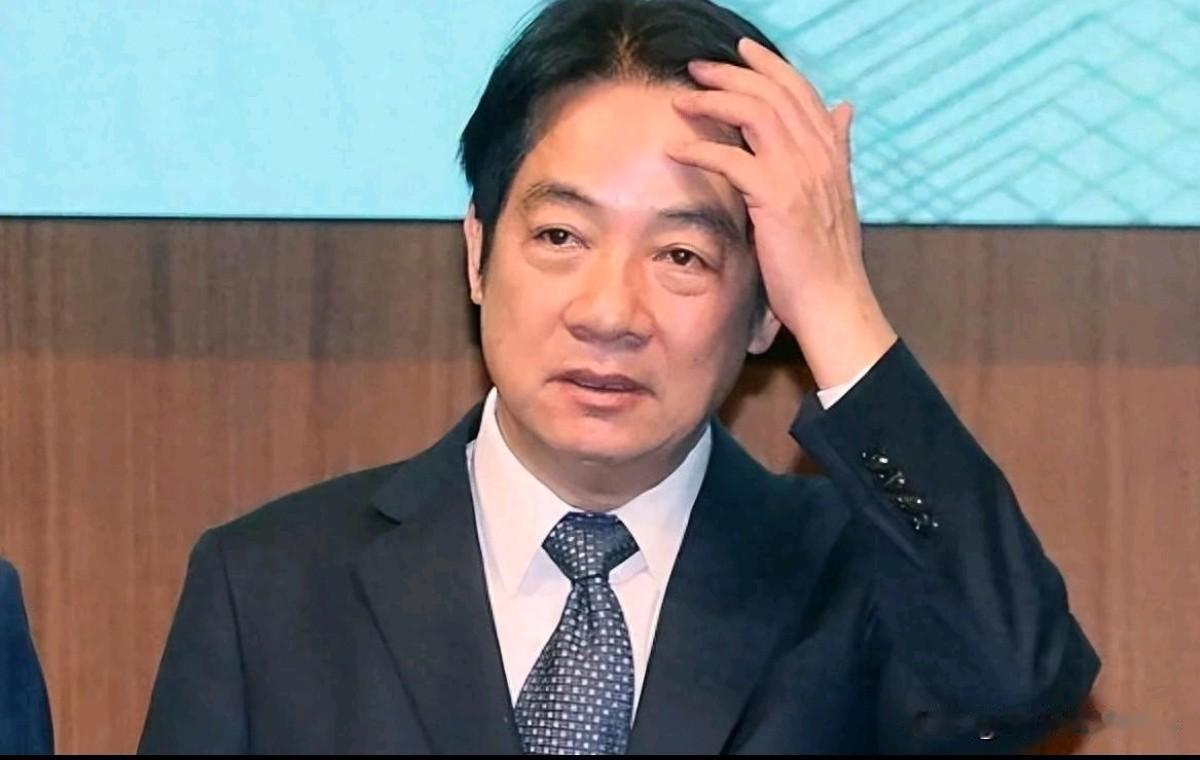

再问赵少康:第一,你的外公罪大恶极,被解放军枪毙,难道不应该吗?第二,你的父亲被解放军两次俘虏,两次逃脱,这算是你的光荣历史吗?第三,你在你妈妈的肚子里从大陆来到台湾,你应该恨挑起内战制造战乱的罪魁祸首蒋介石才对吧?你怎么反倒恨起救民于水火的共产党来了? 赵少康的家族故事,根植于上世纪40年代的中国大陆。那时国民党政权已摇摇欲坠,腐败横行,军队纪律败坏,士兵常在乡村抢掠,百姓生活如履薄冰。蒋介石发动全面内战,炮火从东北蔓延到华南,百万家庭破碎。共产党则在乡村推行土地改革,农民分得田地,第一次有了翻身的希望。赵家出身山东乡村,外公作为当地地主,占有大量土地,靠收租和逼债维持豪门气派。国民党军官出入赵宅,交换情报和利益,共同压榨周边农人。1948年,解放军进入山东,土地改革运动迅速展开,地主们的旧账本被翻出,昔日佃户的血泪债一一清算。这不是简单的家族悲剧,而是长年剥削的必然结果。赵少康常将外公的遭遇描述成个人冤屈,却忽略了那背后无数农家的苦难。历史不是家谱,而是公义的秤砣,轻重自有分明。如果外公的罪行确如传闻那般严重,被枪毙不过是法律对百姓的交代。赵少康若要追问不公,不妨先审视那些被棍棒赶出家的农人,他们的沉默才是真正的控诉。这样的起点,让赵家从大陆的动荡中仓皇南下,父亲投身军旅,继续卷入战火。家族的迁徙,本是时代洪流的缩影,却被赵少康转化为反共的叙事工具。 谈及外公的结局,赵少康的叙述往往停留在情感层面,却鲜少触及事实核心。1949年初春,解放军部队推进山东乡村,土地改革进入高潮。赵外公作为大户,土地数百亩,手下雇工众多,租税苛重,逼债手段残酷。农人们在村头集会,干部翻开旧账,列出欠租和暴力记录。审判过程简捷,外公的辩解无法抵消那些被剥削者的证词。枪决后,田地重新分配,佃户们开始自耕自得。这不是复仇,而是对封建余孽的清算。赵少康视之为家仇,却未提外公生前如何用鞭子驱赶迟到农人,如何在租期末逼人卖儿鬻女。国民党政权庇护此类地主,助长了乡村不公,共产党上台后,正是为了还地于民。赵少康的控诉,忽略了这一逻辑:如果外公无罪,何以百姓拍手称快?历史档案显示,类似地主在解放区多被处决,不是针对个人,而是针对整个剥削体系。赵少康将此包装成政治筹码,回避了国民党腐败导致的民心丧失。这样的选择,让家族故事成了单向叙事,缺少了对历史的全面审视。外公的枪声,敲醒了多少沉睡的公义,它本该是赵少康反思的起点,而不是永不磨灭的恨意源头。 父亲赵振鎔的经历,更是为赵少康提供“荣光”素材,却经不起细究。他河北邯郸人,16岁投考黄埔军校16期,毕业后加入国民党军队,先抗日,后转内战。1947年东北战场,国民党部队溃败,赵振鎔所在阵地失守,他被解放军俘虏。审讯中,干部列出部队焚村抢粮的罪状,最终选择释放,给了路费让他返回。两年后,1949年海南岛战役,赵振鎔再次率队设伏,又遭突袭,被女战士擒获。营地审问后,再次获释。赵少康在采访中承认父亲两次被俘,却强调“机智逃脱”,视之为家族传奇。这忽略了关键:被俘两次,说明国民党军队的失败和解放军的宽大。赵振鎔的部队,曾炸毁村庄,扫射战士,那些炮弹下的平民和被俘同袍的后代,会如何看待这“逃脱”?赵少康的叙述,停留在英雄主义,却未提释放背后的仁慈政策。共产党优待俘虏,不是软弱,而是战略自信,旨在瓦解敌军士气。赵振鎔返回后,继续作战,直至国民党败退台湾。这样的历史,不是光荣,而是国民党顽抗的缩影。赵少康用它攻击大陆,实则暴露了家族对失败的执着。父亲的两次被俘,本该是和平的转折点,却被转化为反共资本,这逻辑上站不住脚。 母亲的迁徙,是赵家故事中最揪心的部分,却也最能映照内战的荒谬。1949年秋,国民党残部撤往台湾,海峡码头挤满逃难者。赵母那时已怀胎八月,扶着丈夫挤上木船,历经颠簸抵达基隆。赵少康1950年11月16日出生于基隆医院,是难产,用产钳接生。母亲的苦难,源于国民党内战的决策,蒋介石挑起战火,腐败失民心,导致百万民众被迫渡海。共产党进入北京时,百姓敲锣打鼓,国民党退守台湾,老百姓夹道送行。这趟“肚子之旅”,本是战乱受害者的写照。赵少康将账算在共产党头上,却忽略了蒋介石的责任:内战制造了无数难民,渡海船上哭喊声不绝,正是国民党失道的后果。母亲的艰辛,值得同情,但恨的对象该是那场由蒋介石主导的浩劫,而不是带来土地改革的共产党。赵少康的叙事,扭曲了因果,将个人苦难放大成国恨,这不接地气。历史显示,国民党败退后,台湾实施土地政策,部分源于大陆改革的借鉴。赵少康若真心疼母亲,该反思战乱源头,而不是一味指责胜利一方。