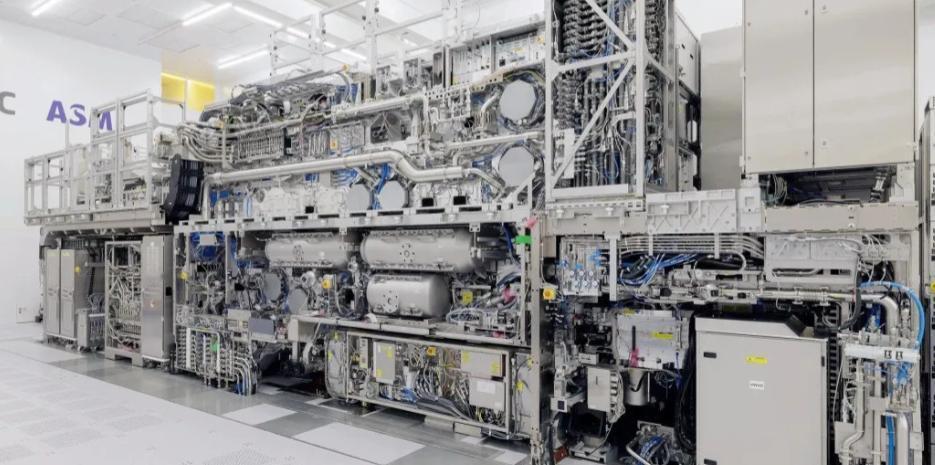

为什么日本总是点错科技树? 说日本总点错科技树真不是冤枉它,明明握着不少技术王牌,却总能在关键路口选到难走的那条,活生生把领先优势熬成落后局面。 就说 EUV 光刻机这事儿,80 年代日本就先喊出了概念,佳能、尼康砸钱组建团队时,ASML 还没正式成立,领先优势肉眼可见。可日企骨子里的 “技术洁癖” 犯了,觉得凭自家精密制造的家底就能独吞这块蛋糕,既不跟台积电、三星这些下游芯片厂对接需求,也不愿拉着欧美企业共享技术。 要知道 EUV 光机有 10 万多个零件,得光学、机械、材料多领域协同,结果日本把全产业链的硬仗当成了单打独斗,等 ASML 联合全球 200 多家企业搞出成品时,佳能、尼康的样机还在实验室里打转,硬生生把十年先手耗成了落后颓势。 这毛病早有前科,上世纪 70 年代的录像带大战更典型。索尼 1975 年就推出了 Betamax 格式的录像机,技术精度比后来 JVC 的 VHS 强不少,可索尼死活不肯开放规格授权,非要自己说了算。 反观 JVC 拉上松下组建联盟,不仅改良出更长的录影时间,还把技术授权给全球厂商,VHS 阵营以三倍于 Betamax 的速度抢占市场。等到 1988 年索尼认输加入 VHS 阵营时,民用市场早已被瓜分殆尽,只留下 “技术再好不如市场买账” 的教训。 新能源车领域更是把 “路径依赖” 玩到极致,丰田 2014 年就推出全球首款量产燃料电池车 Mirai,日本政府累计砸了 4600 亿日元扶持,七成钱都投给了燃料电池和加氢站。可日企一门心思盯着燃油车产业链的延续性。燃料电池车的动力总成能沿用不少内燃机技术,觉得这样能保住自家优势。 偏偏没算明白民生账:Mirai 售价 700 万日元起步,日本全国加氢站才 158 个,连加油站零头都不到,十年累计销量才 2.7 万辆,离 2025 年 20 万辆的目标差着十万八千里。等中国电动车靠着电池技术和基建优势横扫全球时,日本才想着往商用车领域转,可市场早已被抢光。 更要命的是 “重硬轻软” 的老毛病深入骨髓,黄仁勋去日本建 AI 实验室时说得客气,实则点破了关键:日本能搞出 AI 原型机,却缺 “码农算力” 和 “市场算力”。上世纪 90 年代互联网浪潮袭来,日企还抱着 “制造业为王” 的想法,把软件当成硬件的附属品,觉得 “不就是 0 和 1 的排序”。 等到 2001 年搞 “e-Japan 战略” 建了基建,却没催生出像样的互联网服务。2019 到 2023 年,美国出了 182 个 AI 大模型,中国 30 个,日本一个没有,直到 2024 年才冒出首家 AI 独角兽,模型性能还不如 GPT-3.5。 这种滞后藏在社会肌理里:日本 91% 的企业 IT 预算都用来维护老旧系统,2024 年生成式 AI 使用率才 26.7%,年轻人里也只有 44.7% 用过;法律还卡着数据脖子,东京大学的心梗预警 AI 明明能提前 48 小时报警,却因数据匿名化搞丢了泛化能力。更讽刺的是,2024 年才彻底淘汰 3.5 英寸软盘,这种早就被中国弃用的东西,在日本行政系统里活了十几年。 说到底,日本点错科技树不是输在技术本身,而是栽在封闭心态和路径依赖上。总想着靠单打独斗保住技术洁癖,不愿跟产业链协同;总盯着老优势不愿转身,把过去的成功变成包袱;总轻视软件和市场,把技术硬实力变成了闭门造车的枷锁。就像抱着旧地图找新路,明明眼前是通途,偏要在熟悉的死胡同里打转,再好的技术牌也被打稀烂。 要是当年索尼肯开放授权,佳能尼康愿联手合作,丰田敢跳出燃油车舒适区,如今的科技格局恐怕要改写。可现实没有如果,这 “点错科技树” 的教训,说到底还是没看懂:技术再强,也得跟着市场走、顺着趋势转。