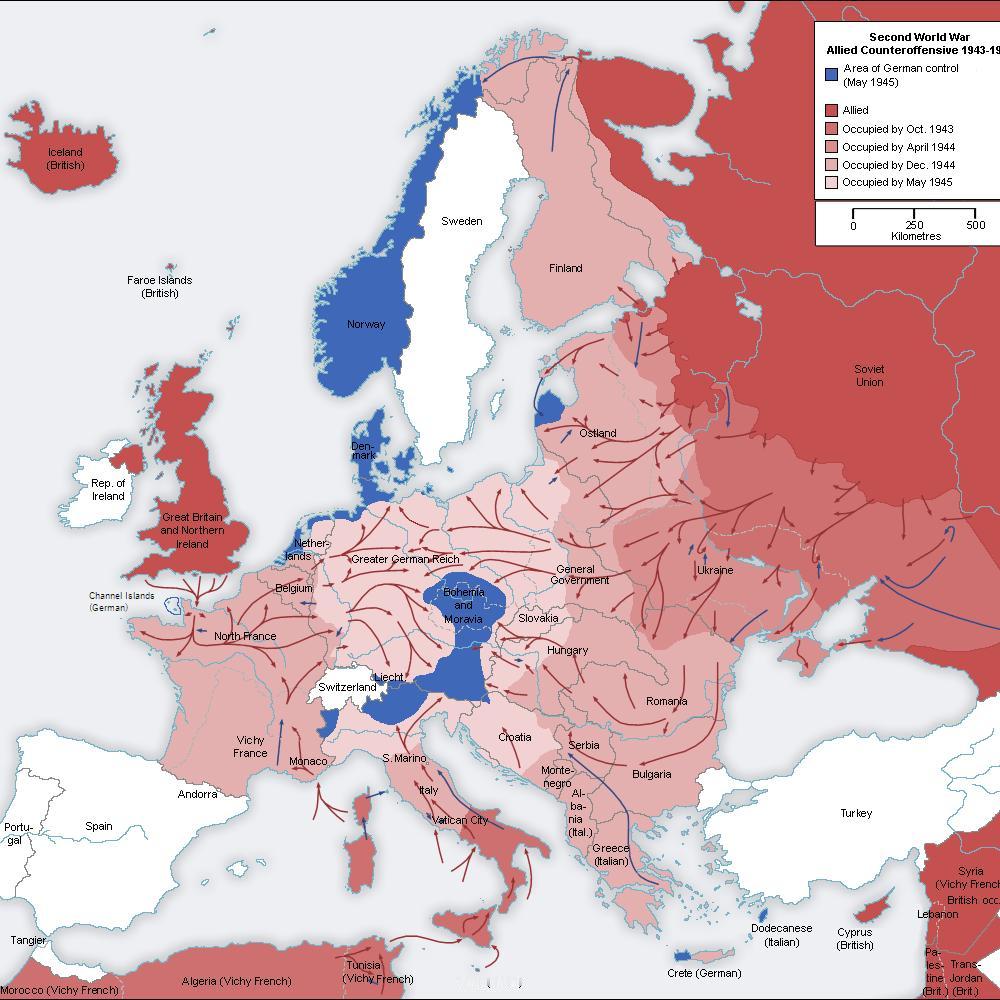

揭秘:二战过后为何犹太人并不恨德国? 600 万犹太人死在纳粹的屠刀下,这个数字相当于现在以色列全国人口的近三分之二,每一个数字背后都是一段家破人亡的惨剧。 换作任何一个民族,面对这样的血海深仇,恐怕都很难放下怨恨。但二战结束这么多年,犹太人并没有对德国抱有集体的、延续性的仇恨,反而和德国走出了一条和解之路。 这不是因为他们忘了痛,而是仇恨背后,有更值得坚守的东西,也有德国用半个多世纪的行动换来的信任。 1970 年冬天,西德总理勃兰特访问波兰,在华沙犹太人起义纪念碑前,献完花圈的他突然 “扑通” 一声跪了下去,对着冰冷的石阶默哀。 这一跪没有提前安排,连随行人员都惊呆了,但周围的波兰人、犹太人全都看傻了眼。后来勃兰特自己说,面对百万受害者,光献个花圈根本不够。 就这一跪,让多少幸存者心里的硬疙瘩松动了。要知道,他本不必为那些该跪却没跪的人下跪,但他替整个德国民族扛起了罪责。 当天波兰总理的夫人打电话给朋友,俩人在电话里都忍不住哭了,这眼泪里有委屈,更有被尊重的释然。 光有态度不够,德国还拿出了真金白银的赔偿,而且一给就是几十年。1951 年,西德总理阿登纳在国会公开道歉,说纳粹以全体德国人的名义犯下了滔天大罪,必须给犹太人物质和道义补偿。 当时以色列刚建国,打了第一次中东战争,还接收了上百万犹太难民,经济眼看就要垮了,连基本的基础设施都建不起来。 1952 年双方签了《卢森堡条约》,西德答应 12 年里给以色列 30 亿马克,另外 4.5 亿马克给犹太难民联合会,算下来一共 34.5 亿马克,相当于当时的 8.22 亿美元。 这笔钱成了以色列的救命钱,修铁路、建工厂、办学校,全靠这些赔偿撑着,帮这个新生国家站稳了脚跟。 而且这可不是一次性的了结,直到 2018 年,德国还在给大屠杀幸存者发钱,给 1000 名当年被偷运出境的犹太儿童每人补了 2500 欧元,说要认纳粹迫害留下的心理创伤。 这么多年算下来,德国给犹太人的赔偿总额超过了 800 亿美元,80 多万幸存者都拿到了补助,这份诚意不是嘴上说说的。 更关键的是,犹太人从骨子里就不认同 “以恨制恨”。犹太教里虽然有 “以眼还眼” 的说法,但从来不是鼓励乱报复,更多是讲公平补偿。 经历了纳粹的暴行,他们比谁都清楚暴力只会催生更多暴力,要是为了报仇去屠杀普通德国人,那和纳粹又有什么区别? 而以色列的建立更是让犹太人把目光从过去转向了未来。对漂泊了几千年的犹太人来说,有个自己的国家比什么都重要。 二战后他们的精力全放在建国和重建上,哪还有心思搞集体复仇?1948 年以色列建国时,人口才 78 万,到 1951 年就激增到 149 万,全是各地逃来的难民。 阿拉伯国家还搞贸易禁运,石油、粮食都进不来,美国的援助也有限。这时候德国的赔偿就成了雪中送炭,帮他们熬过了最艰难的日子。 犹太人心里清楚,与其沉溺在仇恨里毁掉自己的未来,不如用德国的赔偿建一个强大的国家,让子孙后代再也不受迫害。 后来以色列能打赢第三次中东战争,德国给的军事援助也起了大作用,这种现实的互助,慢慢把仇恨的坚冰融化了。 德国更没敢松懈,几十年里把反思刻进了骨子里。他们立法规定,任何宣传纳粹思想、用纳粹标志的行为都要坐牢,最高能判 5 年。2005 年有个德国人写了本吹捧希特勒的书,直接被从加拿大引渡回国判刑。 学校的历史课本里,纳粹大屠杀是重中之重,老师必须带着学生去集中营遗址参观,让孩子们亲手摸摸那些冰冷的铁丝网,知道祖辈犯过什么错。 每年都有纪念活动,从政府到民间,没人敢提 “遗忘” 两个字。这种从法律到教育的全方位反思,让犹太人看到:德国不是在应付,是真的在跟过去切割,在培养一代不犯同样错误的德国人。 当然,说犹太人不恨德国,不是说他们忘了大屠杀的痛。集中营的焚尸炉、华沙犹太区的高墙,这些记忆永远刻在他们的基因里。 但他们选择了更理性的方式 —— 不是用仇恨毁灭彼此,而是用正义告慰死者,用合作守护未来。 德国用总理的一跪、几十年的赔偿、代代相传的反思,证明了自己的忏悔;犹太人用追求正义而非报复、建设国家而非沉溺过去,展现了一个民族的韧性。 现在德以两国能正常建交、开展合作,不是因为仇恨消失了,而是因为双方都明白:记住历史是为了不重演,不是为了延续仇恨。 这世上最有力的不是恨,是敢于认错的勇气和愿意放下的智慧,德国和犹太人的故事,就把这点讲透了。

飞叶侠

文明进步不能靠有仇必报、同态复仇方式推动