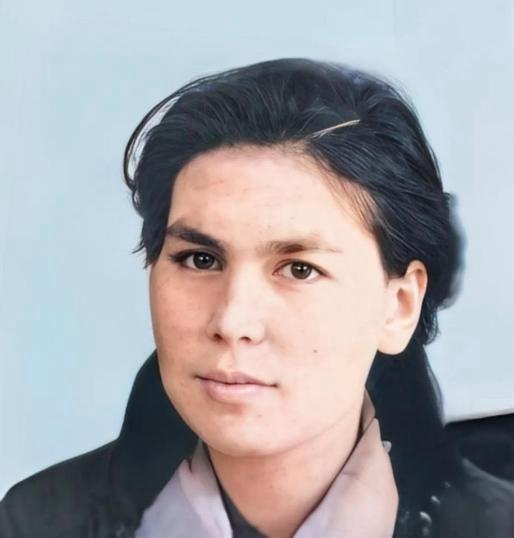

1965年,刘亚楼病逝前,叫来了小他18岁的中俄混血妻子翟云英,对她说:“我这辈子,最对不起你,我走后,你可另寻良伴!”。 2021 年北京医院病房,93 岁的翟云英指尖摩挲着旧怀表,表盖内侧刻着 “1947. 大连”。 她气若游丝,把怀表贴在胸口,呢喃着 “亚楼,我来陪你了”—— 这枚表见证了他建空军的一生。 这枚怀表,是他们情感的起点,也是他投身空军事业的见证。 1947 年大连群众大会上,20 岁的翟云英站在台上演讲,俄语流利,眼神明亮。 台下,38 岁的刘亚楼刚从苏联学习航空归来,正筹备东北民主联军航空学校。 “我不抽烟。” 她笑着摇头,他愣了愣,随即笑起来:“这姑娘有志气。” 会后,他托人打听她,更因她精通俄语,觉得或许能助力空军翻译工作。 第三次见面时,他拿出怀表:“送给你,以后见面好约时间。” 也聊起了建航校的愿景。 1947 年冬天,两人新婚三天,刘亚楼接到命令奔赴辽沈战役前线,同时统筹航校搬迁。 翟云英送他到车站,他把怀表塞回她手里:“等我回来,既补婚礼,也看航校开学。” 火车开动时,他探出车窗喊 “帮我整理航空资料”,她攥着怀表点头,泪水模糊了视线。 大半年里,她一边整理苏联航空教材译文,一边对着怀表担心他的安危。 1948 年春,她突发重病,昏迷中喊着他的名字,他连夜骑马赶回,救了她也带回航校筹建进展。 1950 年,刘亚楼赴苏谈判引进米格 - 15 战机,住集体宿舍,每天写一封信给她。 信里除了家常,更多是 “今天和苏方谈妥战机交付时间”“争取到 300 名苏联教官”。 她回信时,会在信末画小太阳,还附上自己翻译的战机维护手册摘要。 他试飞雅克 - 18 教练机那天,落地第一时间打电话:“这机型适合教新兵,空军有希望了!” 她在电话那头笑,说 “我把你的谈判纪要整理好了”,默默成了他的 “幕后助手”。 1955 年授衔大会后,刘亚楼穿着上将军服,肩上扛着空军建设的重担,常住在办公室。 桌上堆着全国机场选址蓝图,他趴在图上画航线,铅笔芯断了一根又一根。 翟云英每天送饭,递上热茶:“别太累了,空军强大也需要你保重身体。” 1956 年空军演习,他登上歼 - 6 原型机,亲自测试战机性能,机身晃动时仍紧盯仪表盘。 回家后,她端上清蒸鱼,听他兴奋讲 “战机爬升速度达标,能应对实战”,没提机舱里的危险。 1964 年,刘亚楼从东欧访问归来,腹痛加剧,确诊肝癌中晚期,却坚持改完空军发展报告。 报告里详细规划了 “1965-1970 年空军装备更新计划”,连新型雷达部署都标注得清清楚楚。 住进医院后,他体重锐减,仍让警卫员读空军简报,止痛药药效过了就咬着牙听。 某天午后,他精神稍缓,叫警卫员把翟云英请来,攥着她的手红了眼:“我这辈子,最对不起你,我走后,你可另寻良伴!” 翟云英眼泪砸在他手背上,摇头说 “我只陪你”,喂药时听他喃喃 “新型战机还没试飞”,心疼又敬佩。 1965 年 5 月 7 日,刘亚楼离世,他推动建立的空军体系已拥有 30 个航空兵师、近 6000 架战机。 翟云英披黑纱扶棺,把他葬在八宝山,怀表始终揣在怀里,也接过了他未竟的事业。 此后几十年,她拒绝说媒,穿着空军制服整理他留下的 100 多份航空规划文件,捐给空军档案馆。 她协助建立 “刘亚楼航空图书馆”,培养出 200 多名空军技术骨干,常对儿子刘煜滨说 “完成你爸的心愿”。 刘煜滨后来成了空军工程师,参与歼 - 10、歼 - 20 研发,每次试飞成功,都会带着她去八宝山告知好消息。 后来翟云英遗体葬在他身边,怀表被放在两人骨灰盒中间,见证着跨越半个多世纪的相守与传承。 如今,八宝山的墓碑上,两人的名字并排刻着,不远处的空军博物馆里,陈列着刘亚楼当年用过的航空地图。 他们的情感藏在怀表滴答声里,而刘亚楼为中国空军奠定的基础,早已化作蓝天卫士的钢铁翅膀,守护着祖国的领空。 信息来源:时代的选择:刘亚楼与翟云英的故事