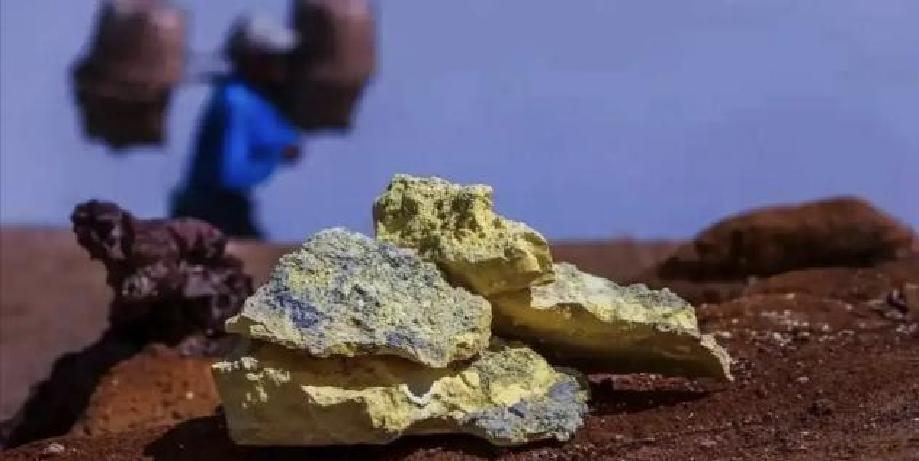

快讯!快讯! 据多家媒体报道,美国方面突然对外通报了与中方就若干领域达成共识的消息。 紧跟着这条消息,欧盟坐不住,公开提出希望获得同等待遇。这一点不难理解,但关键还得看各方的具体动作和落地安排。 10月初开始,中国对部分关键材料的出口实施更严格审批。据公开信息,欧盟在10月3日表达了暂停相关限制的诉求,并称仍在与中方沟通,尚未形成结果。 与欧方的表态对照,美方近期释放出一些缓和信号,包括农产品采购沟通、部分关税议题的讨论。这种差异,直接决定了谈的进度和内容密度。 放到产业层面稀土和相关材料是新能源车、电机、风电设备的核心环节。业内统计显示,中国在分离精炼环节占比较高,欧洲制造业对稳定供给依赖度不低。 美方这次尤其关注军工材料和农产品通道。据媒体报道,美国产业界对放宽原材料供给与农产品销售表达了正面预期,这也解释了他们的态度更偏向务实。 回到中欧沟通本身,过去一个月双方已有多轮对话,但仍处在规则、清单、审批流程的磨合期。这些都是需要逐条核对、逐项明确的技术性问题。 欧方从早先的强硬表达转向寻求同等待遇,说明对供给稳定的现实压力确实存在。对话方向没有问题,重点是把可执行的安排摆到桌面上。 中方的管控出发点很清楚:资源安全、产业链稳定、环保与合规,不针对第三方。只要满足合规要求,合作空间一直在。 具体到怎么合作,可以谈长协、配额、溯源审查、绿色标准,这些都是各方可操作的路径,减少不确定性,保障生产与交付节奏。 中美这次能把分歧控住在可谈的范围内,证明务实沟通有用。中欧只要拿出明确方案,推进效率不会差。 话说到这里,姿态与方案要匹配,倡议与调整要同步,才谈得稳、走得远。我们看行动,也按规则办事。