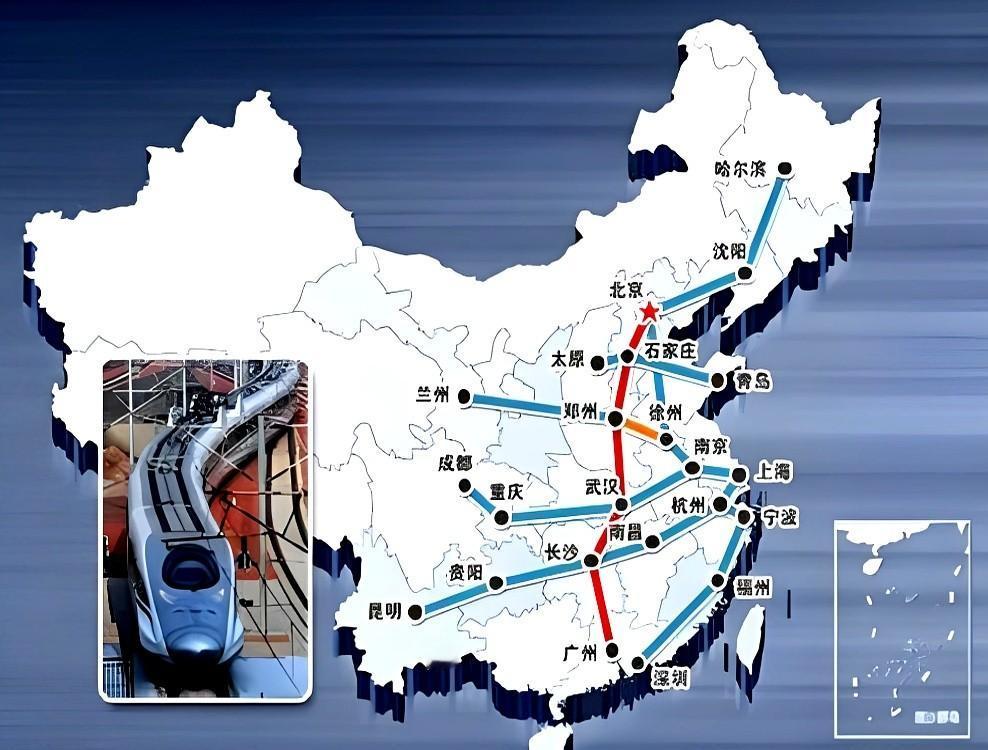

为什么当年的西方,要把先进的高铁技术转让给中国? 最根本的原因只有一个,那就是穷! 二十年前,像德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎重工这些高铁大厂,生产线是有,专利也很多,就是根本没啥用武之地。 德国西门子那会儿在高铁圈名气大得很,ICE 技术吹得神乎其神,可背地里轨道交通部门已经连续三年亏损,账本红得刺眼。 德国本土的高铁网早就修得密不透风,新线路审批比登天还难,旗下纽伦堡工厂的生产线开工率连 40% 都不到,几百名工人被迫轮休,总部会议室里天天讨论的不是技术升级,而是怎么砍掉亏损业务。更头疼的是,欧洲内部市场被分得七零八落,法国阿尔斯通、西班牙 CAF 都在抢剩饭,西门子连维持基本产能都费劲。 法国阿尔斯通更惨,2003 年一年就亏了 19 亿欧元,股价跌得跟废纸似的,全靠法国政府紧急注资才没倒闭。这家造过 TGV 高铁的巨头,当时手里的订单少得可怜,为了十几列动车组的生意,能跟西门子闹上法庭。公司高管开会时明说:“只要能拿到订单,条件随便谈”,技术转让在他们眼里早不是底线,而是活命的筹码。 日本川崎重工也好不到哪儿去,新干线技术虽然成熟,可海外市场根本打不开。2000 年前后竞标台湾高铁项目输了,东南亚市场又没钱建高铁,自家生产线闲得能长草。当时川崎重工的高管私下吐槽:“新干线的技术图纸堆得比人高,可除了日本本土那几条线,连个试跑的地方都没有”。 就在这些巨头走投无路的时候,中国抛出了橄榄枝。2004 年铁道部的动车组招标公告,直接让他们眼睛发绿。可这橄榄枝上全是刺,铁道部早把规矩定死了:想投标?先跟中国南北车签技术转让合同,关键技术必须交出来,还得用中国品牌。更狠的是,钱不是先给,得等中国工程师学会了、通过考核才付款。相当于让老外当老师,学生考不过,老师一分钱拿不到。 为啥这些巨头愿意忍?因为中国的市场大到无法拒绝。当时全球高铁市场就是一潭死水,欧洲各国铁路网早成型,日本新干线海外投标屡屡碰壁,中国抛出的不仅是 140 列动车组的订单,背后还有 “四纵四横” 的庞大规划,这可是人类历史上从没见过的高铁大市场。阿尔斯通高管后来回忆:“谁放弃中国,就等于放弃未来十年的营收增长”。 更妙的是,铁道部故意只留了南北车两家 “战略买家”,让西门子、阿尔斯通、川崎重工、庞巴迪四家外企抢破头。西门子一开始还端着架子,不愿转让列车网络控制技术,结果投标截止日都没找到合作方,眼睁睁看着川崎重工、阿尔斯通瓜分订单。等到 2005 年铁道部招时速 300 公里动车组,西门子立马换了脸,主动把技术清单摆到桌上,就怕再被踢出局。 还有个没法说的秘密:这些巨头本以为能 “留一手”。川崎重工给中国的 E2 系动车组,一开始是缩水版的 4 动 4 拖结构,比日本本土的 6 动 2 拖少了两个动力单元。可他们没算到,中国工程师拿着转让的技术举一反三,短短几年就搞出了 CRH380 系列,速度直接飙到 380 公里,反超了老师。现在再看当年的交易,哪是西方 “施舍” 技术?分明是中国掐准了他们的命门,一边是活不下去的经营困境,一边是无法抗拒的市场诱惑,再加上铁道部精准的谈判策略,老外只能乖乖交出技术。 就像后来西门子高管说的:“当时不是我们选中国,是中国选了我们,而且我们根本没资格说不”。 说到底,这从来不是什么技术慈善,而是生意场上的现实博弈。西方巨头当年的 “穷途末路”,反倒成了中国高铁崛起的绝佳跳板,这波操作,才算真正把 “师夷长技以制夷” 玩明白了。