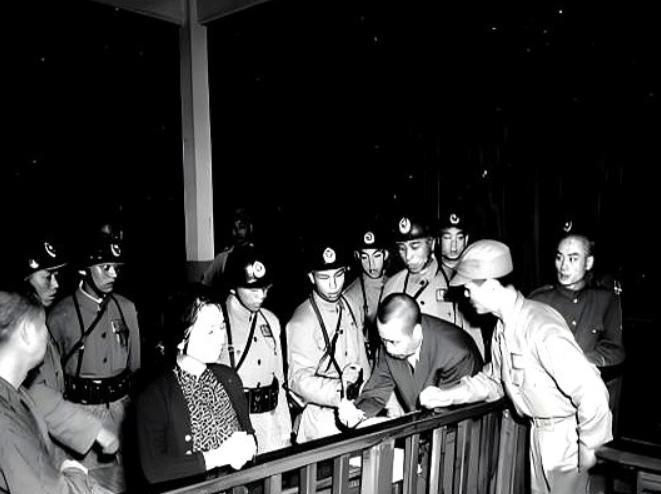

戴笠死后,周总理为何评价说,他的死可以让中国革命提前十年成功? 周恩来留过一句话,平平实实放在那儿,戴笠之死,让中国革命提前十年,这话不是评书段子,也不是气话,真刀真枪打了十几年的情报仗,掰着指头算出来的账。 这人什么来路,浙江人,原名戴春风,家里读书人,求学,出洋,进黄埔,台阶一步步踩稳,胃口不露,心思细,进了蒋介石最核心的圈子,国民党情报系统里,他那层级写的是副局长,局里里外外听他口令,毛人凤、郑介民站一边,节奏不是一个拍子。 抗战那些年,他办过不少事,刺张啸林,处置傅筱庵,破日本谍网,给盟军递信息,这些都在账面上躺着,更多精力却盯着共产党,派人摸线,定点清除,截通讯,挖暗桩,他把自己定位成蒋介石最可靠的那只手,明面上打侵略,暗地里压对手,顺着这条路走到底。 军统是怎么被他捏出来的,复兴社那条线转过来,名头换了几道,调查统计局到军统,职责落在肃清与监控两个字上,戴笠想的是网得密,网得广,城市有点,乡村有点,部队里有人,文人堆里有人,工厂码头有眼睛,青楼茶肆有耳朵,哪里有人群哪里就有触角,动静能收得上来。 内部管理也被他抠得很细,特工婚事管着,怕后路牵扯,训练科目一项项上,射击,爆破,易容,下毒,外头看是侦缉系统,里头更像一套奉令的组织,口径统一,只信蒋介石,荣誉与抚恤做得周全,牺牲之后,家里有人照应,孩子有人管,这些安排在当年很能稳住人心,手段上的硬度也在那儿摆着,重庆那处中美合作所,不是办公楼,押送与审讯一起转,进去的人,出来的少。 我党为何拿他当劲敌,了解得太透,他盯着延安生活的薄弱点,放过流言,盯着队伍纪律的口碑,安插假冒的身份去搅乱,边区那面他派过三十多名精干潜伏,奔着高层去的斩首设想,新华日报与延安情报站,他借着合作旗号做交换,做分化,我方情报那会儿还在摸索,很多时候靠周恩来亲自把关,靠李克农盯现场,很多教训是用命换回来的。 上海,香港,南京那条线,若他的牌一直攥着,暴露会更早,损失会更大,后面我们拿下吴石、刘斐、郭汝瑰这些高层线索,节点都落在他不在之后,若是他仍在,能撑多久,不好下定论。 再看他与蒋介石的关系,忠诚摆在第一位,他不抢政治位置,不争功名,唯一的指向是校长,话撂得直,我只认您,其他一概不沾,这样的人,信任度自然高,权力密度也会聚起来,军统握在手上,还同美国人谈过事,筹建海军特种部队,自成训练基地,队伍规模不断上,忠义救国军那条社会武装的链条也与他呼应,第二中心的影子渐显。 战事一停,国际压力压着,国内反感的声音也起,蒋介石心里有数,这个权力体要限,晚了难收,他进京那次带着辞职信,打算把军统交出来,转去海军,飞机在南京郊外撞山,现场毁坏严重,具体缘由成谜,那年四十二。 戴笠一去,军统的节拍乱了,毛人凤接手,压不住,郑介民不服,唐纵也横着看,省区之间彼此有人事争执,忠义救国军被拆分改编成交警总队,从军统那头剥离,旧有的线团散了不少。 这边,我方隐蔽战线架子稳了,周恩来定策略,李克农带队伍,城市里的潜伏慢慢深入,刘光典、吴石、朱枫、张志忠,这些名字在资料里往上冒,国民党高层会上的记录,战略走向的草案,流出速度变快,辽沈,淮海,平津,三大战役推进节奏起来了,战场上拼的是火力,人心与补给背后是信息的节奏,脖子让情报卡住,动作就慢。 若戴笠仍在,不说扭转全局,迟缓若干年是看得见的,十年这三个字,不虚。 人物的复杂处在于,他不被一个词盖住,不是标签那么简单,也不是几句评价能定性,他是那个时段里最极端的情报操盘手,国共之间隐蔽战的最大变量,他在,很多城市里的地下点要延后,很多名单要提前暴露,他不在,时间表整体往前挪。 周恩来说他死得及时,这句话平静,分量重,放回今天看隐蔽战线,镜头上光鲜的不多,更多是无名的跑线与对抗,是桌面下的拉扯,是下一步棋的伏笔。