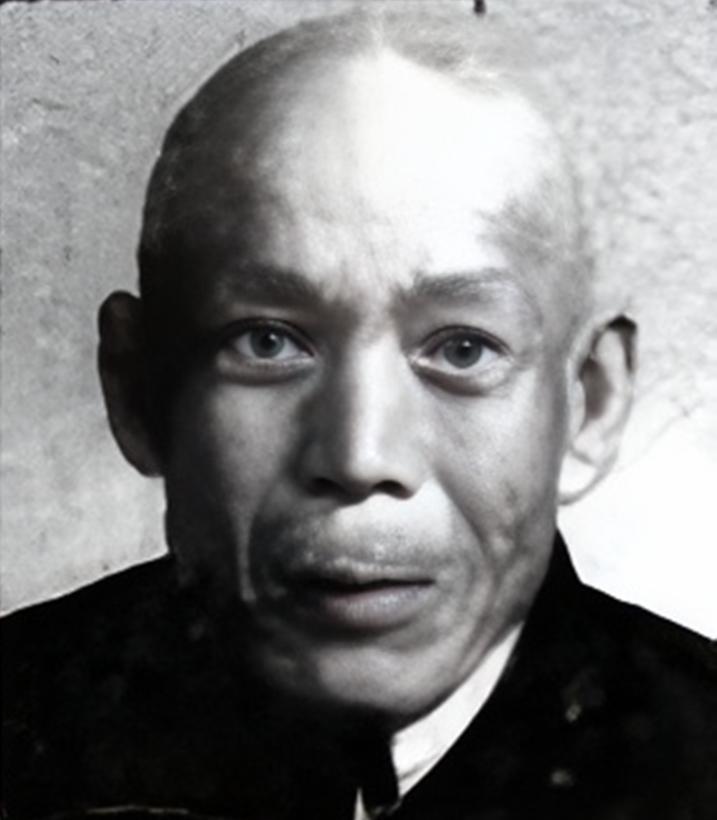

1960年,一农村老汉来到中南海门口,问警卫员:“老朱”在吗? 主要信源:(香城都市报——祭老红军) 1960年秋日的一个清晨,中南海新华门前银杏叶正泛着金黄。 一位身着粗布褂子的老人站在门前,布满老茧的手紧紧攥着一个布包袱。 哨兵注意到这位不寻常的访客。 虽然衣着朴素,但身板挺直,眼神里透着不同寻常的坚毅。 老人自称罗忠文,来自湖北咸宁。 当被问及来意时,他语气坚定地说要见"老朱"。 这个亲切的称呼让哨兵意识到事情不简单,立即向上级汇报。 经过层层请示,最终由罗瑞卿将军亲自接见了这位特殊的客人。 罗忠文与朱德的缘分要追溯到烽火连天的革命岁月。 1927年,罗忠文在湖北老家加入了农民赤卫队。 那时他是个地道的庄稼汉,但看到地主欺压百姓,心里总憋着一股劲要改变这个世道。 参军后,他凭借过人的体魄和不怕死的劲头,很快在队伍里崭露头角。 长征途中,罗忠文留下了许多传奇故事。 过草地时,部队遭遇沼泽地,他主动跳进齐腰深的泥潭铺设木板。 冰凉的泥水浸透军装,他咬紧牙关坚持了整整一天,为部队开辟了安全通道。 这件事让朱德印象深刻,后来经常提起这个"泥潭里的硬汉"。 在八路军总司令部担任炊事员期间,罗忠文与朱德建立了深厚情谊。 每到开饭时间,他总会给朱德留一碗热汤。 有次日军扫荡,罗忠文背着行军锅护送朱德转移,途中遭遇敌人,他毫不犹豫地用身体为总司令挡子弹,左臂留下了一道深深的伤疤。 抗战胜利后,罗忠文本可以留在机关工作,但他选择回乡务农。 临走时,朱德握着他的手说:"老罗啊,回去要带着乡亲们把生产搞起来。" 这句话成了罗忠文后半生的座右铭。 回到咸宁老家,罗忠文谢绝了县里安排的职务,一心扑在农业生产上。 他在荒坡上开垦梯田,带领村民修水渠,硬是把贫瘠的山地变成了良田。 村里人都佩服这个老红军的实干精神。 1960年,当地遭遇严重旱灾。 罗忠文眼看着乡亲们挨饿,心急如焚。 他想起朱德曾经说过"有困难要及时反映",于是毅然踏上了北上的列车。 临行前,妻子把家里仅有的干粮都塞进他的包袱,担心地说:"你这把年纪了,路上要小心。" 见到罗瑞卿后,罗忠文详细汇报了家乡的灾情。 他从包袱里取出几株干枯的禾苗,声音哽咽:"庄稼都旱死了,群众现在靠挖野菜度日。" 这位经历过枪林弹雨的老兵,说到动情处不禁老泪纵横。 罗瑞卿认真听取汇报后,当即指示有关部门研究救灾方案。 临别时,他握着罗忠文的手说:"老同志,你这份心意为党和政府提供了重要情况。" 回到家乡后,罗忠文积极组织生产自救。 他带领村民打井取水,抢种晚秋作物,终于帮助乡亲们度过了难关。 县里根据他反映的情况,及时调整了粮食调配政策,避免了更严重的饥荒。 晚年罗忠文仍然闲不住,经常给年轻人讲革命故事。 他总说:"当年过草地时,战友们牺牲前最惦记的就是让老百姓过上好日子。" 1975年春天,罗忠文病倒在床,县里派人来看望时,他还在惦记着村里的水稻长势。 这位老红军去世时,村民自发为他送行。 葬礼上,一位当年被他从饥荒中救下的老人哭着说:"罗老心里装的都是咱们老百姓啊。" 如今在咸宁罗家嘴村,还能看到罗忠文当年带领村民修建的水渠仍在灌溉着千亩良田。 村民们说,每到丰收时节,就会想起这位心里装着群众的老红军。 他的一生,正如他常说的那句话:"只要心里装着群众,就没有过不去的难关。" 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!