一则简短的消息,足以让全世界的心脏为之一窒:卢浮宫一件被盗文物已损毁。这不仅仅是一桩博物馆失窃案的后续,这是一声沉闷的警钟,敲响在每一个珍视人类共同遗产的人心头。它不仅仅意味着一个珍贵“物件”的物理性消失,更意味着一页不可替代的“文明记忆”被暴力地从人类历史的书卷中撕下,化为齑粉。其损失之巨,远超其保险单上的天文数字,这是一场对知识、美学与历史连续性的永久性创伤。 每一件入驻卢浮宫这般世界级殿堂的文物,都绝非简单的陈列品。它们是穿越时空的信使,身上镌刻着创造它的时代的指纹、信仰、审美与技艺。一件古埃及的雕像,诉说着法老与神祇的权威;一件文艺复兴的画作,澎湃着人性觉醒的激流;一件古希腊的陶罐,勾勒出城邦公民的日常生活。它们构成了我们理解“我们是谁,我们从何处来”的关键证据链。 文物的损毁,尤其是这种因犯罪导致的非正常损毁,等同于一场“文明的谋杀”。它切断了我们与那段历史直接对话的纽带。我们可以通过复制品感知其形,却永远无法再通过原作体会其神——那种只有历经千年岁月洗礼才能沉淀出的包浆、气息和能量场。研究戛然而止,许多未解之谜或许将永无答案。这种损失是绝对且不可逆的,它在地球文明的星图上,永久地熄灭了一颗星星。 卢浮宫,作为世界上安保最严密的机构之一,竟发生文物被盗并损毁的事件,这无疑击碎了公众对“文化堡垒”安全性的信任。人们不禁要追问:是内部管理出现了漏洞,是安保系统存在致命缺陷,还是遇到了技艺高超、远超预期的犯罪团伙?这场悲剧迫使全球博物馆都必须重新审视自己的安全预案,从物理防护到数字监控,从人员培训到应急机制,进行一次彻底的“压力测试”。守护人类遗产的职责,重于泰山。而文物被盗后遭损毁,这一结果往往更令人心寒。它通常指向几种黑暗的可能:或许是犯罪分子在仓皇转移、藏匿过程中,因极度不专业的处理导致意外破损;或许是罪行败露后,为销毁证据而故意毁坏;更极端的一种可能,是这背后牵扯到某种畸形的“定制化”犯罪,即某些隐秘的收藏家或势力,出于独占欲或某种偏执信仰,要求“得不到就毁掉”,以确保此物永不现世。无论哪种原因,都揭示了在巨大利益驱动下,文化遗产所面临的赤裸裸的暴力威胁,以及人性中对待共同财富的冷漠与残忍。 卢浮宫的文物,虽然物理上位于巴黎,但就其价值而言,属于全人类。正如金字塔是埃及的,也是世界的;长城是中国的,也是世界的。因此,卢浮宫之殇,是全世界共同承受的损失。这一事件再次尖锐地提出了一个命题:对于这些跨越国界的人类共同遗产,保护的责任不应也不能仅由所在国或机构单独承担。国际社会需要更强有力的合作与公约,在情报共享、追索罪犯、打击非法文物贸易等方面构建更紧密的网络。这也促使我们反思与文物相关的伦理问题。我们对文物的“占有”观念是否应该改变?那些在殖民时代或通过其他非公平途径流入西方博物馆的文物,其归属权问题一直存在争议。卢浮宫事件以一种极端的方式提醒我们,无论文物身处何地,最根本的原则是确保其安全与永续传承。任何基于民族主义或政治意图的争论,都不应凌驾于保护文物本身这一最高准则之上。 哀悼之后,必须是行动。卢浮宫文物损毁的悲剧,应成为全球文博界乃至整个社会深刻反思并强化行动的催化剂。于博物馆而言,需加大投入,引入更尖端的安防技术(如人工智能行为识别、物联网追踪标签等),并建立更严格的内部监管流程,杜绝“内鬼”可能。此外,应加速完成所有馆藏的高精度数字化存档。即便实物损毁,至少还能留存最完整的数据,为研究、教育和未来可能的复原(如3D打印)留下火种。于国际社会与各国政府而言,应携手加大针对文物犯罪的打击力度,完善法律法规,让盗窃和破坏文化遗产的行为付出难以承受的代价。于我们每个普通人而言,则应借此机会提升对文化遗产的珍视与敬畏之心。当我们走进博物馆,以朝圣般的心情欣赏每一件展品时,我们便成为了守护者的一员。公众的关注和监督,是保护文物最广泛的基石。

![卢浮宫一件被盗文物已损毁法国大侄子好着急![大笑][大笑]话说这不是平账吗[do](http://image.uczzd.cn/13315136193902028905.jpg?id=0)

用户10xxx29

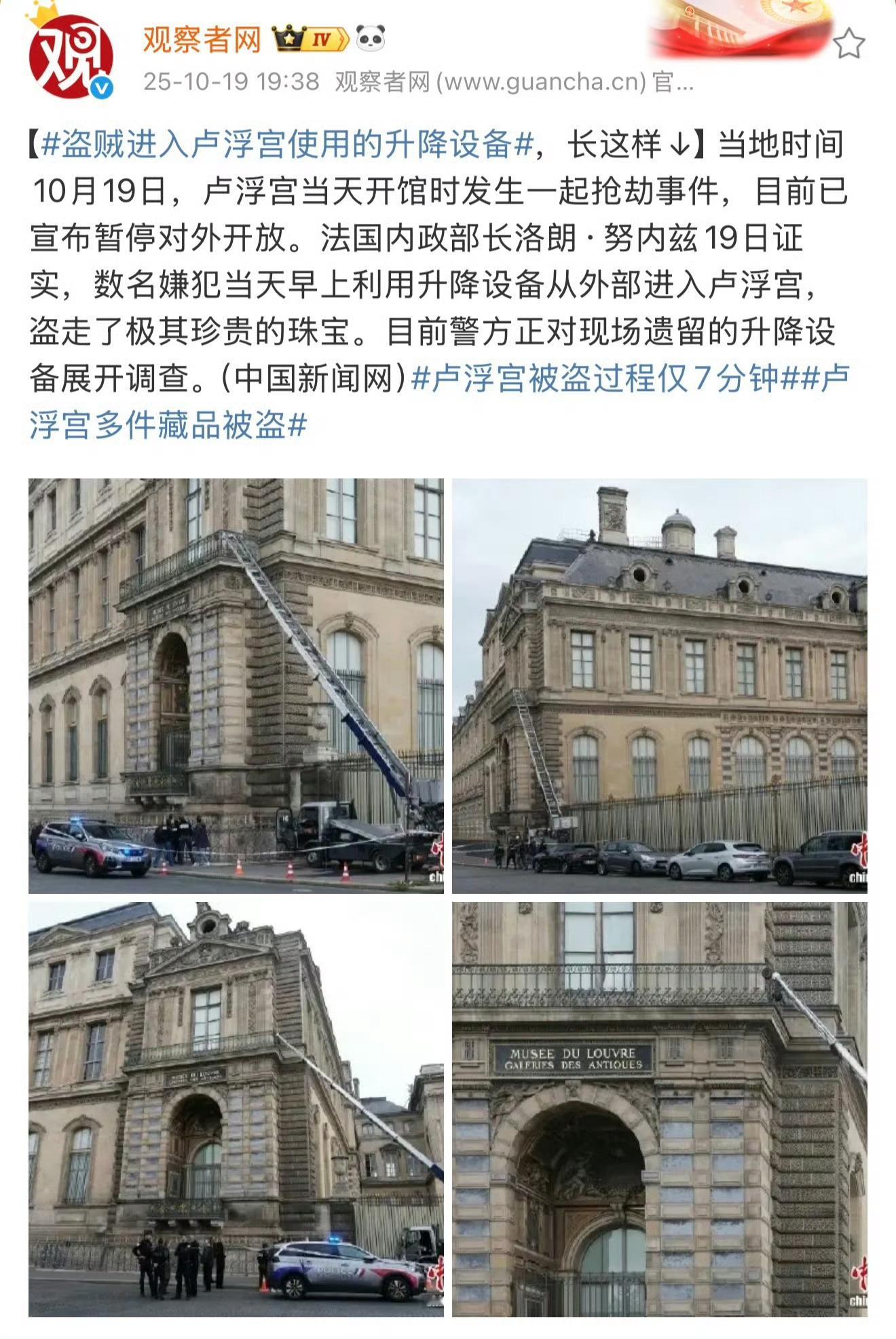

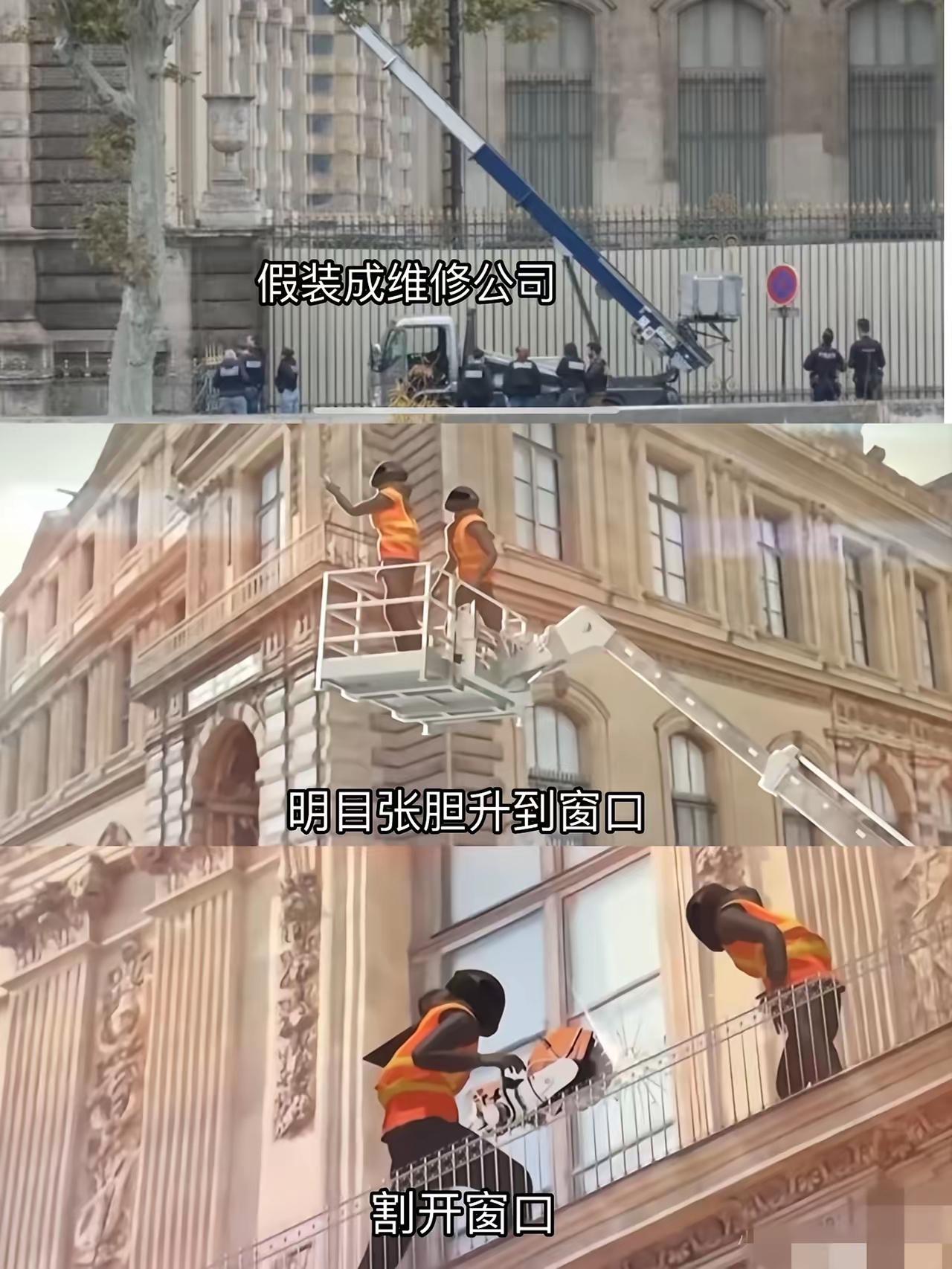

赶紧该还谁还谁就完事了。还卢浮宫,没有里边的展品,卢浮宫就是个不太好用的茅坑。