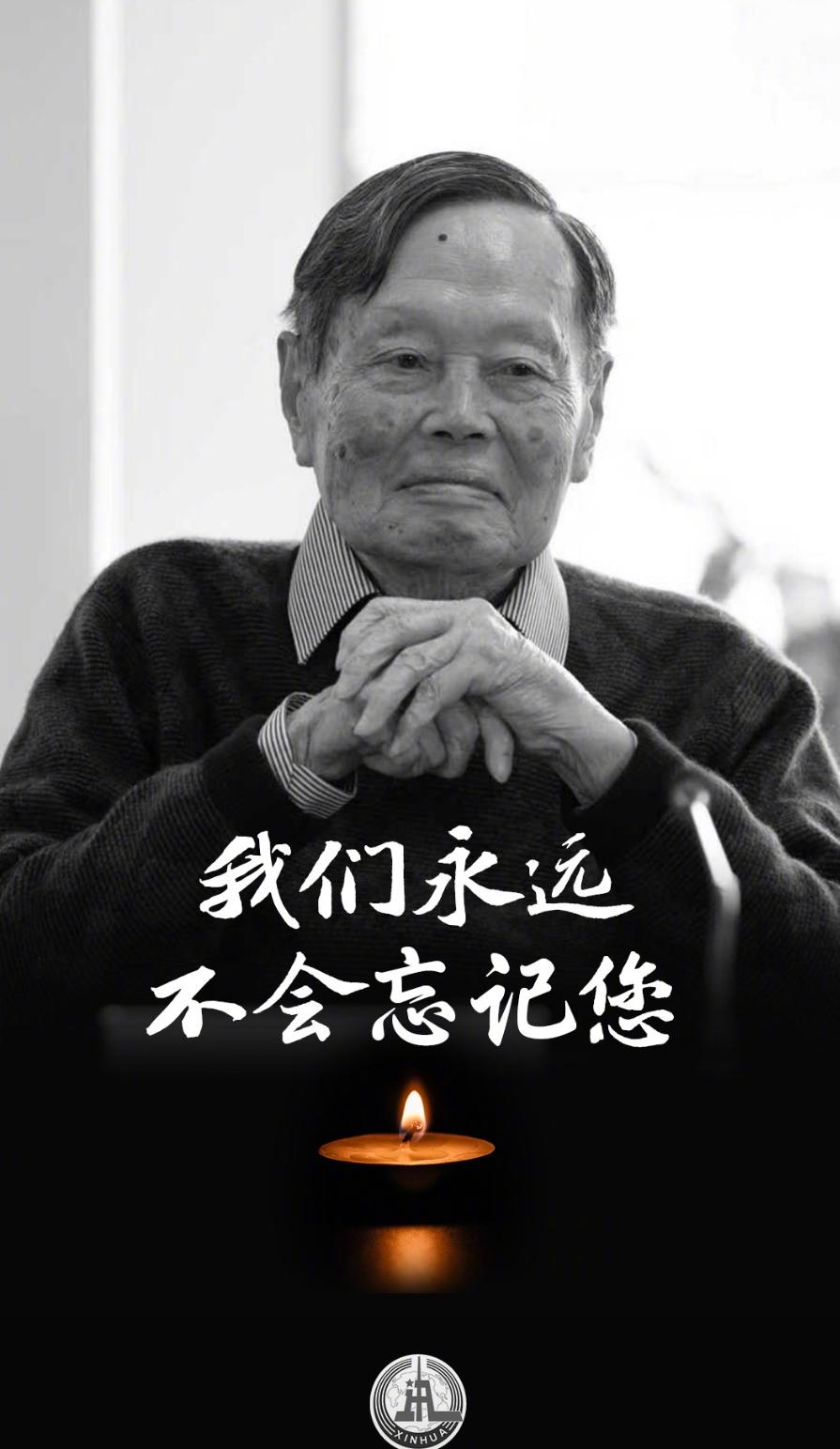

杨振宁先生的逝世,标志着一个科学时代的落幕,但他留下的科学遗产与家国情怀将长存世间。这位伟大的物理学家以其卓越的智慧、深厚的文化底蕴和强烈的爱国情怀,书写了跨越一个世纪的传奇。 杨振宁先生对物理学的贡献是里程碑式的。他与米尔斯提出的杨-米尔斯规范场论奠定了粒子物理标准模型的基础,被公认为20世纪物理学最重要的成就之一,与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美。1957年,他与李政道因提出弱相互作用中宇称不守恒理论而共同获得诺贝尔物理学奖,成为最早获得诺贝尔奖的华人科学家之一。此外,他在统计力学领域提出的杨-巴克斯特方程,开辟了物理和数学研究的新方向。清华大学曾将他在物理学四个领域的13项重要贡献刻于大理石上,作为其90岁寿辰的礼物。这些成就不仅彰显了其个人的科学天才,也极大地推动了人类对自然规律的认知。 杨振宁先生一生心怀家国,始终致力于中国的科学事业与人才培养。1971年,在中美关系尚未解冻之际,他毅然成为首批回国访问的美籍科学家,架起了中美科学交流的桥梁。此后他多次回国访问,为中国的科技发展、教育改革和人才培养建言献策。2003年,81岁高龄的杨振宁先生正式全职回到清华大学任教,将晚年心血倾注于清华高等研究院的建设。他亲自为本科生授课,以其深厚的学识和严谨的治学态度影响了一代代青年学人。他曾说:“我的一生可以算作一个圆,从一个地方开始,走了很远的地方,现在又回来了。”这个“圆”不仅是他个人轨迹的写照,也象征着他科学事业与家国情怀的完美融合。 杨振宁先生一生秉持宁拙毋巧,宁朴毋华的治学态度和人生态度。这句格言前四字讲的是科学精神,后四字说的是人格特征,一直是他为学、为人的规范。他既是一位具有全球视野的科学家,能够像飞鸟一样俯瞰物理学全局,又能如青蛙般深入细节。同时,他也是一个正常的天才,待人接物平等,富有君子之风。晚年他仍保持对世界旺盛的好奇心,喜欢用镜头记录生活,自拍自剪,还为友人的小孙子拍摄特写镜头,展现出对生活细微之处的体察。 杨振宁先生与清华园的缘分深厚,跨越了近一个世纪。1929年,7岁的他随父亲杨武之教授入住清华园,在这里度过了八年的童年时光。2003年,81岁的他重返清华园定居,将住所命名为归根居并写下耄耋新事业,东篱归根翁”的诗句。他将清华大学高等研究院的发展作为自己的新事业,致力于在这里建立一个纯粹、自由的学术殿堂。他曾动情地说:我从小在清华园中长大,对园中的一草一木都有深厚的感情。我愿在有生之年尽力帮助清华大学发展。 在杨振宁先生百岁华诞之际,他重提好友邓稼先1971年信中所写但愿人长久,千里共同途,并深情回应道:稼先,我懂你共同途的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你共同途的瞩望,我相信你也会满意的。这句话不仅是他对挚友的承诺,也是他一生致力于祖国科学事业的真实写照。杨振宁先生的一生,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。正如他钟爱的杜甫诗句文章千古事,得失寸心知,他的百年人生是一部闪耀在人类群星中的千古篇章。先生之风,山高水长科学之光,永世流传。