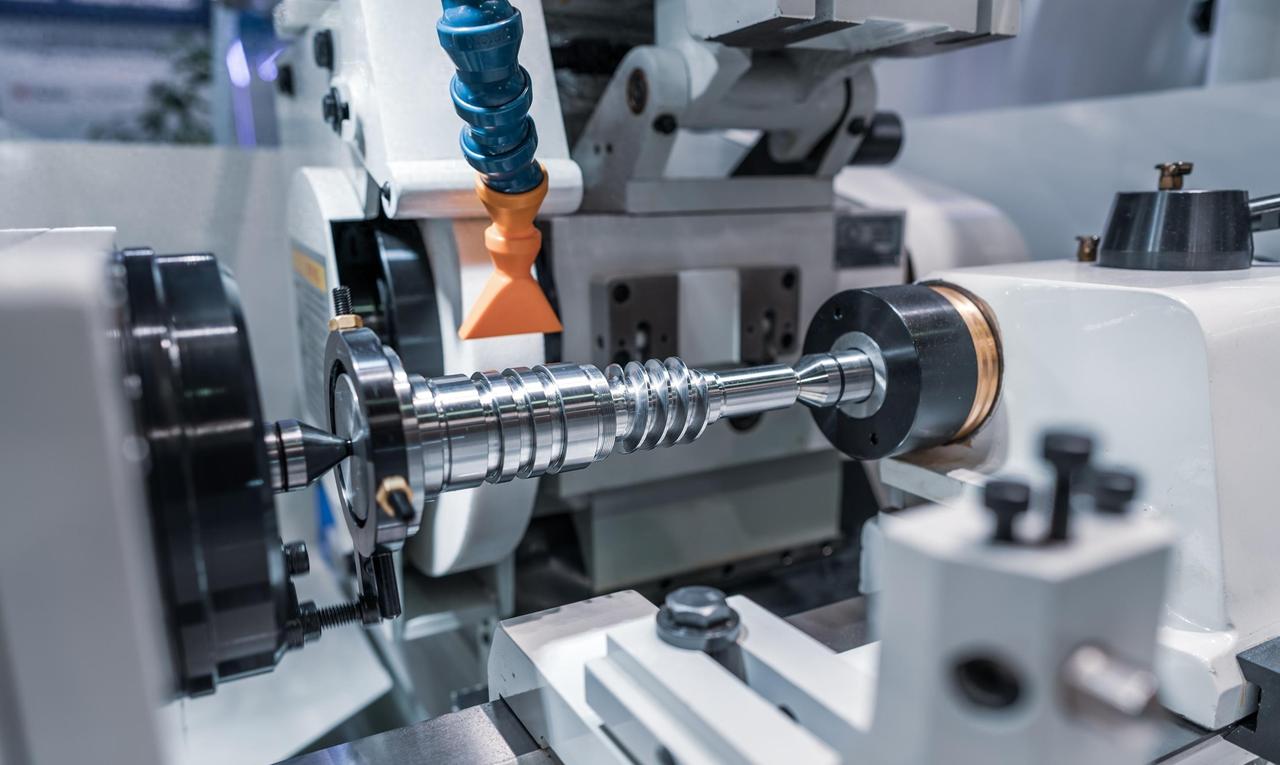

荷兰又出了个新规定,不许中国企业买高端半导体设备,格力立马把原定的三十台进口设备订单全取消了,转头就找上北方华创和中电科48所,一口气签了二十一点八个亿的单子,国产设备不但没耽误,还比原来早了四个月交货。 先说说荷兰那新规到底有多狠。2025 年 9 月,荷兰突然把碳化硅外延炉、DUV 光刻机这些高端半导体设备都列入了对华禁运清单,不光不让新卖,连已经卖出去的设备想维护都要卡审批,订单审批周期还拉长到 90 天,明摆着就是要在半导体设备上拿捏我们。 要知道,以前中国企业买这类设备大多得靠进口,荷兰这一招等于断了不少企业的供应链,不少人都捏了把汗,担心企业会陷入停滞。 可谁也没想到,格力半点没犹豫,直接把原定进口的 30 台设备订单全取消了,转头就和北方华创、中电科 48 所签了 21.8 亿元的单子,更让人意外的是,国产设备不光能顶上去,交货时间还比原计划早了四个月。 这可不是格力一时冲动,要是国产设备没真本事,没人敢拿几十亿的单子开玩笑。 先说说格力选的这两家国产企业到底靠不靠谱。北方华创早就是半导体设备领域的老牌子了,他家的立式退火炉在中芯国际这些大厂的 28 纳米产线上都用了好几年,根本不是新手试水的产品。 这次给格力供的设备里,有款刻蚀机经过了 10 万片量产验证,定位精度能做到 0.012 毫米,轨迹运行还特别稳,完全符合生产要求。中电科 48 所更不用说,专门做半导体装备几十年,今年 2 月就批量发过 30 台同款的 8 英寸碳化硅外延炉,客户反馈一直很稳定。 这次给格力的设备还加了激光定位、自纠偏技术,就算运行中出现点小偏差,设备自己就能调过来,比以前的进口设备还省心。 可能有人会问,以前都说国产设备不如进口的,怎么突然就能用了?其实这不是突然的,是攒了十几年的功夫。中电科 48 所为了搞关键设备离子注入机,整整啃了 20 多年,攻克了上千个技术难点,才实现 28 纳米工艺全覆盖。 北方华创更踏实,二十多年深耕半导体设备,从刻蚀机到薄膜沉积设备,慢慢搭起了完整的技术平台,光是立式炉出货都突破 1000 台了,没真本事根本撑不起这么大的量。 而且整个行业的进步都在提速,2025 年上半年,国内半导体设备的国产化率已经从去年的 25% 涨到了 45%,光是成熟制程的芯片自给率就达到了 60%,中芯国际的 28 纳米产线里,国产设备占比都超过六成了。 格力敢换单,就是吃准了国产设备已经过了 “能用” 的阶段,现在早就到 “好用” 的水平了。 再说说交货时间为啥能提前四个月。以前买进口设备,光是等生产就得大半年,运到国内还要过海关、做调试,中间哪个环节卡一下,工期就拖了。国产设备就没这些麻烦,北方华创和中电科 48 所的厂房就在国内,供应链也都是本地的,零件调配、组装调试都快得很。 而且格力早就和这两家企业搭上线了,从 2023 年就开始测试国产设备,足足测了 18 个月,把性能、适配这些问题早就解决了,订单一签就能直接生产,自然能抢工期。 更贴心的是售后,以前进口设备坏了,等着外国工程师来修至少要一个月,现在国产设备的维修团队 2 小时内就能到场,参数调整也灵活,根本不耽误生产。 格力自己的准备也没落下,它早就不是只做空调的企业了,每年砸 69 亿搞研发,养着 1.6 万研发人员,还和电子科技大学建了联合研究中心,早就实现 1200 伏车规级芯片量产了。武汉的智能装备基地一年扩产三次,月产能从 6 台提到 20 台,库存充足得很,这也是能快速交货的底气之一。 有企业自己的布局,再加上国产设备的硬实力,荷兰的禁令反而成了契机,让大家看到国产设备不光能替代进口,还能做得更好。 其实荷兰那边自己也挺被动的,他们可能忘了中国占全球近一半的半导体设备需求。新规出来后,ASML 股价当天就跌了 8.2%,因为 2024 年中国市场占了它 28% 的营收,其中 DUV 设备贡献了 90% 的对华销售额。 荷兰半导体产业 12 万员工里,20% 的岗位都和对华贸易有关,真丢了中国市场,裁员潮都可能来。最近荷兰政府已经开始重新审视管制标准,明显是扛不住产业界的压力了。 这么看下来,格力换设备的事,表面是企业应对禁令的选择,实际是国产半导体设备这些年厚积薄发的结果。从十几年前 6 英寸设备都要全进口,到现在 8 英寸设备能批量发货、28 纳米核心设备全覆盖,这一步步走得特别扎实。 荷兰的限制没能卡住我们的脖子,反倒让国产设备迎来了黄金机会,也让更多企业敢用、愿用国产设备。这不是靠运气,是靠无数企业啃硬骨头的坚持,靠真金白银的研发投入,这样的进步才实实在在,也经得起考验。