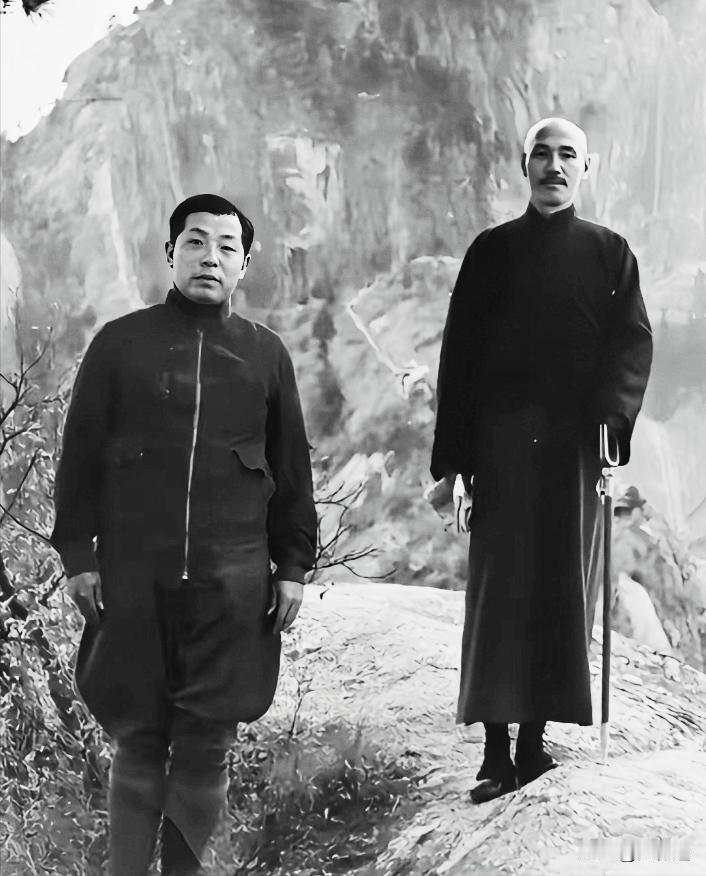

西安事变前夕,张学良与蒋中正一起爬山的合影老照片。这绝非演戏,也不是电视剧里的演员,而是他们二人当时真实的样貌。那时候少帅真是帅啊! 那张照片,是1930年拍的。 那年张二十九岁,正是风头最劲的时候。东北他说了算,蒋介石那会儿刚打完中原,基本全国听他指挥,但北方还得靠张。 两个人那个时候关系挺近,蒋介石嘴上不说什么,背后是挺看重张学良的。 吃饭带着,谈事也带着,合影自然也得一起拍。 张这人呢,嘴上不服气,心里还是有点高兴的。他年纪轻,家底厚,人又长得精神,说话带劲,有点“谁都不怕”的劲头。蒋看他,有时候像看学生,有时候像看对手。 表面上俩人客客气气,但懂的人都知道,里面早有点较劲的意思。 这一切在九一八之后变了。 日本人在东北开了火,打得又快又狠,张学良当时驻在北平,没下令反击。 那天晚上的电报来得密,一封接一封,张站在地图前看了很久,没吭声。 有人说是蒋介石让他别动手,也有人说他自己没主意。反正事儿出来了,东北一天之内丢了大半,全国一片骂声。 北京的报纸、街头的传单,全是“张少帅软了”“不抵抗将军”这种话。 蒋介石态度冷冷的,没安慰他,也没责备。就四个字:“以大局为重。”张听了这话,半天说不出一句。 他以为自己在蒋心里起码有点分量,结果一出事,发现什么都不是。 没多久,他被送去欧洲“考察”,实则就是软性下放,别回来搅局。张在国外待了几个月,回来后就没以前那么锋利了。人变得安静了点,但脾气还是倔。 他最过不去的,是蒋整天讲“安内攘外”。蒋的逻辑很简单,先剿共,再谈抗日。张不这么看。他说:“外头都打进来了,怎么能先打自己人?”这个话,他当面说过,信里也写过。蒋没搭理。两人开会,一开始还能坐下来谈,后来几乎每次都吵。一次在西安,张拍着桌子站起来,蒋盯着他,谁也不让步。会议最后是散了,气也没消。 那时红军已经退到陕北,人数不多,日子也不好过。一个叫保安的小县,破得厉害,庙比人多。红军驻扎那儿,吃住都靠自己扛。张学良手里有粮有兵,他没明说支持,但背地里帮过。拨了五万块钱让人转给红军,还让被服厂做了棉衣送过去。还有人说他派车送过牛奶。这些事儿当时谁都没讲,几十年后邓榕在书里写出来,才有人知道。 蒋的判断是,“剿匪快结束了”,这场仗再打几个月就能清场。他在日记里写了,说“剿匪已至最后五分钟”。张听了这话,没表态。可当天晚上,他在行营走了两个钟头,谁劝都不听。他知道,如果现在不动手,红军就可能真的被消灭。再加上日本在北边蠢蠢欲动,他心里越来越烦。 西安事变前两天,张学良什么都没说。和几个亲信低声交代了一些事,军队调动也悄悄安排好了。12月12号清早,东北军和杨虎城的部队动手了,包围了蒋介石在华清池的行宫。蒋还在睡觉,一听枪响就翻墙跑,结果掉进沟里,摔了。抓回来时人是清醒的,但脸色难看。张学良没去见他,让人把他安置好。 接下来的几天,气氛很僵。蒋被软禁,张没动他,吃穿都照顾得好。宋美龄很快从南京赶到,一见面就说:“学良,你知道这是什么后果吗?”张没说话,听完她的话,只回了一句:“我不为自己,是为了国家。”周恩来也来了,谈判断断续续地谈了几天。蒋那边开始松口,说愿意考虑停止内战、联合抗日。 这事最后是这么结的:蒋被放了,红军保住了,国共也开始第二次合作。 张学良自己知道,这步棋走出去就回不来了。 他亲自把蒋送上车。那天风大,车一启动,尘土卷得人睁不开眼。张站在车旁,说了一句“先生保重”,蒋没回头,只摆了摆手。 回到南京没几天,张被软禁。 起初是在南京,后来转到奉化,最后去了台湾。 整整五十五年,没自由,也没话语权。晚年有人去采访他,他说:“那时候我年轻,不懂事。”再问,他就不说了。 蒋介石那边,声望反而因为这事儿涨了。 他回南京那天,街头挂满标语,说“领袖归来”。但军队里、尤其北方那帮子人,对他那点信义看得清。 他和张之间,再没了早年的那点亲近。 1975年,蒋介石病逝。 消息传到张学良那里,他没什么反应。第二天,写了一副挽联:“关怀之殷,情同骨肉;政见之争,宛若仇雠。”送到台北灵堂,引起不少议论。有人说他借机讽刺,有人说那是感情真话。那幅字写得不温不火,但里面的事,只有他们自己清楚。 后来张学良在山上住了很多年。 安静,种花,偶尔画点画。偶尔有人去看他,他还会提起蒋,语气淡淡的,说:“他是个认死理的人。”再问西安事变,他说:“过去的事了。”谁再问,他就不说了。 那张骊山合影,他留着,夹在一本旧相册里。照片早发黄,边上起毛。他翻开时,手指在上面摩挲了一会儿。 照片上的蒋还是那副脸,张学良当时站得挺,笑也是真笑。