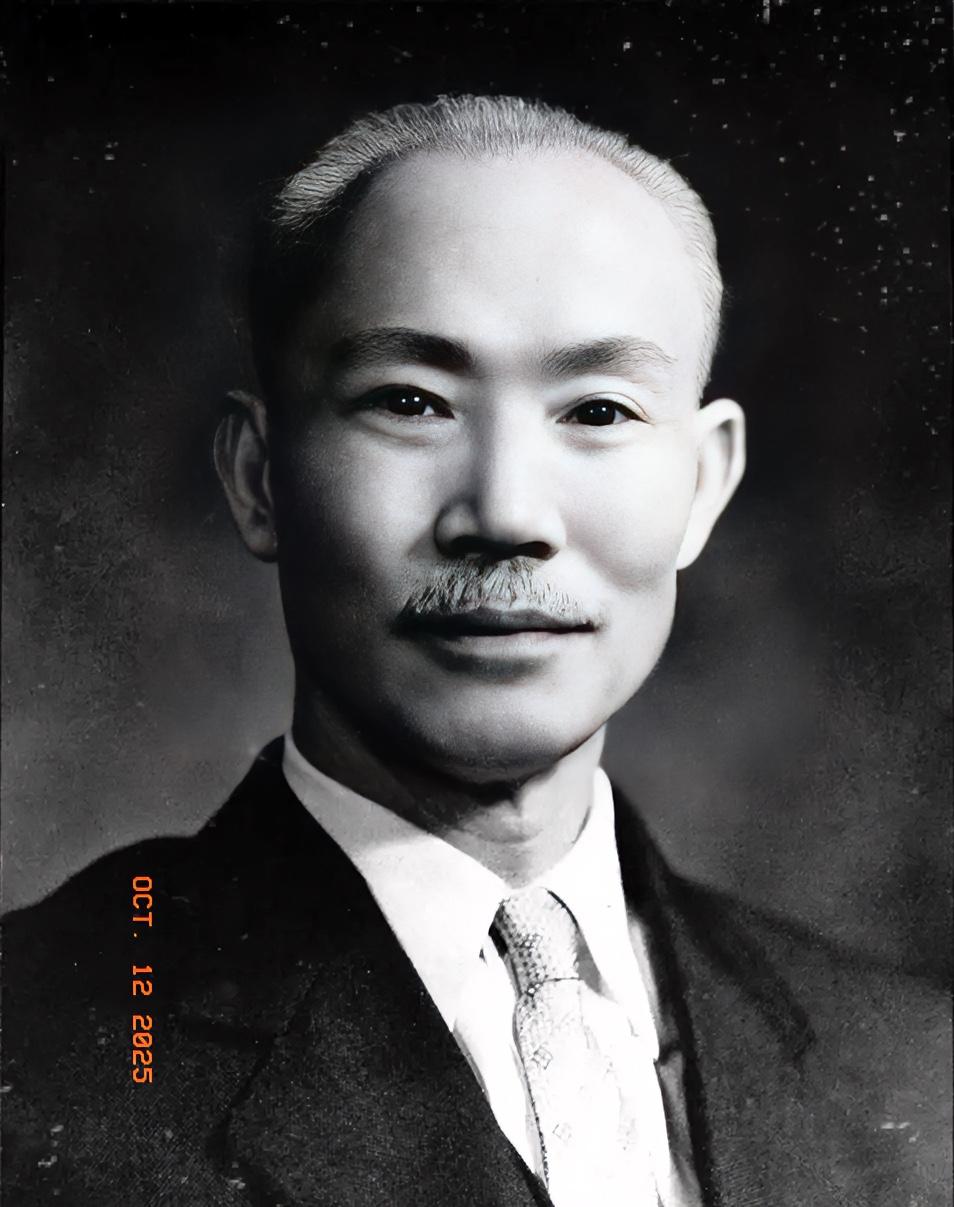

1927 年 4 月,周恩来在上海不幸落入国民党手中,他以为革命之路恐要到头,审讯室门却突然打开,走进的人竟是他当年在黄埔军校十分器重的学生鲍靖中。 鲍靖中原是黄埔四期学生,在北伐战场上屡立战功,被提拔为团长,这次碰见周恩来,他陷入极度挣扎:一边是上级命令“清共”,一边是当年教导自己如何为理想而奋斗的老师。 史料显示,他最终秘密将周恩来伪装成士兵,混在队伍中脱离团部,并一路送至车站,帮助其逃出生天,之后,周恩来前往武汉参与南昌起义,继续指挥中国革命,而鲍靖中则继续在国民党军中服役,直到抗战爆发再次奔赴前线。 几十年后,周恩来不忘旧情,亲自派人寻找鲍靖中,二人终于在南京重逢,这种师生情义与命运转折,搁谁看都像一部不敢想象的历史剧,你觉得,要是鲍靖中当时没出手,中国的历史是不是会被改写? 这事说穿了,是人在权力和良知之间怎么选的问题,鲍靖中是国民党军官,营救共产党核心人物,这是玩命的事,他明明可以置身事外,继续当他的团长,稳稳地升官发财,可当他看到那个被押解的囚犯是自己敬重的老师,他没躲,也没装作不认识。 不动声色地策划营救,这不是热血,是清醒,他不是不知道后果,是清楚得很,他那一刻可能根本没想着“我是不是背叛”,而是回到当年课堂上,那些关于信念、牺牲和理想的讲述还在耳边。 这种“情义大过政治”的决定,很少见,因为大多数人在面对制度和命令时,会自我催眠地选择服从,但历史从来不记得那些按部就班的人,它只为那些拧了一下方向的人留下印记。 更难得的是,鲍靖中没拿这件事邀功,也没以此自我标榜,哪怕新中国成立后,他只是安静地生活在南京,人有时候做出一个对的决定,不是为了回报,只是内心告诉自己:该出手就出手。 这种“静水流深”的担当,反而比高喊口号更有分量,有人说,历史洪流推着每个人往前走,但真相是,正是有一些人,哪怕只是一个瞬间,拧了一点方向,才让历史没偏航。 那种在暗处悄悄托住文明命运的力量,不张扬,但真实,你身边有没有那种,关键时刻选了义气而不是利益的人?欢迎评论区聊聊你的看法。 参考资料:人民网——"4·12"政变周恩来一度被捕 被黄埔同学搭救