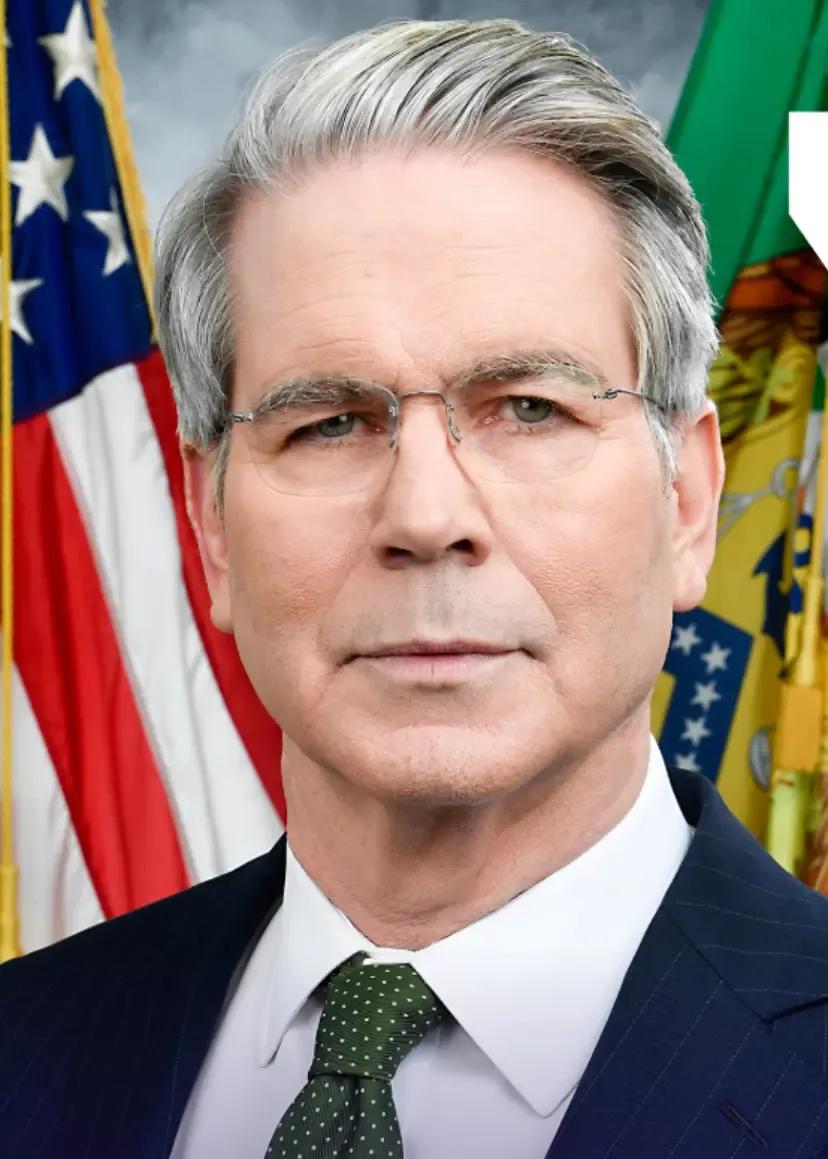

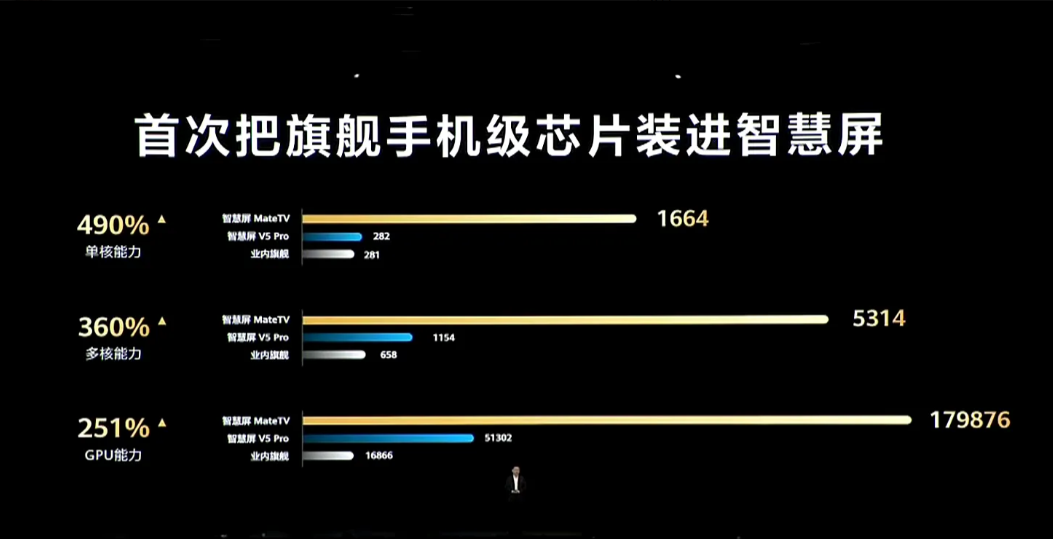

果不其然 美国商务部突然宣布了! ·······························> 9月29日,美国商务部正式发布出口管制“穿透性规则”,宣布对被列入其“实体清单”等制裁名单的企业,只要持股超过50%的子公司,都将自动追加同等制裁。 新规核心在于“控制权标准”的扩大化,此前美国制裁仅针对清单实体本身,现在延伸至其控股子公司。根据商务部工业与安全局(BIS)文件,只要母公司持股比例超过50%,或通过表决权、董事会席位等方式实现实际控制,子公司将自动纳入管制范围。 目前实体清单有超过600家中国公司,其控股子公司保守估计超过2000家。以中芯国际为例,其控股的宁波中芯、深圳中芯等12家子公司将立即受限。华为旗下海思半导体、华为云等5家主要子公司也将面临全面封锁。 新规明显针对中国技术突围策略,近年来中国企业通过设立新公司、海外收购等方式规避制裁。比如长江存储通过武汉新芯继续获得设备,华为通过荣耀剥离维持部分芯片供应。新规将堵住这些漏洞。 更深远的是供应链打击,中国科技企业普遍采用“母公司-子公司”架构管理供应链。比如比亚迪电子旗下有10余家精密制造子公司,宁德时代控制20余家电池材料公司。这种架构现在成为系统性风险。 受影响企业正寻求合规路径,可能的方案包括:降低持股比例至50%以下,设立员工持股平台分散股权,或采用无控制权的战略投资方式。 BIS表示将审查过去六个月的交易,这意味着近期完成的股权重组可能被认定无效。企业需要重新评估所有关联交易,合规成本大幅上升。 欧盟委员会立即表达关切,德国经济部长表示将评估新规对欧企影响,法国财政部长呼吁保持供应链稳定。但欧盟内部存在分歧:东欧国家支持对华强硬,西欧国家更关注经济代价。 法律冲突可能激化,欧盟《阻断法令》禁止企业遵守美国单边制裁,但违反美国规定将遭次级制裁。这种矛盾使欧洲企业陷入“选边站”困境,可能被迫重组亚洲业务。 中国可能采取多层次反制,短期看,可能扩大《不可靠实体清单》适用范围,将配合美国政策的跨国公司在华业务列入限制。中期可能出台针对性立法,如对遵守外国制裁的企业吊销营业执照。 更具威力的是资源反制,中国控制着全球60%的稀土加工能力、80%的太阳能硅片产量。若限制关键材料出口,将打击美国新能源和国防产业。 新规可能催生平行技术体系。中国已启动“芯片自立”计划,投入3000亿元发展全产业链。华为、中芯等企业加速去美化进程,国产EDA工具、光刻机取得突破。 但技术割裂代价巨大,全球研发效率将下降,5G、人工智能等领域可能出现中美两套标准。消费者面临更高价格,创新速度放缓。这种分裂对全人类技术进步都是损失。 与2019年实体清单相比,新规更具系统性。此前制裁像“精确打击”,现在则是“地毯式轰炸”。与2023年芯片禁令相比,新规范围更广,从半导体延伸至生物技术、人工智能等更广泛领域。 但历史表明制裁效果有限,华为在2019年后依然存活,2024年营收增长12%。中国半导体设备自给率从5%升至25%。过度制裁可能加速中国自主创新。 中美科技股遭遇双杀。纳斯达克中国指数下跌8%,美国半导体设备股应用材料下跌5%,更深远的是投资逻辑改变:跨国公司在华投资需要重新评估供应链风险,风险溢价上升将降低投资意愿。 私募股权活动受影响,此前外资通过VIE结构投资中国科技企业,新规下这种模式面临审查。红杉资本等机构已开始调整投资组合,降低中美交叉领域暴露。 中国拥有不可替代的优势,14亿人口市场、完整工业体系、高效基础设施建设,这些是制裁无法剥夺的。特斯拉上海工厂产能占全球一半,苹果中国市场贡献20%营收。 更重要的是人才储备。中国每年工程类毕业生超过400万,是美国8倍。虽然顶尖人才仍有差距,但规模优势支撑技术迭代速度。 美国正推动盟友采纳类似规则。G7贸易部长会议将讨论制定共同出口管制框架,但日本、德国对过度扩张表示保留。这种分歧反映各国对科技冷战的不同态度。 WTO规则面临挑战,中国可能提起违约诉讼,但美国可能援引安全例外条款。多边贸易体系权威受损,区域贸易协定重要性上升。 短期看,中国科技发展将受冲击,特别是高端芯片、工业软件等短板领域。但中长期看,压力可能加速自主创新,如同2016年北斗系统在美国GPS压力下成功突围。 美国也要付出代价,半导体设备企业失去中国市场将影响研发投入,大学减少中国留学生可能削弱科研活力。科技冷战没有赢家。 “穿透性规则”是科技冷战的新分水岭。当经济相互依存变成战略风险,当技术合作让位于安全顾虑,世界正走向更深层的分割。但历史告诉我们,创新最终会突破人为壁垒,合作仍是人类进步的根本动力。 信息来源:美商务部发布出口管制穿透性规则,我商务部回应 2025-09-29 21:55·京报网