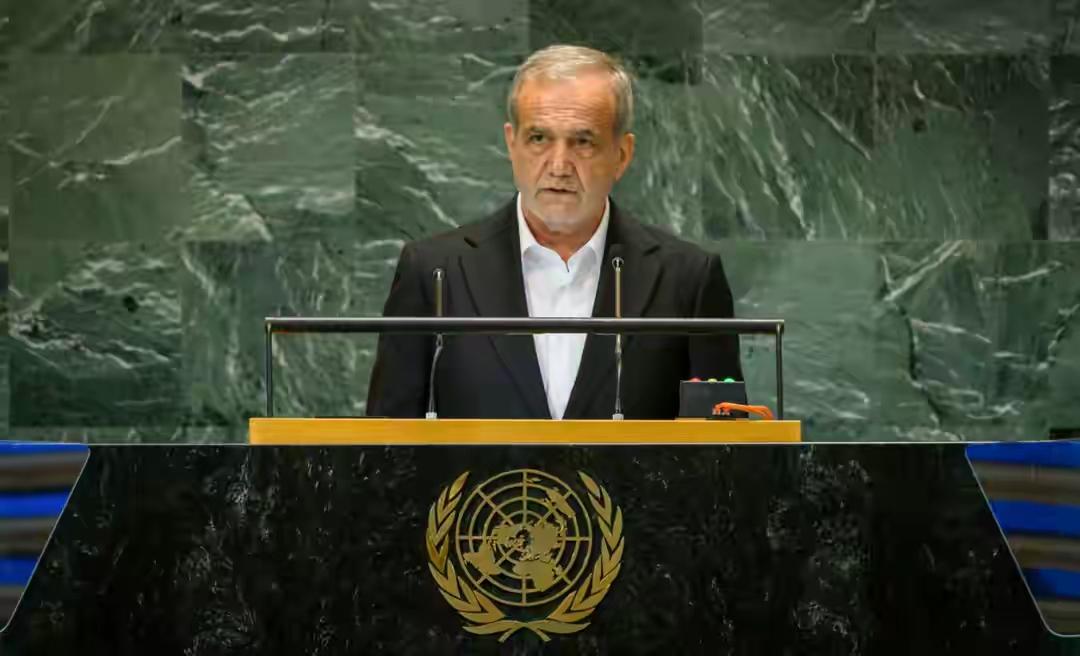

伊朗总统在联大官宣,中东地区将全面结盟,特朗普紧急喊停以色列。当地时间9月24日,伊朗总统佩泽希齐扬出席联合国大会并发表演讲明确表示,伊朗欢迎沙特和巴基斯坦这两个兄弟国家签署的防御协议,这是在政治安全和国防领域与西亚地区伊斯兰国家合作建立全面区域安全体系的开端。 美国总统特朗普也不得不紧急作出承诺,当地时间23日,特朗普在与阿拉伯和伊斯兰国家的领导人和高级官员会晤期间明确承诺,他不会允许以色列吞并约旦河西岸。 当沙特与巴基斯坦的防御协议在国际舞台掀起波澜时,中东的地缘政治棋盘正在悄然重组。 伊朗总统佩泽希齐扬在联合国大会上对这一协议的欢迎态度,与特朗普紧急叫停以色列行动的举措形成微妙对照。 这一系列事件并非孤立现象,而是中东地区从“外部依赖”转向“区域自主”安全建构的历史性转折信号。 沙特与巴基斯坦的防御协议,表面是双边军事合作的深化,实则是中东安全逻辑的根本性变革。 过去十年,中东国家长期陷入“安全悖论”:依赖美国保障安全,却不得不承受其战略反复带来的不确定性。 沙巴协议打破了这一循环——它标志着伊斯兰国家首次以区域主体身份,尝试构建不依附于外部大国的安全协作框架。 巴基斯坦的参与更具战略深意:作为拥有核能力与成熟国防体系的伊斯兰国家,其角色既能为沙特提供安全背书,又能以“非阿拉伯国家”身份淡化联盟的教派色彩。 这种跨地域合作暗示了未来中东安全体系可能向“泛伊斯兰合作”演进,而非局限于阿拉伯世界。 伊朗对沙巴协议的反常支持,折射出其中东政策的深层转型。 以往沙特与伊朗的对抗模式,本质是“零和博弈”下对地区主导权的争夺;而如今德黑兰的积极表态,揭示出两国在北京和解后已初步建立“竞争性共处”机制。 更关键的是,伊朗将沙巴协议解读为“全面区域安全体系的开端”,实则是借势推动其长期主张的“亚洲安全观”。 该理念强调非对抗性、包容性合作,与中国倡导的全球安全倡议形成呼应。 通过支持沙巴协议,伊朗既展示了战略自信,也为未来参与制定区域规则预留空间。 特朗普叫停以色列吞并约旦河西岸的行动,看似是对盟友的约束,实则是美国中东战略陷入两难的表征。 一方面,美国需要以色列作为传统支点;另一方面,中东国家自主安全意识的觉醒,迫使华盛顿必须重新评估干预成本。 这一举动暴露了美国战略的深层矛盾:既要维持“离岸平衡手”角色,又无法承受区域国家“脱美自主”带来的体系性冲击。 当沙特、伊朗等传统对手开始探索安全合作时,美国长期依赖的“分而治之”策略正加速失效。 佩泽希齐扬提出的“全面区域安全体系”,本质上是以集体安全机制替代大国担保模式。 但该体系面临方向性选择:是复制北约的军事同盟逻辑,还是借鉴上合组织的多边合作经验? 从现实看,中东更可能走向“亚洲特色”的混合模式: 经济安全捆绑:如沙特“2030愿景”与伊朗“向东看”战略的对接,将经济发展与安全绑定; 多层级架构:形成类似东盟“中心性”的松散协商机制,而非北约式严密指挥体系; 中国角色:北京作为“斡旋方”而非“主导方”,提供信任构建平台而非军事存在。 当前最值得观察的变量,是区域安全自主化浪潮对巴以问题的潜在影响。 特朗普叫停以色列行动,表面是维稳之举,但背后可能暗含更深刻的逻辑:如果阿拉伯-伊斯兰国家形成联合安全阵线,以色列将不得不从“武力威慑”转向“政治谈判”。 然而,这一进程充满变数:以色列会否以先发制人打击破坏联盟凝聚? 美国又是否会在选举压力下重新强化偏袒政策? 这些未知数使得新安全体系的诞生过程,注定成为一场涉及多方利益的复杂博弈。 从沙伊和解到沙巴协议,从伊朗支持到美国应变,中东正在经历从“被动安全消费者”到“主动安全生产者”的身份转变。 这一变革不仅关乎地区稳定,更将对全球权力格局产生涟漪效应。当地区国家试图用自己的方式定义安全时,世界是否已准备好接受一个多极化的中东? 答案或许藏在未来几年各国如何平衡历史积怨与共同利益的关键抉择中。 (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创首发内容结合AI辅助完成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)