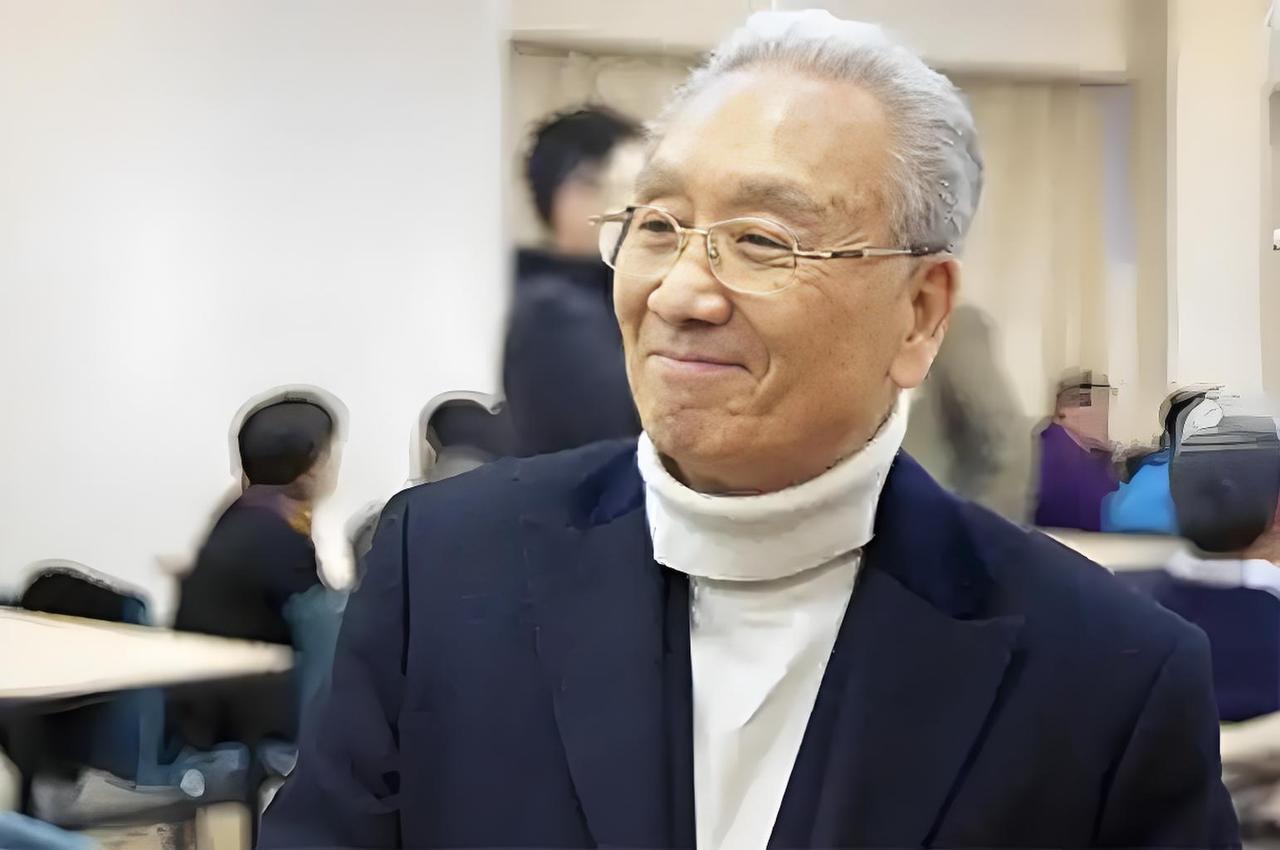

我国核武器专家张宪义带着机密携全家“叛逃”美国,谁料,28年过去了,他竟然在采访中给自己“洗白”,表示自己当年的行为是为了和平,竟然还收到了很多网友的称赞,这究竟是发生了什么...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1988年,一场意外的叛逃让台湾的核武计划在一夜之间坍塌,主角张宪义,在多年沉寂之后接受采访时抛出“为了和平”的说法,再次把自己推上了舆论的风口浪尖。 对于许多人来说,他的故事早已不只是个人的选择,而是牵扯到国家安全、国际博弈和道德困境的复杂案例。 张宪义1943年出生在海南,随家人迁往台湾,他在台湾清华大学学习核物理,成绩优异,被公派到美国深造,最终拿到核工程博士学位,学成归来后,他进入台湾中山科学研究院核能研究所,迅速成为核心人物。 凭借专业能力和军方身份,他在不到十年的时间里就升到副所长,还拿到了上校军衔,可以接触到几乎所有敏感的技术资料,对台湾当局来说,他既是顶尖的科学家,又是寄予厚望的军事骨干。 外界后来披露,他在留美期间就被美国情报机构盯上,随着台湾秘密研发核武器进入关键阶段,美国对这一项目的关注越来越多,张宪义逐渐成为中情局重点争取的对象。 有人认为他在八十年代之前就开始为美国提供情报,表面上仍在项目中任职,实际上暗中泄露进展和数据,他的叛逃并非突然起意,而是长时间筹划的结果。 1988年,台湾核计划距离完成只差一步,就在这个敏感节点,张宪义采取了行动,他先安排家人以旅游的名义离开台湾,自己则使用假身份顺利脱身。 随身带走的,不只是个人物品,而是包括图纸、技术参数、设施布局在内的整套核心机密,这些资料落到美国手里,使得台湾核武研发的全部秘密一览无余。 更巧合的是,就在他离开后的第四天,蒋经国病逝,台湾高层陷入震动,根本顾不上核研究所的混乱。 仅仅几天后,美国配合国际原子能机构的人抵达台湾,拆除了关键设备,把重水和核燃料运走,几十年的努力顷刻间归零,台湾的核武之梦到此终结,这背后既有外部压力,也有内部背叛。 从战略角度看,这一事件让台湾在安全事务上更加依赖美国,失去了自主研发的可能性,只能在美国的框架下寻求保护。 对美国来说,张宪义提供的情报让他们彻底掌握台湾核计划,既排除了潜在风险,也维护了自身在亚太的主导地位。 多年之后,张宪义在接受采访时表示,当年之所以离开,是因为担心台湾拥有核武器会引发地区冲突,他是出于维护和平的考虑,他强调自己没有拿钱,也不是为了享乐,而是基于一种责任感。 他的说法引起了不同反应,一部分人认为,如果台湾真的掌握了核武器,可能会刺激军备竞赛,甚至引发台海危机。 从这个角度看,他的选择避免了更糟的局面,另一部分人则直言,这只是自我辩解,他带走的技术机密是国家多年积累的成果,无论结果如何,背叛事实无法改变。 冷战背景下,美国不希望台湾成为新的核国家,不是出于理想主义,而是出于现实考量,台湾一旦拥核,会让亚太格局更加复杂,美国不得不承担额外风险。 张宪义的叛逃正好为美国解决了难题,他换来了庇护和安稳生活,美国获得了战略主动权,台湾则失去了独立发展的机会,三方的得失泾渭分明。 张宪义的辩解引出了更深层的思考:个人的道德选择和国家的忠诚之间,是否可以用结果来衡量?如果一个人出卖机密带来了表面上的安全,是不是就能被称为正确? 类似的问题在斯诺登或阿桑奇事件中同样存在,有人视他们为揭露真相的英雄,也有人批评他们危害国家安全,张宪义的案例,只是这种矛盾的另一个版本。 回望这件事,张宪义没有选择辞职或以合法方式表达反对,而是把关键资料交给了另一个国家,从那一刻起,他在许多人眼中已经无法摆脱“叛徒”的身份。 即使多年后试图用“和平”来解释,也很难改变既成事实,他的故事提醒人们,在国家安全领域,个人的行为可能带来难以挽回的后果。 今天再谈张宪义,人们的评价依然分裂,有些人承认他客观上阻止了风险,有些人坚决认为他伤害了集体利益。 无论如何,台湾的核武计划终结,美国获得优势,他本人留在美国过上安稳生活,这些事实不会因一句“为了和平”而消失。 28年过去,张宪义的名字仍然带着争议,他是科学家,也是叛逃者,是别人眼中的英雄,也是另一些人口中的背叛者。 最终,他的辩解能否说服世人并不重要,历史留下的印记已经足够清晰,和平或许是结果,但他的行为本质上是一场无法洗白的背叛。 对此大家怎么看呢?评论区留言讨论吧! 信源:上观新闻——他亲手毁掉台湾核武!张宪义罕见受访:我们都是中国人,当年绝非背叛