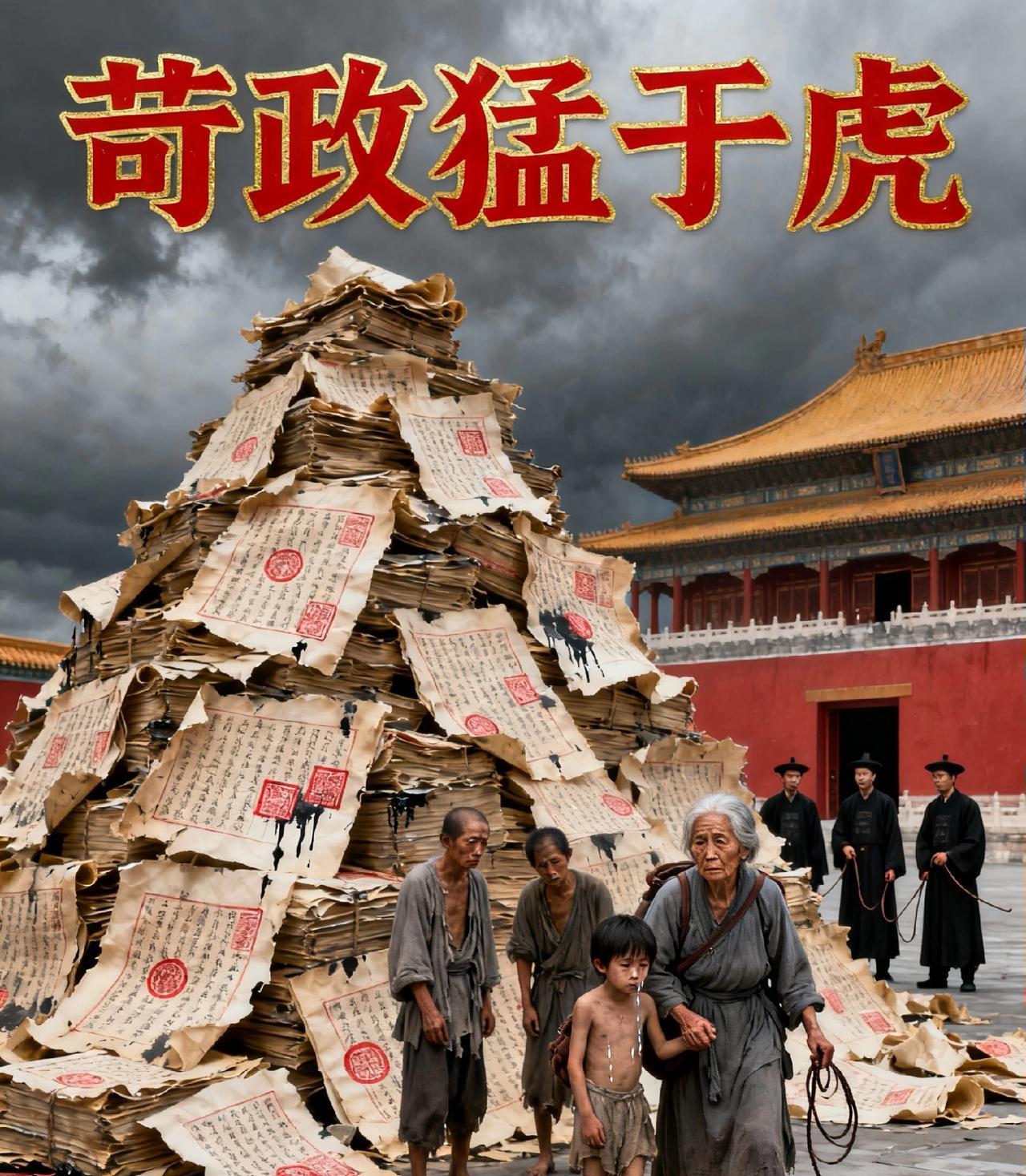

[太阳]作为淮海战役总指挥,以60万战胜80万的战争奇迹,刘伯承本应对此战感到万分骄傲,但是在往后的余生里,他却很少提及。 (参考资料:2014-12-22 陕西工人报——从老子反战到刘伯承拒看战争片) 在某些年代里,暴力和战争被包装成一种充满阳刚之气的美学,让人心生向往,当“枪杆子里面出政权”这样的口号响彻大地时,整个社会都崇拜军人、流血和斗争,而人性里的温情反而成了软弱的代名词。 那一代的年轻人,有多少人曾梦想着穿上军装,写下“试剑着戎装”的诗句,把奔赴战场当作人生最壮丽的理想,这种对战争的浪漫化想象其实从没走远,今天打开电视、刷刷手机,那些美化胜利的影视剧和网上喊打喊杀的喧嚣,不都还是在给战争的残酷本质套上滤镜吗? 可当英雄的光环褪去,真正经历过战争的人,看到的却是另一番景象,被誉为一代战神的刘伯承元帅,到了晚年,却选择了彻底的回避,他从不看任何关于战争的电影,也绝口不提自己的赫赫战功。 那场决定命运的淮海战役,在别人眼里是伟大的胜利,在他记忆里却是醒不来的噩梦,他总梦见千百万的年轻寡妇朝他要丈夫,无数白发苍苍的老人向他要孩子,这种撕心裂肺的痛苦,让他根本无法回首。 他太清楚了,每一场胜利的道路,都是用血肉铺成的,无论是自己的战士,还是对面的国民党士兵,说到底都是农民的儿子,都是同胞,一个生命的倒下,就意味着一个家庭的崩塌,胜利,其实是踩着无数同胞的尸骨走过来的。 这种源自内心的悲悯,其实一点也不孤单,它和几千年前的古老智慧有着惊人的共鸣,老子早就看透了,他说兵器这东西本身就不吉利,是万不得已才用的。 真正的强者,就算赢了,也绝不觉得是什么美事,为什么?因为赞美胜利,骨子里就是“以杀人为乐”,一个把杀人当成乐趣的人,怎么可能真正赢得人心?这种思想,直接颠覆了我们对“铁血英雄”的传统崇拜。 你看,一个身经百战的元帅,和一个两千多年前的哲人,最后都指向了同一个结论:“杀人之众,以悲哀泣之”,刘伯承元帅的仁者之心,正是对老子“战胜以丧礼处之”思想的最好诠释,这也区分了真正的军人和冰冷的战争机器——前者永远把人性放在战功之上。 当然,在今天这个复杂的世界里,说要完全放弃武装,那是不切实际的,但我们必须分清一件事,保持防卫能力和崇拜暴力,根本是两码事。 人类总自夸文明进步了,可如果所谓的进步,只是把武器从大刀长矛升级成了洲际导弹,我们依旧为自己越来越强的破坏力而沾沾自喜,那才是最大的悲哀。 真正的进步,应该是我们学会了反思,拒绝崇拜暴力,让那种来自古老哲思和现代将帅的悲悯情怀,成为我们走向未来的底线。

大扬

最敬伯承元帅!