以色列24小时内攻击5国,美国为虎作伥

在9月9日前后的短短24小时里,中东的天空被战火点燃,而搅动风云的,正是以色列。

从卡塔尔首都多哈到地中海边的突尼斯港口,再到叙利亚、黎巴嫩和巴勒斯坦,一场眼花缭乱的军事行动同时在五个国家上演。

这可不是什么简单的东一榔头西一棒子,把这些看似孤立的事件串起来看,你会发现一盘精心布局的大棋。

这次,以色列展示了教科书级的武力运用“光谱”。对付叙利亚中部霍姆斯省和黎巴嫩南部的赫尔梅尔山区,就是简单粗暴的空袭,目标直指黎巴嫩真主党,打得干脆利落。

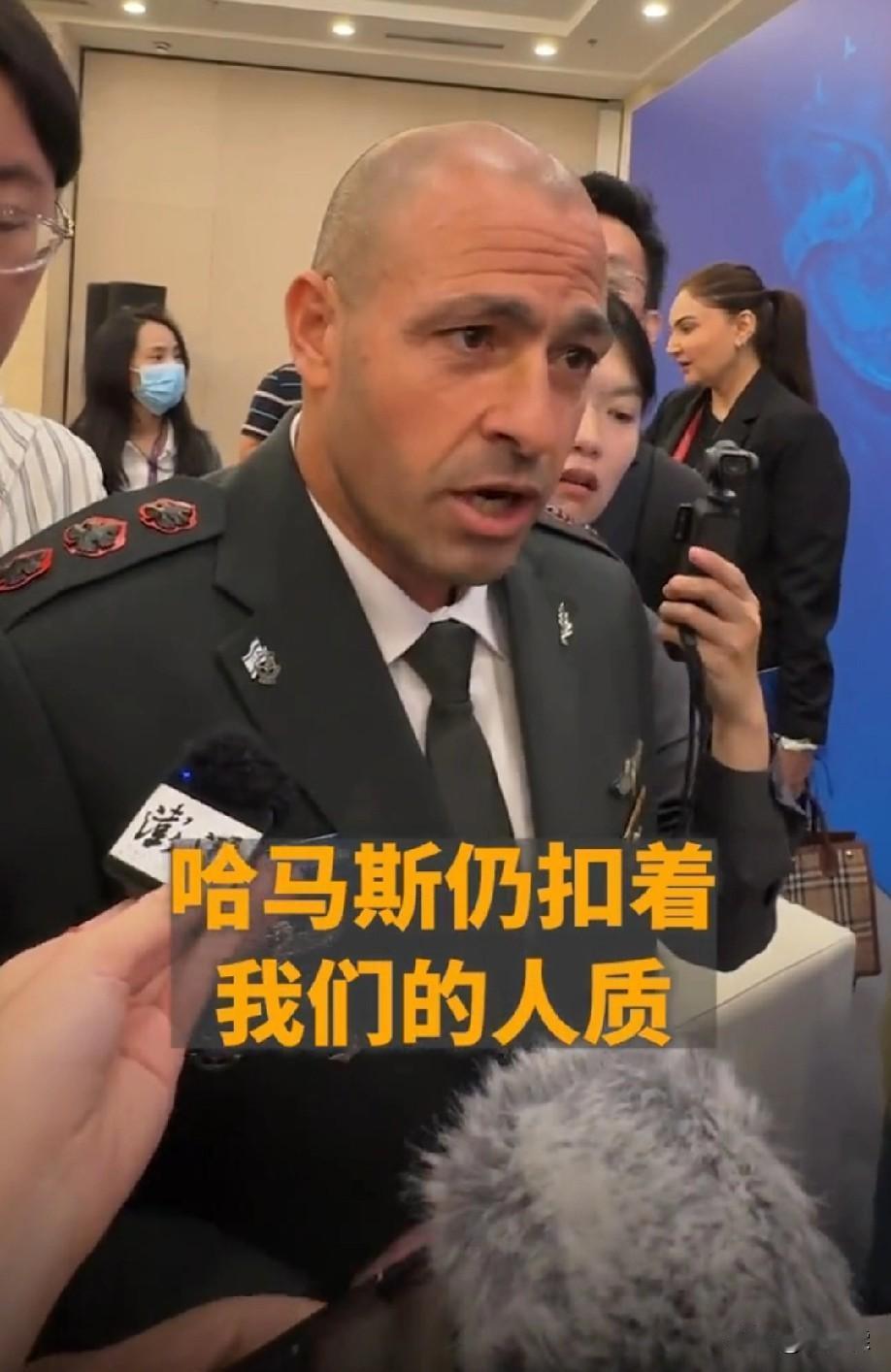

而在卡塔尔首都多哈,随着10枚导弹落下,浓烟冲天而起,震惊了世界,这更是毫不掩饰的直接威慑,目标就是哈马斯的相关人员。

但另一边,手法就变得模糊起来。在巴勒斯坦的加沙和约旦河西岸,以色列的轰炸和地面推进一直在持续,这是一种慢火慢炖的消耗战,不断施压。

最有意思的是发生在突尼斯港口的一幕,一艘准备向加沙运送物资的救援船突然起火爆炸,现场没有人员伤亡。

这事儿就透着一股诡异。突尼斯官方说火源来自船上的救生衣,可一些未经证实的视频却拍到有东西从天而降。

此前,以色列曾明确表态,言辞强硬,宣称绝不允许任何物资进入加沙地带,其决绝态度尽显,似已将加沙物资输入之路彻底封堵。这种既达到目的又让你抓不住把柄的玩法,简直是“可否认性”的极致运用,用最小的代价,实现了最大的心理震慑。

再看看以色列打击的目标,就更能明白它的战略了。它打的根本不是传统的国家军队,而是一个盘根错节的“对手网络”。

直接空袭黎巴嫩真主党和卡塔尔的哈马斯人员,这是在精确敲掉对手网络里的关键节点。而炸掉突尼斯的援助船只,则是在切断对手的后勤补给和人道主义支持,这是从根上釜底抽薪。

更狠的是,对叙利亚和卡塔尔的直接打击,已经超越了单纯的军事行动。

这是一种对“庇护国”的公然挑战,警告这些国家:如果你们为我的敌人提供温床,那么你们的主权和安全也别想得到保障,必须承担连带的风险。

叙利亚的抗议声浪,终究也只能局限于谴责对方侵犯主权、违背国际法的层面,在强权面前,这般抗议似是无力的呐喊,难掀更多波澜。

那么问题来了,以色列凭什么能同时在五条战线上大打出手?看看数据就知道了,它在中东17个国家里,国土面积占比不到1%,人口占比约2%,军队规模更是不到6%。

这点体量,怎么就成了人见人怕的地区霸主?答案很简单,它钻了地缘政治的空子。

一方面,背后有西方国家,特别是美国撑腰。这次袭击后不久,一架美军的KC-46A加油机就悠哉地飞回了卡塔尔的乌代德空军基地,这让很多人怀疑,发动袭击的战机很可能就是从美军基地起飞的。

这种被斥为“为虎作伥”的紧密捆绑模式,赋予了以色列极大的行动自主性,使其在相关事务中得以更为肆意地行事,引发诸多争议。

另一方面,中东地区本身就是一盘散沙,各国“很难拧成一股绳”。内部的分裂与矛盾,宛如为以色列铺就了一条战略坦途。这般情形,不啻于为其施展各个击破之策,量身打造了一片近乎完美的战略空间。

可以说,以色列的霸主地位,一半靠自己的实力,另一半就靠着外部的强力支持和地区内部的不团结。

有分析认为,若将以色列置于东亚这片土地,它或许也不得不收敛锋芒,以更为低调谦逊的姿态立身行事。

所以,这24小时里发生的一切,根本不是什么“杀疯了”的冲动行为,而是一场精心策划的“混合战”实战演练。

它用多样化的战术,打击了一个网络化的对手,而这一切都建立在独特的权力不对称之上。这一系列行动,就像一个精准的切片,让我们看透了以色列的生存之道和威慑逻辑。