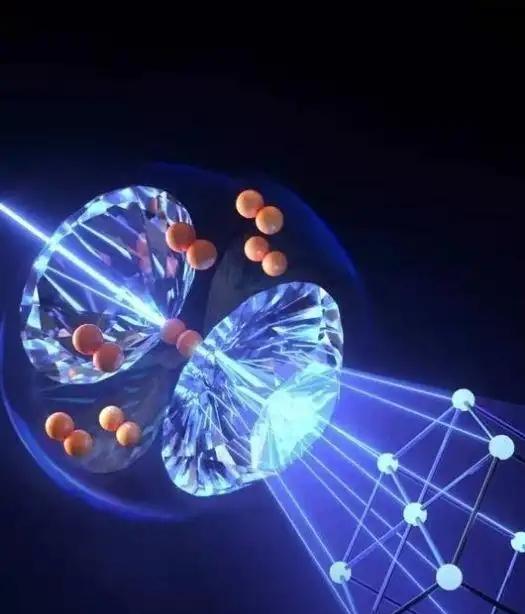

就在刚刚 特大喜讯!!! 9月18日,大连化学物理研究所宣布成功研制出全球首例氢负离子原型电池,其“极高能量密度”和“极强安全性”为特质,并且在国际顶尖期刊《自然》上发表了相关研究成果,迅速点燃了科技界的热情。 不同于寻常锂离子电池依靠锂离子在正负极间移动做功,氢负离子(H⁻)电池的核心在于利用了带负电的氢离子。 这一差异看似微小,实则牵动了从材料科学到电化学整个体系的变革。 氢负离子体积小、电荷密度高,理论上可实现更高的能量密度和更快的传导速率。 然而,也正是这些特性使其极不稳定,难以在常规条件下有效捕获、存储和可控释放。 大连化物所的突破,其深层价值在于解决了氢负离子在固态介质中的稳定传导难题——这或许是该研究得以登上《自然》的关键。 值得注意的是,这并非单纯的“电池升级”,而更接近于一种基础原理的颠覆。 它跳出了现有电池技术对锂、钴等金属资源的依赖,转向以氢这一宇宙中最丰富元素为核心的能源逻辑。 倘若可行,未来我们面对的或许不再是“电池原料争夺战”,而是如何高效制备、管理氢资源的全新课题。 “高能量密度”与“高安全性”在电池领域常被视为“鱼与熊掌”。 锂电池之所以事故频发,正源于其在高能量密度下热失控风险的增加。 氢负离子电池宣称同时实现两者,其背后可能依托于两大支柱: 一是固相反应机制。 假设该电池以固态电解质为主体,即可避免液态电解质易泄漏、易燃的问题; 二是氢负离子自身的反应路径可能更具可控性,减少了枝晶生长(导致短路的主因)等风险。 但这并不意味着绝对安全。氢负离子活性极高,如何防止其与环境中水分、氧气发生副反应? 如何确保长期循环中材料结构的稳定性? 这些疑问仍需通过中试放大和极端环境测试来回。 目前的研究成果虽令人振奋,但从实验室原型到商业化产品,往往需要跨越巨大的“死亡之谷”。 氢负离子是“最后一棒”吗? 该技术被置于“清洁能源未来”的叙事中,这的确顺理成章。 氢作为能源载体,其燃烧或电化学反应的产物是水,可实现真正的零碳排放。 然而,清洁与否,不能仅看终端使用,必须追溯至全生命周期评价: 氢负离子从何而来?目前工业制氢仍严重依赖化石能源,若采用煤制氢或天然气重整,则碳足迹陡增; 电解水制氢依赖可再生能源电力,否则环保意义大打折扣; 电池材料制备、组装、回收环节是否绿色? 换言之,氢负离子电池能否成为清洁能源革命的“助推器”,不取决于电池本身,而取决于整个能源系统能否同步绿化。 否则,它可能只是将污染从“用车端”转移到了“制氢端”。 中国为何在此刻突破? 全球能源技术竞争日趋白热化。日本长期深耕氢能(如丰田燃料电池车),欧美则在液氢储存、绿氢制备上领先。 中国此次“换道超车”,直指氢的离子形态而非分子形态,展现出一种原始创新能力。 值得注意的是,选择氢负离子路径,或许与中国稀土资源丰富、氢能产业政策支持力度大有关。 2022年《氢能产业发展中长期规划》明确氢能为未来国家能源体系的重要组成部分; 而大连化物所长期以来在催化化学、储能技术上的积累,为此类颠覆性研究提供了土壤。 但这也提醒我们:单项技术的突破固然可喜,唯有嵌入完整的产业链与创新生态,才能形成持久竞争力。 电池技术需与氢制备、储存、运输基础设施同步发展,否则无异于“孤岛创新”。 它真能避免“锂电池式”的陷阱吗? 锂离子电池也曾被誉为“革命性”技术,然而其发展过程中逐渐暴露出资源争夺(如钴矿的血与泪)、回收困境、环境污染等新问题。氢负离子电池是否可能重蹈覆辙? 资源问题:虽避免锂、钴,但电极、电解质所需的新型材料是否依赖稀缺矿产? 回收体系:氢负离子化学特性活跃,电池退役后如何安全拆解、回收? 成本挑战:实验室成功距离成本可控的大规模制造还有多远? 最重要的一点:这项技术更适合何种应用场景? 是取代电动车动力电池,还是作为电网级储能工具,抑或是用于航空航天等极端环境? 不同的答案,将决定它需要多快的迭代速度、多低的成本,以及多大程度的基础设施配套。 大连化物所的突破无疑是中国科研实力的有力证明,它为我们打开了一扇通往未来能源的新窗口。 然而,每一项伟大技术的诞生,都伴随着新的问题与挑战。 氢负离子电池或许正站在这样一个历史拐点:前方既有通往绿色能源时代的坦途,也有尚未被发现的技术与伦理陷阱。 我们不禁要问:当能源密度不再是瓶颈,人类最终是否真能驾驭自己创造的能量巨兽? 氢负离子电池,究竟会是能源解决方案的终点——还是另一段漫长旅程的起点? (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创内容结合AI辅助完成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)