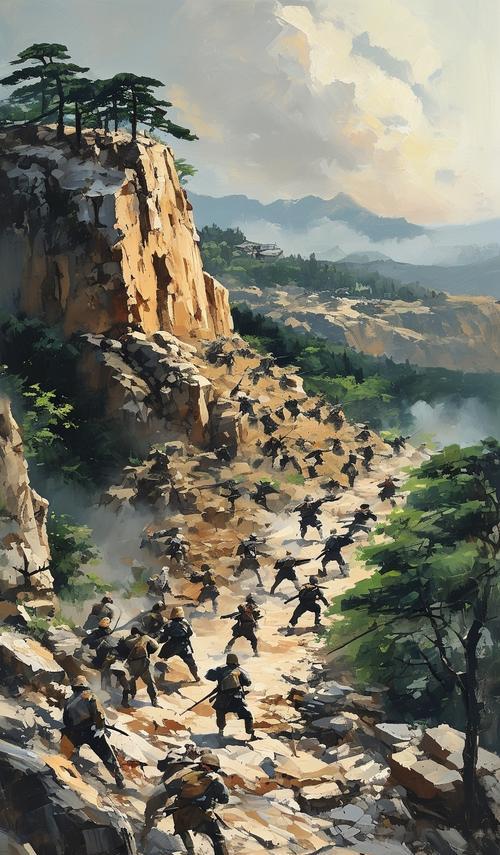

在孟良崮山头即将失守的时候,整编七十四师的副参谋长在心中狠狠地抗议道:“张灵甫叫我们自行了断,真是昏了头哇,这个‘张马谡’,要死他自己死,老子不陪!” 1947年5月的山东沂蒙山区,国民党王牌中的王牌——整编七十四师的副参谋长,心里头就翻滚着这种滋味。他的师长张灵甫,那个黄埔出身、被蒋介石捧在手心的“模范军人”,刚刚给所有高级军官下了一道命令:准备集体成仁。 这位副参谋长心里骂开了:“张马谡!”。马谡是谁?三国里那位熟读兵法、却在街亭之战中丢了性命的蜀汉参军。这个比喻,可以说是骂到了骨子里,既狠又准。 那会儿的整编七十四师,那叫一个春风得意。全副美械装备,从士兵的鞋带到75毫米山炮,全是顶配。师长张灵甫更是个狠角色,打仗勇猛,深受老蒋信赖。国民党内部吹嘘:“有10个七十四师就能统一全中国”。 当时国民党对山东解放区搞“重点进攻”,集结了45万大军,想找华东野战军的主力决战。七十四师就是这45万人里的刀尖子,一路猛冲,扎得最深。张灵甫仗着装备好、兵力强,压根没把对手放在眼里,一头扎进了沂蒙山区的崇山峻岭里。 他可能觉得,自己这把削铁如泥的宝刀,在哪都能杀出一条血路。可他忘了,沂蒙山区这地方,石头多,水少,老百姓的心,更是向着共产党的。 华东野战军的陈毅和粟裕,等的就是他这种“愣头青”。一看张灵甫这支“铁军”脱离了大部队,两翼空虚,机会来了!粟裕当机立断,下了一步险棋,也是一步绝妙的棋——“百万军中取上将首级”。他要从国民党几十万大军的缝隙里,硬生生把最精锐的七十四师给掏出来吃掉。 军令一下,华野几个纵队像几把尖刀,昼夜不停地穿插分割。等张灵甫反应过来,他已经被死死地包围在了孟良崮。 一个石头山,光秃秃的,寸草不生,最要命的是没水。几万大军被困在这么个绝地,别说打仗,光是喝水都成了天大的问题。张灵甫这才明白,自己成了瓮中之鳖。 但他不甘心,他相信自己是王牌,友军肯定会拼死来救。蒋介石也确实下了死命令,让周边的十个整编师火速增援,里应外合,把华野包了饺子。一时间,整个山东战场,几十万大军都围绕着孟良崮这个小山包转了起来。 战斗打得异常惨烈。华野这边,负责主攻的战士们喊着“立大功,上高峰,活捉张灵甫”的口号,冒着炮火往上冲。负责打援的部队,更是死战不退,硬是把十倍于己的援军牢牢挡在外面。 而决定这场战役胜负天平的,除了战场上的士兵,还有沂蒙山区的老百姓。作家王鼎钧后来回忆说,国军进村,老百姓都说“没看见共军”,结果国军一走,解放军就围上来了。国军觉得老百姓都“通匪”,他们不像在跟解放军作战,倒像是在跟全体老百姓作战。 这话一点不夸张。战斗打响后,沂蒙百姓自发组织起来,推着小车送弹药、送粮食,抬着担架救伤员。当时有个数字,解放军和支前民工的比例,达到了惊人的1比3.7。 几十万民工,就是几十万双眼睛,几十万双手。沂南县马牧池村的几十名妇女,为了让部队快速过河,竟然用自己的身体在冰冷的河水里搭起一座“人桥”。 陈毅元帅后来说:“我就是躺在棺材里也忘不了沂蒙山人。他们用小米供养了革命,用小车把革命推过了长江!” 一边是军民一心,众志成城;另一边是孤军被困,人心涣散。到了5月16日下午,七十四师的弹药快打光了,水也早就没了,士兵们渴得只能喝自己的尿。援军的枪炮声听得见,却始终冲不过来。 张灵甫的指挥部设在一个山洞里,最后的时刻到了。这位一向高傲的将军,知道自己败局已定。他没有选择突围,也没有选择投降,而是拿出了最后的“体面”——他命令部下销毁文件,准备集体自杀,“以报党国”。 副参谋长心里的那句“老子不陪”,代表了当时大多数军官的心声。仗打输了,可以认,可为什么非要用这种毫无意义的方式去死?为了张灵甫个人的“面子”和“荣誉”?为了那个远在南京、早已不得民心的政府? 最终,第六纵队特务团的战士们冲进了山洞,张灵甫毙命,副师长蔡仁杰、师参谋长魏振钺等高级军官被俘。国民党“五大主力”之首的整编七十四师,就这样在孟良崮灰飞烟灭。 孟良崮一战,彻底扭转了华东战局,也击碎了国民党军队“不可战胜”的神话。它告诉人们一个最朴素的道理:战争的胜负,从来不只取决于武器装备的优劣,更取决于人心的向背。