伊朗最高领袖中文发文谈中伊关系【中国与伊朗具有相同或相通的文化基因】中国与伊朗同为世界文明古国,虽然相隔万里,却在数千年里通过“丝绸之路”不断交流,形成了许多相同或相通的文化基因。综合历史研究与当代观察,可将这些“不谋而合”归纳为以下八个方面。

一、节庆礼俗

1. 新年仪式:中国的春节与伊朗的诺鲁兹节都讲究大扫除、穿新衣、放鞭炮(或篝火)、守岁、拜年、发压岁钱(Eidi)。

2. 团圆理念:除夕夜的“年夜饭”与诺鲁兹的“七鲜桌”(Haft-seen)都强调全家围坐、共享吉食。

二、生肖与祥瑞

1. 十二生肖:两国民间皆流行十二年兽轮回,伊朗版本只是把“虎”换成“豹”、把“龙”换成“鲸”,但排序与纪年方式几乎一致。

2. 龙凤文化:中国以“龙”“凤”象征皇权与吉祥;波斯细密画与宫廷织毯中也常见“Simurgh”(神鸟)与“龙”守护宝藏的图案。

三、生活伦理

1. 尊长好客:中伊家庭都盛行“隔代亲”,老人帮子女带孩子,待客必奉茶(伊朗为红茶配方糖,中国为绿茶或盖碗茶)。

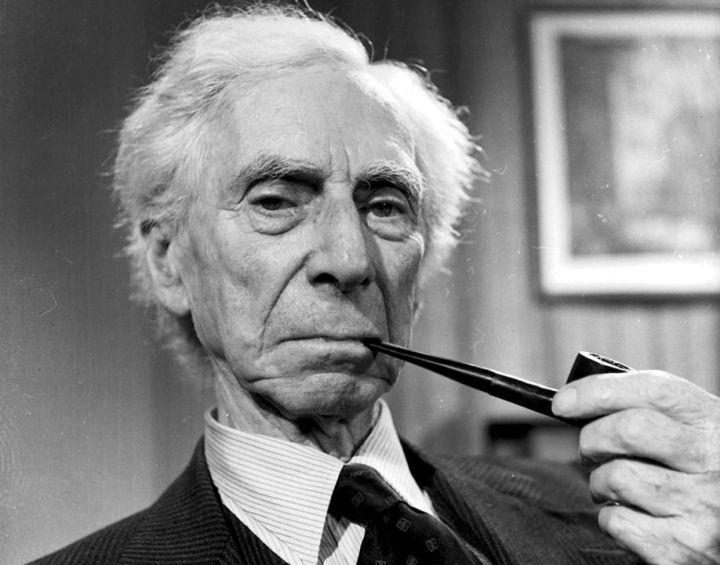

2. 以和为贵:中国传统讲“和而不同”,波斯谚语说“人心之间,有路相通”,都强调包容、中庸,反对极端。

四、语言文字

1. 姓名顺序:均用“姓在前、名在后”的东方模式。

2. 文字西传:古代波斯人将中国造纸、印刷术继续西传,而波斯语词汇“بازار(bāzār)”“شاه(shāh)”等反向进入汉语作“巴扎”“沙”。

五、宗教哲学

1. 本土与外来宗教并行:中国孕育道教、又接纳佛教;伊朗孕育琐罗亚斯德教(祆教)、又接受伊斯兰教,两国都形成“多教并立、互补共生”的格局。

2. “二元互补”思维:道教讲“阴阳”,祆教讲“光明-黑暗”,都通过动态平衡解释世界。

六、艺术纹样

1. 龙、凤、云、莲、八瓣花等中国纹样在13—14世纪蒙古-伊尔汗时期大量出现于波斯织金锦与陶瓷。

2. 对称构图和满地花风格则反向影响中国明代青花瓷,形成“回回青”纹样。

七、城市与器用

1. 都城选址:两国古都(长安-伊斯法罕)皆位于农耕灌溉区与商道交汇点,呈“十字轴+宫城北置+市集南置”格局。

2. 器物互鉴:波斯“来通”(角形杯)在唐代演变为三彩鸭杯;中国瓷器成为波斯上层“餐桌标配”。

八、体育与游戏

1. 马球:源于波斯,唐代长安风行;考古在陕西与伊斯法罕均出土相似打马球俑。

2. 今日足球:伊朗儿童4岁选主队、全家传承,与中国“爷爷带孙子看球”模式如出一辙。

结语

正如伊朗诗人萨迪所言,“亚当子孙皆兄弟”,中伊传统文化的相似并非偶然,而是几千年“你中有我、我中有你”的文明互鉴结果。从春节到诺鲁兹、从龙凤到Simurgh、从丝绸之路到足球看台,这些共通的文化密码仍在当代生活中代代相传,成为两国民众“民心相通”的天然桥梁。