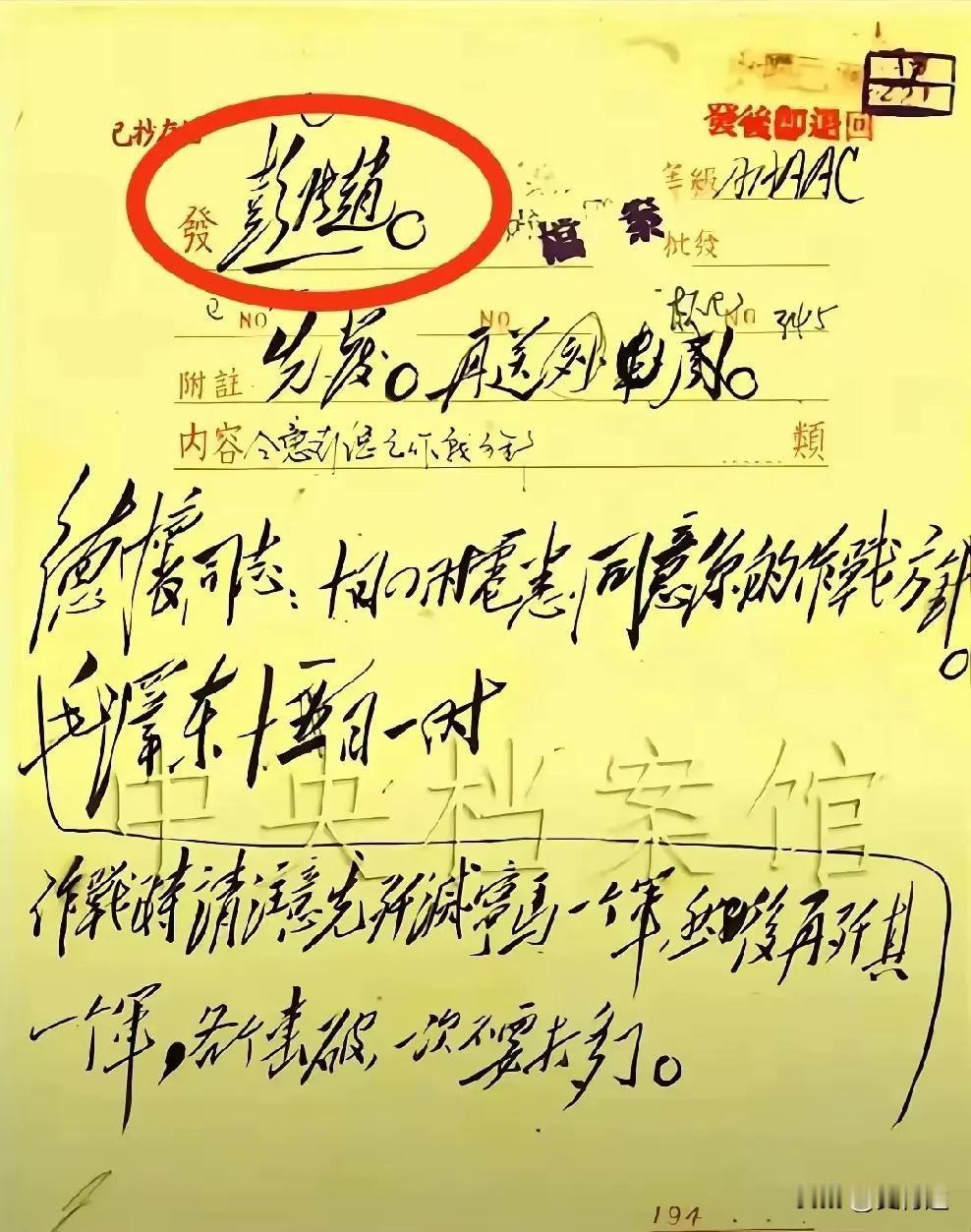

主席他老人家发给西北野战军的电报。 彭张赵,彭是彭德怀,张是张宗逊,赵是谁?有知道的吗? 他就是赵寿山 一九六二年五一,天安门城楼上风有点凉。 焰火在空中一团团炸开,毛主席从西侧电梯上来,走到一位白发将军身边,本来已经迈过去,又折回来,握住那只手,说:“赵老将军,你还好吗?”老人忙点头,回家只说了一句:主席还记得他。 赵寿山,一八九四年生在陕西户县定舟村,家里穷,十三岁丧父。 一九一〇年进陆军小学,一九一四年从陕西陆军测量学校毕业,先后在靖国军、冯玉祥部、杨虎城部任职,从排长熬到团长,当过第五十一旅少将旅长、十七师师长。 村里老人记得他,人高、嗓门大,待人和气;老照片上,紧贴头皮的短发,浓眉大眼,领章两颗星,是陆军中将。 早些年,他就和红军打了照面。一九三〇年前后,十七师驻汉中,他暗中帮红四方面军在西安采购、转运物资,外头还要放几枪做做样子。 一九三五年母亲去世,他守孝后外出看局势,一九三六年秋回西安、三原,同杨虎城多次密谈,直言蒋介石一门心思想“剿匪”,早晚要把红军和陕军一起拖进内战里。 赵寿山提出:蒋来西安,就扣起来,逼他联共抗日;成了国家有望,输了就打出红旗,同红军一道干。杨虎城被这句“把蒋扣起来”震住,只说事大,要慢慢掂量。 两个月后,西安事变爆发,蒋介石在华清池被“请”下山。 事变中,他任十七路军军事行动总指挥,又兼西安地区警务,既要解除武装,也要稳住局面。 紧接着,一九三七年卢沟桥事变,他在庐山连夜写好请战签呈,天一亮送到蒋介石面前,只讲一句:这仗不上,对不起这身军装,愿意上最难的地方。 一九三七年七月下旬,他率一万三千多名陕西兵从渭南出潼关北上,赶到河北时北平已经失守,十七师顶在保定一线。 炮弹砸下来,阵地塌了,人被震晕,他醒来继续在战壕里指挥。 保定守不住,他又奉命扼守娘子关一线的雪花山、乏驴岭,用麻袋装土垒掩体和日军飞机大炮硬扛,山头几度易手,就把部队拆成几路,从敌人背后咬过去,连下几个车站,打死打伤日军上千。 战后清点,一万三千人只剩两千来人,《赵寿山传略》记下,将军悲愤得头发胡子一夜见白,人骑不上马,只能坐滑竿撤出娘子关,那年他四十三岁,从此多了个“白发将军”的称呼。 一九三八年夏,高平县为十七师阵亡烈士立碑,请他写碑文,七月三日纪念碑立起,底座刻着三十七名烈士姓名,背面刻着“精神不死”四个字。 这块碑风吹雨打七十多年,一直站在那里。 同一年,他升任三十八军军长。那时永济、运城、侯马、夏县都在日军手里,中条山像黄河边上一根钉,三十八军死咬在山上,被叫作“中条山铁柱子”。 一九三九年六月六日,日军三万多人扑向中条山,不少部队死死顶在正面,伤亡惨重,他把几路兵力抓在手里,从敌人侧后绕过去,拉锯半个月,日军被迫撤出中条山。 一九四〇年,三十八军驻平陆,军部在望原村,日军又压上来。 卫立煌电话里让他撤,他回一句:望原丢了,中条山就完了,守不住杀他的头。 这一仗后来被记作“四一七战役”,中国军队把敌人一路撵回去,他给刚出生的大孙女取名“望原”,孙辈名字里都带个“原”字。 蒋介石看他这支部队,越看越不踏实。一九四〇年,他先把三十八军调离中条山,中条山不久失守;一九四四年,又把赵寿山调到甘肃当第三集团军总司令,看着好听,兵权却一点点被掏空,两年后这块牌子也撤掉。他后来打比方,说这支陕军像一头大骆驼,被一块块炒着吃掉。 路不能这样走下去。一九四七年,他借“考察水利”的名义,从兰州辗转西安、南京、上海、北平、天津,最后钻进晋冀鲁豫边区,到了延安。 当年春天,他成了西北野战军副司令员,站在彭德怀、张宗逊身边,一起指挥解放大西北,从总部往前线发电报,落款常常写着“彭张赵”。 一九四九年,他登上天安门参加开国大典,此后在青海、陕西做过省里“一把手”,后来调到北京工作。 一九六五年六月二十日,他在北京病逝,骨灰安放在八宝山革命公墓第一室,编号“中1-0010”。西北野战军那封署名“彭张赵”的电报,和天安门城楼上那一句“赵老将军,你还好吗”,把这个从陕西村庄走出来的人,安安稳稳地钉在“于国于民敢问心”这七个字上。

用户18xxx67

赵寿山