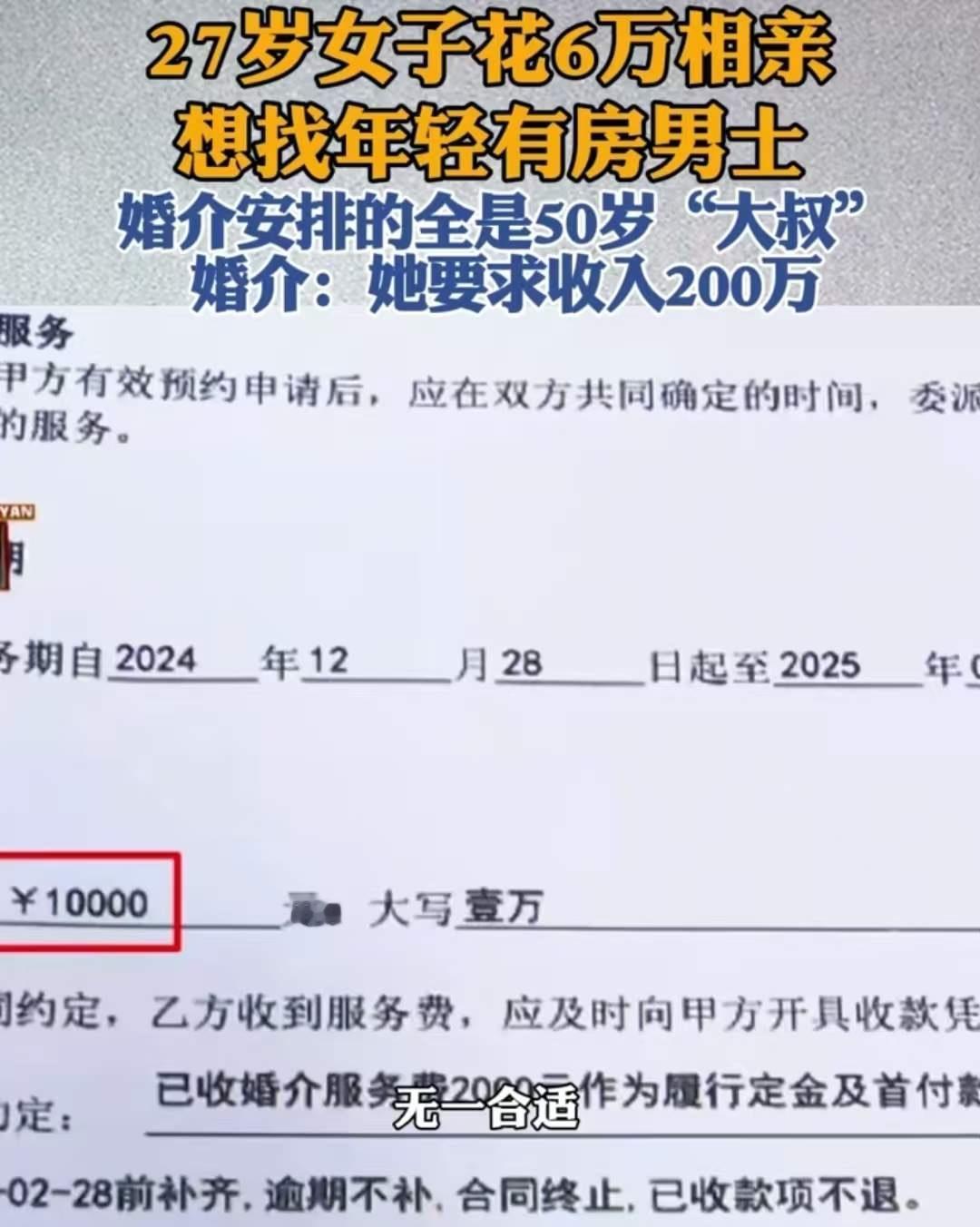

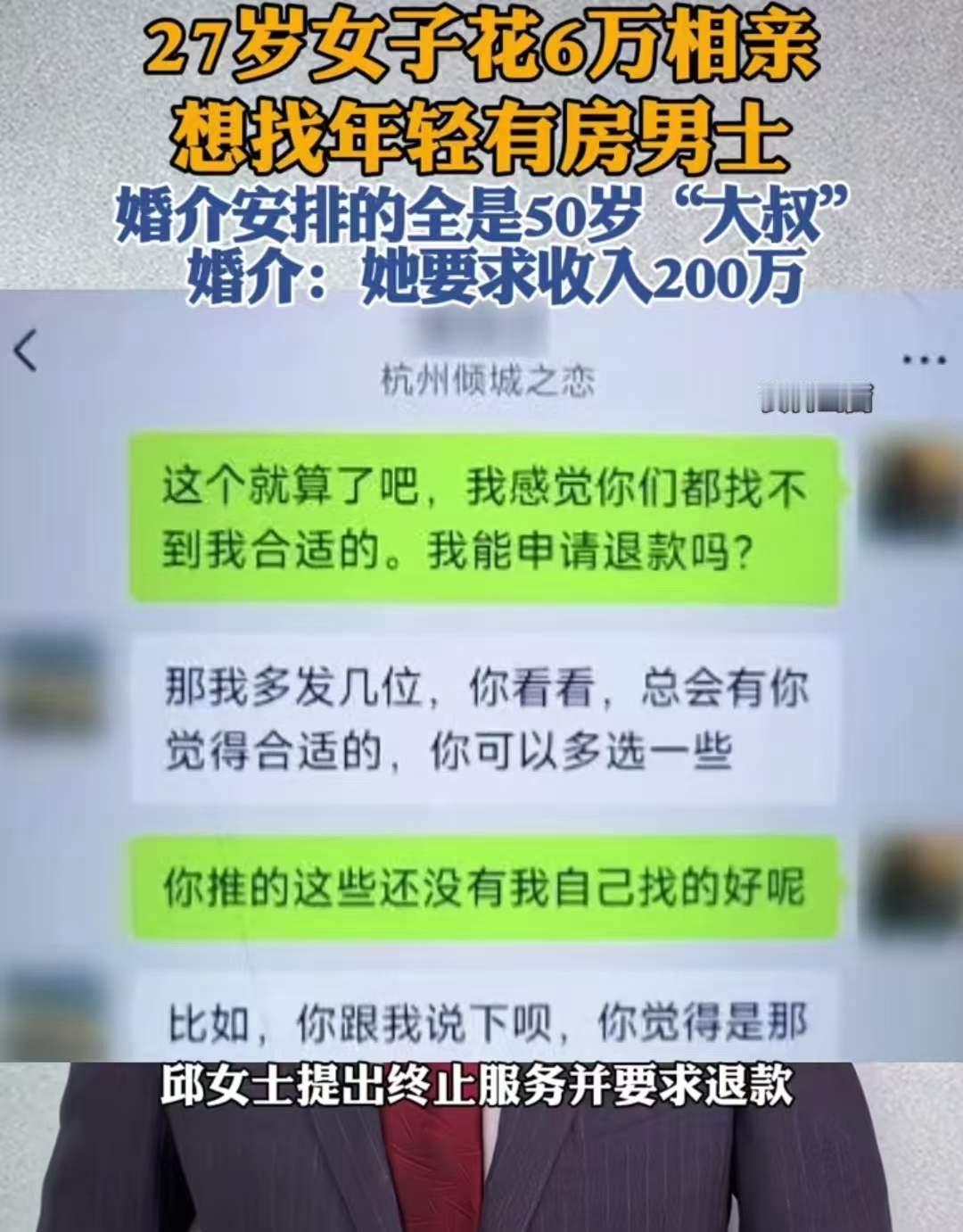

杭州,27 岁女子花 6 万相亲,想找年轻有房男士,可婚介公司安排的全是 50 岁“大叔”!女子认为自己被欺骗,要求退款!婚介公司:“她要求年收入 200 万,年轻男人有几个能达到这个收入?” (来源:逐浪新闻) 今年4月,夜色把杭城笼罩西湖边的灯光像一串跳动的心跳。27岁的邱女士坐在出租房的桌前,手指在屏幕上反复滑动合同条款。她花了整整6万,希望在杭州这个巨大的市场里遇到一个“年轻有房”的男士,结果却被安排到一轮轮的50岁“大叔”面试中。她说,自己被诱导选择、被隐瞒信息,最终只得到一份并不对等的结果报告。她要求全额退款,情绪里混杂着失望和愤怒。面对她的诉求,婚介公司给出的理由却显得冷硬而职业化。客服经理陈述道:“她要求的年收入200万,年轻男人有几个能达到?我们提供的是在本地市场可行的匹配方案,若要达到她设定的高标准,需要多轮筛选和更高的投入。退款并非万能,我们的条款里也写明,个人信息披露和匹配结果存在不确定性。”这句回应像一记重击,触碰到了信息不对称的痛点,也暴露出行业运作的薄弱环节。 从邱女士的视角看,问题并非只有钱花在了错处,更在于“信息透明度”和“承诺兑现”的断裂。她愿意为真爱付出,但不是为虚假承诺埋单。她回忆起最初的咨询日,销售人员信誓旦旦地描绘着“年轻有房男”的蓝图,仿佛一场棋局里最有利的开局;而实际的对局,常常是中高年级的候选人占据主导,年轻、备受城市化推崇的形象被逐渐削弱。她在群里发出的声音,既是一次自我保护,也是对整个市场的一次公开检验。 行业内部的声音则显得更为冷静甚至带有辩护色彩。一位从业多年的市场顾问私下说:“市场需求和现实条件决定了匹配结果的边界。把所有人都送到‘年轻有房’这个标签下,实际是在给信息打上了高价标签。”他承认,信息披露不对称确实存在,合同条款里有一些模糊空间,容易导致消费者的误解,但这并非个案独有的问题,而是整个行业需要正视的现实。另一位律师也提醒道,消费者的维权意识在提升,退款并非唯一解决办法,关键在于建立更透明的筛选流程和可追溯的匹配记录。 这起事件牵出一个更深层的社会议题:都市人际关系市场正逐步走向资本化,信任越来越像一张可再生的资源。女性在职场和生活压力下,更渴望通过一次合适的婚恋决策来稳定未来,而市场却可能用“高额承诺”来换取一次次点击和签约。如何在不损害对方尊严的前提下,维持交易的公平?如何让“适配”而非“噱头”成为行业底色? 面对这场纠纷,笔者想给读者三个现实的建议,也给行业提出三条改进的方向。给消费者的第一条:签约前要求对方提供完整的匹配逻辑和样本数据,明确披露年龄分布、职业层级、收入区间及筛选原则;第二条:设立“冷静期”和“试用期”,允许在约定期限内无条件解除合同并退款,确保信息披露到位后再进行资金绑定;第三条:保留全部沟通记录和对话截图,必要时可向消费者权益保护机构求助。给行业的改进点,第一,建立公开的匹配透明度指标,公开披露筛选标准和匹配成功率;第二,强化合规培训与消费者教育,避免以“买结果”去误导用户;第三,设立独立的第三方评估机制,对纠纷进行公正仲裁。 故事走到这里,尚未有最终答案。邱女士的退款请求,仍在等待工商与消协的裁定;她也在思考,是否真的有那么一条路,能让她在这个快节奏的城市里,遇见一个愿意共同承担生活的人。她没有放弃,但她的声音更清晰了——不是为退款本身,而是要让这条路走得更透明、更有尊严。 你怎么看?你是否也在类似的婚介经历中遇到过信息偏差、承诺落空的情形?你认为行业应该如何自我纠错、提升透明度?欢迎在评论区留言,聊聊你的观点和经验。若你愿意,也可以分享你遇到的“高承诺低兑现”的故事,让更多人以此提高警觉。大龄姑娘相亲 中年男人相亲