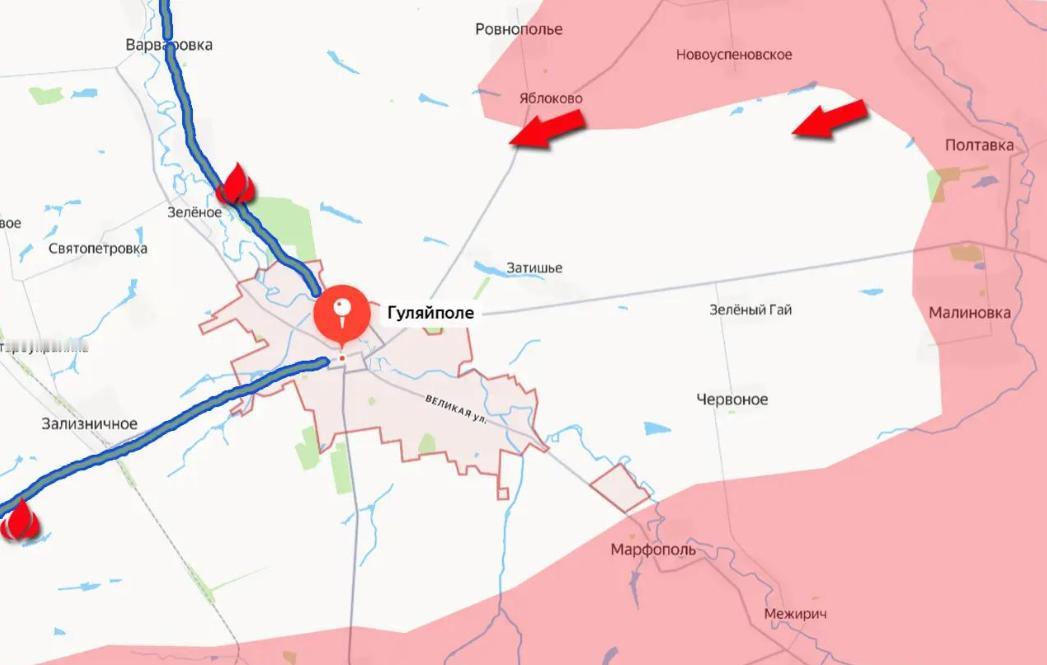

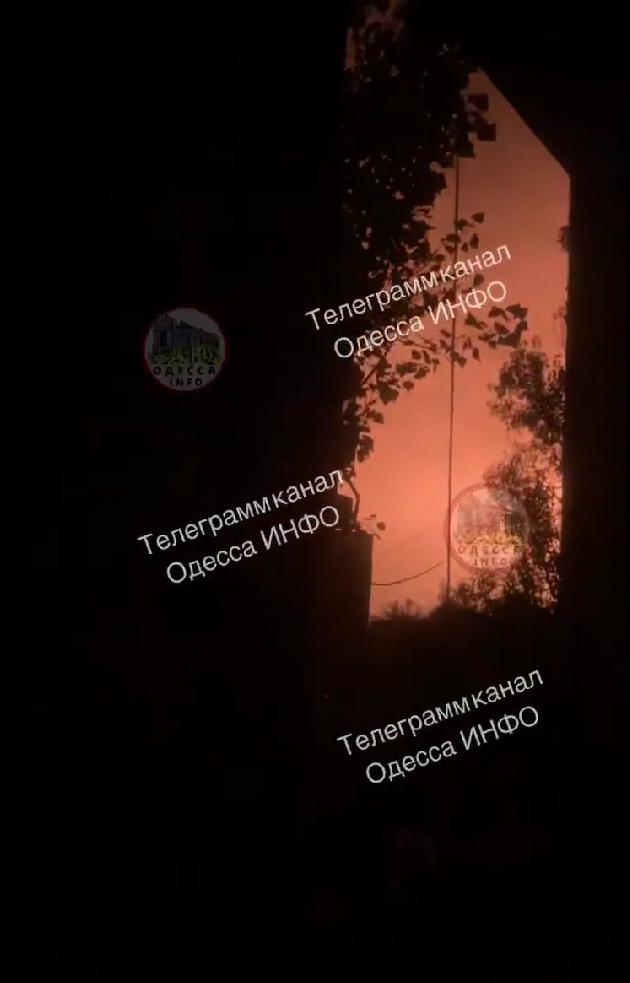

11月18日,俄罗斯国防部和乌克兰方面先后通报战况:俄军过去24小时对乌142个区域实施打击,重点瞄准能源设施、铁路枢纽、无人机存储点及外国雇佣兵部署点,摧毁乌军坦克、装甲车、野战炮等装备,还通报击中一套美制“海马斯”火箭炮系统,在红军城、库皮扬斯克方向击退乌军多次进攻;乌军则称,自16日20时起拦截了俄军128架无人机中的91架,同时俄军发射的2枚“伊斯坎德尔-M”弹道导弹及“匕首”等多款导弹,导致哈尔科夫、敖德萨等多地能源设施严重受损,全国启动紧急停电措施,泽连斯基直言这是2022年冲突升级以来“最大规模的袭击之一”,乌克兰能源生产力已被摧毁近半。 这事儿看着是前线攻防拉锯,实则是双方拼“软肋”、耗“耐力”的关键博弈,里面的门道藏着不少现实难题。首先俄军明显是“打蛇打七寸”,不纠结阵地攻防,专挑能源、铁路这些民生和补给命脉下手,这招釜底抽薪既断了乌军武器运输通道,又赶上冬季来临,没暖气没水电的民生压力,想从根上削弱抵抗意志,而且打击目标精准指向军工相关设施,可见是冲着长期消耗来的。其次乌军看似防空有战果,但架不住俄军多波次饱和攻击,能源设施修了又炸、循环受损,现在外援还飘着不确定性——特朗普即将于2025年1月就职,其此前承诺“快速解决冲突”,让美援后续能否持续成了大问号;欧洲这边虽有国家加码援助,但之前承诺的100万发炮弹迟迟难以兑现,还有国家已停止军事援助,乌克兰妥妥腹背受敌。再者,冲突已临近千日,早就变成了拼资源、拼后勤的消耗战,双方互相打击基础设施,最后遭罪的还是普通民众,西方再喊支持口号,也抵不过民生困境的倒逼和军工产能的瓶颈。 说到底,战火里没有真正的赢家,只有无尽的消耗和苦难。 导弹能击穿防御,却穿不透和平的期盼,唯有放下对抗回归谈判,才能让战火中的土地重获生机。俄乌局势 俄罗斯军事战报 俄罗斯前线战报 乌局势 乌军时间表 俄乌边境动态 敖德萨战况